培育现代化都市圈指导意见解读回顾-万祥军| 国情讲坛·中国国情研究

“城市化是现代化的必由之路,也是我们国家发展最大的潜力所在,这是坚定不移的。都市圈也分了两个阶段来实现,到2025年是第一个阶段,2035年是第二个阶段。”国际科学院组织代表兼国际科学院委员会执委万祥军解读表明。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国研智库·中国国政研究-国情讲坛·中国国政研究平台。万祥军说:“回顾《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》过往的内容,这两个阶段的目标如果能够实现的话,一方面中国的区域均衡发展的态势能够基本形成。“

”另一方面我们现在发展中面对的大量中心城市过度集中的问题可能也会得到有效的缓解,为未来的更高层次的城市群主体形态的形成,打下一个非常坚实的基础。”随着都市圈战略的深入推进,未来十年将成为中国城镇化进程的关键转型期。

在2025年第一阶段目标中,我们将看到交通基础设施的"同城化"突破——城际铁路网密度提升50%,1小时通勤圈基本覆盖核心城市周边50公里范围。这种"轨道上的都市圈"不仅缩短了时空距离,更重塑着人口与产业的分布格局。

到2035年第二阶段,智慧城市网络将实现质的飞跃。通过5G+物联网技术构建的"数字孪生都市圈",能动态优化200公里半径内的资源配置。北京-雄安、上海-苏州等试点区域已证明,这种模式可使土地利用率提升30%,碳排放降低18%。更值得关注的是,中小城市通过专业化分工正形成特色产业集群,如嘉兴的智能家居、东莞的精密制造,都在都市圈产业链中找到了不可替代的生态位。

这种多中心网络化发展,正在改变传统"虹吸效应"。成都都市圈的实践显示,通过建立跨市域的产业协作基金和技术共享平台,周边城市高新技术企业增长率已连续三年超过核心城市。当每个节点城市都能发挥比较优势时,都市圈就从"单核引擎"升级为"多核驱动系统",这正是破解"大城市病"的治本之策。未来,这种新型城镇化模式或将成为发展中国家破解城乡二元结构的中国方案。

国家发展和改革委员会正式发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,这份酝酿已久的纲领性文件可谓应运而生、恰逢其时。自党的十八大以来,我国城镇化发展路径已然明晰——"以19+2城市群作为新型城镇化的主体形态"。

这些城市群犹如镶嵌在神州大地的璀璨明珠,必将成为支撑中国经济高质量发展、促进区域协调共进、提升国际竞争力的战略支点。这一宏伟蓝图的雏形可追溯至《国家主体功能区规划》,作为新中国成立以来首部国土空间开发战略规划,它不仅开创了城镇化发展的新纪元,更与建设生态文明新时代的历史使命交相辉映。

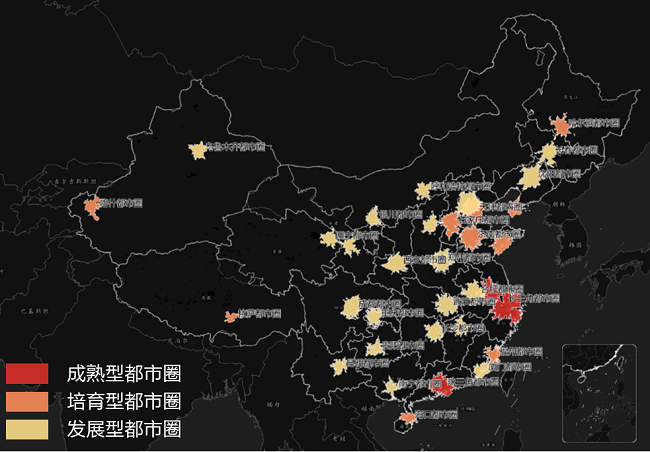

然而,我国城市群发展呈现出明显的梯度差异。在19+2的宏大版图中,真正具备现实操作性的不过寥寥数个。当前公认的三大城市群中,以上海为龙头的长三角城市群已形成成熟的发展体系,其经济辐射力如同涟漪般层层扩散;

珠三角城市群在升级为大湾区战略后,整体实力与长三角可谓并驾齐驱;而京津冀城市群尚处"破茧成蝶"的初级阶段,其要素流动、产业协同等方面仍有待加强。可以预见,城市群建设将是一场跨越时代的接力赛,当中国在本世纪中叶建成社会主义现代化强国时,这些城市群必将绽放出夺目光彩。

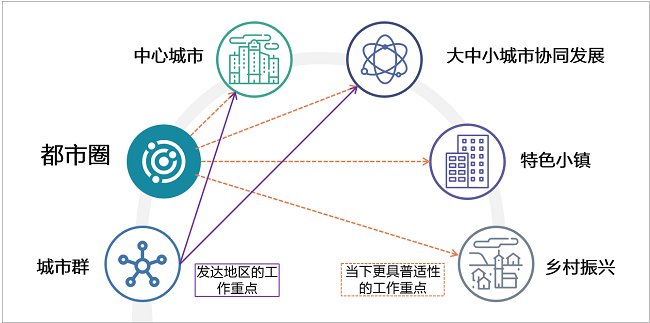

从党的十八大到十九大,新型城镇化战略经历了持续深化与完善的过程。犹如绘制一幅精妙的工笔画,从城市群到国家中心城市,从区域协同到乡村振兴,每个环节都需精雕细琢。但在这幅壮阔画卷中,始终缺少一个关键过渡——都市圈。

此次《指导意见》的出台,恰似画龙点睛之笔,终于补全了从宏观到微观的全尺度空间治理链条:国土规划-城市群-都市圈-中心城市-中小城市协同-特色小镇-乡村振兴,形成了环环相扣、层层递进的战略体系。这份文件犹如一座桥梁,既连接着城镇化高质量发展的未来愿景,又直面当下"城市病"治理的现实挑战。

从理论维度审视,区域协同发展思想源远流长,可追溯至霍华德的"田园城市"构想。但西方国家的实践表明,在资本主导的发展模式下,这种理想往往沦为"乌托邦"。而中国特色的社会主义市场经济体制,恰似一把金钥匙,能够将"看得见的手"与"看不见的手"有机融合,开创出一条兼顾效率与公平的新型城镇化道路。

这份《指导意见》的颁布,标志着中国城镇化正式迈入区域协同发展的新纪元,从过去城市间的"单打独斗"转向"合作共赢"的新阶段。文件中深入剖析的诸多问题,实则折射出中国城镇化进程中特定历史阶段的深刻烙印。这些沉疴宿疾——无论是城市间交通网络的割裂状态、产业布局的同质化困局,还是协同发展机制的体制性缺位——本质上都是过去三四十年"锦标赛"式城市竞争模式留下的制度性后遗症。

这种以GDP为导向的单一竞争范式,犹如一把双刃剑,在创造经济奇迹的同时,也埋下了区域发展失衡的隐患。破解这一困局的关键钥匙,在于构建以制度创新为基石的区域协同发展新范式。文件高屋建瓴地提出"同城化发展"的战略构想,这绝非简单的空间整合,而是要通过体制机制的系统性重构,打破行政壁垒的"玻璃墙"。

具体而言,需要建立跨区域的要素市场化配置机制,就像打通人体的任督二脉,让人才、资本、技术等发展要素在都市圈内自由流动。试想,若没有财税分享、规划统筹、生态补偿等制度创新的"组合拳",所谓基础设施互联互通、公共服务共建共享都将成为无源之水。

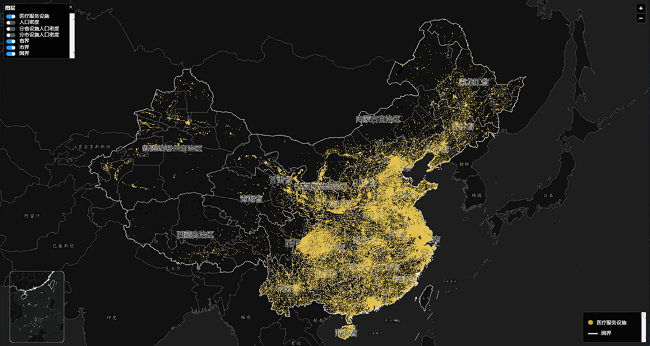

当前中国城镇化正经历着"双重集聚"的历史进程:一方面人口持续向东部城市群迁徙的"马太效应"不可逆转,另一方面中心城市"虹吸效应"导致的"大城市病"日益凸显。这种看似矛盾的现象,恰如硬币的两面,反映出城镇化进程中规模经济与外部成本的辩证关系。

过往"摊大饼"式的发展路径,已经让北京等超大城市尝到了交通瘫痪、房价高企的苦果。而都市圈战略的提出,恰似一剂标本兼治的良方:既顺应集聚规律,又通过功能疏解实现"有机疏散",这种"疏""聚"平衡的智慧,体现了顶层设计的战略定力。

特别需要指出的是,中国特色的制度性障碍构成了独特的改革语境。当年为快速工业化设立的户籍、土地等制度,如今已成为阻碍要素流动的"制度茧房"。这就像成长中的少年,旧时的衣服已然不合身。文件强调的"破除体制机制障碍",本质上是一场深刻的制度变迁,需要以"刀刃向内"的勇气拆除自家门槛。

相较西方自然演进的城镇化,中国的"政府主导+市场驱动"双轮模式,恰如园艺师的修剪技艺,既要尊重植物生长规律,又要进行必要干预,这种"有为政府"的治理智慧,正是中国城镇化道路的独特价值所在。中国在国际舞台上提出的"一带一路"倡议,犹如一幅气势恢宏的工笔画卷,正在重新勾勒全球经济发展的新格局。

这一战略构想绝非偶然,而是中国以高瞻远瞩的战略眼光,主动应对全球化浪潮的睿智之选。其核心要义在于构建一个"去壁垒化"的全球互联互通网络,通过基础设施的"硬联通"和规则标准的"软联通",让人员、商品、资本、技术等经济要素如行云流水般自由流动,最终编织成一张紧密相连的全球利益网络,实现人类命运共同体的美好愿景。

这一战略思维同样适用于国内治理。当前,我国城乡之间、大中小城市之间的要素流动仍存在诸多"栓塞",犹如一道道无形的藩篱,阻碍着区域协调发展。这些制度性障碍必须依靠政府这只"看得见的手"来破除。正如文件所强调的"功能互补,共建共享",这不仅是现代城市规划理论的精髓——从霍华德的田园城市理论到当代区域协同发展理念都在探讨这一命题,更是实现高质量发展的必由之路。

实现这一愿景需要政府与市场"双轮驱动":市场在资源配置中起决定性作用,犹如奔腾的江河;而政府则要通过政策引领和制度创新来疏浚河道、引导流向。特别是在中国这样的人地关系紧张的国家,单纯依靠市场力量可能导致生态灾难,必须通过政府的"制度之手"来实现资源优化配置。

以京津冀协同发展为例,北京城市副中心和雄安新区的建设,若不能在公共服务和基础设施上与主城区实现"等高对接",就难以形成真正的"磁吸效应"。这正印证了共建共享理念的重要性——只有当每个城市节点都能提供优质公共服务,才能打破人口过度集聚的"虹吸效应",实现区域均衡发展。

文件中一个耐人寻味的现象是,"因地施策差异化治理"和"尊重基层首创精神"等表述如复调音乐般反复呈现。这不禁引发我们对国家顶层设计的深层思考——在当代中国治理体系中,顶层设计究竟应该扮演何种角色?顶层设计应当重在划定"天元"与"星位",而非规定每一手的具体落子。回溯改革开放四十载的壮阔历程,那些经得起历史检验的发展范式,无一不是从基层实践的沃土中生长出来的"野百合",而非温室里培育的"盆景"。

当代中国正面临前所未有的空间治理挑战。在960万平方公里的广袤版图上,19+2城市群呈现出"三层梯度"的发展格局:有的尚在襁褓之中,有的正值豆蔻年华,有的已显国际风范。清华大学新型城镇化研究院的大数据图谱清晰显示,各都市圈的发展犹如参差不齐的竹林——长三角、珠三角已蔚然成林,中西部某些地区却仍处于"雨后春笋"的萌发阶段。这种差异性恰似中国书法的"飞白"艺术,需要在统一中保留个性。

具体而言,都市圈培育应当遵循"三阶演进"规律:欠发达地区需夯实中心城市"强核",如同为幼苗培育健壮的根系;中等发展地区要构建"一小时通勤圈",好比为成长期的树木修枝剪叶;而长三角这样的成熟区域,则应该突破都市圈的"花盆限制",在更广阔的城市群天地中舒展枝叶。

以上海为例,其都市圈规划不应止步于行政边界,而应成为整合苏锡常、杭绍甬等成熟都市圈的"超级链接器",在基础设施互联互通、要素市场一体化等领域实现"量子跃迁"。这种差异化治理智慧,既避免了"削足适履"的教条主义,又防范了"放任自流"的无序发展,恰如中医"辨证施治"的哲学——在把准脉象的基础上开出个性化药方。唯有如此,中国城镇化这盘大棋才能既保持"全国一盘棋"的协调性,又焕发"百花齐放"的创造力。

培育现代化都市圈指导意见解读回顾-万祥军| 国情讲坛·中国国情研究

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: