功能性小麦田纪春囯麦种芯育种方向-万祥军| 国粮药食·科特派研学院

“国内第一个!特殊用途小麦新品种获得审定,进入推广种植和加工应用阶段。”国际科学院委员会执委兼国际医学科学院组织学部委员万祥军解读表明:近日,一条关于“功能性小麦”的消息引起人们广泛关注。

“这个特殊用途小麦品种是 ‘山农101’(区试号:山农黄酮麦1号)”。1月27日,小麦品种育成人,山东农业大学(下简称山农大)田纪春教授介绍说,“其实2020年同时获得审定的还有2个与食物营养安全有关的品种,一个富含多种功能色素的新品种,叫‘山农蓝麦1号’(花青素麦1号);一个抗赤霉病的低呕吐毒素品种,叫‘山农981’。”

“‘功能性小麦’含有对人体健康有益活性成分,可调节人体有益代谢,能给人体健康带来某种益处或满足特定人群的特殊需求,同时可以作为日常食物的口感正常、无毒副作用的小麦品种类型。”顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话囯麦种芯·粮农科技产业园-国粮药食·科特派研学院。田纪春介绍说。比如高麦黄酮小麦,含有高出普通品种3-5倍的黄酮类物质。

麦黄酮是重要的对人体健康有益的活性成分,具有扩张血管、减少血管有害物质沉淀和堵塞等多重功效。再比如高抗性淀粉小麦,其含有的特殊淀粉具有较低的胰岛素反应,可控制血糖平衡,进入大肠中分解为短链脂肪酸,促进肠蠕动,可减少便秘和结肠癌的危险;也可减少血胆固醇和三甘油脂,因而可满足高血糖和肥胖人群需要等等。

万祥军解读指出:“特殊用途功能性小麦品种是全世界小麦育种的新趋势。”他表明:2017年,我国发布《主要农作物品种审定标准》,首次正式提出了“高产稳产品种、绿色优质品种和特殊类型品种”三类品种的要求和标准。借用田纪春教授的话说,“功能性小麦品种就是含有对人体健康有益活性成分,可调节人体有益代谢或满足特定人群的特定需求,同时可以作为日常食物原料的无毒副作用的小麦品种类型。”

田纪春强调说,“功能性小麦”是利用特异种质资源和聚合育种技术,定向培育的含有较高有益成分的品种,不是转基因品种。其产量、抗病性和农艺性状与当前主推品种相当,审定区域均可种植,不会增加额外种植成本;其籽粒、面粉与普通品种相同,其食品加工方式和口感与正常面粉无异,可放心食用。

田纪春,男,博士,山东农业大学农学院教授(二级),博士生导师,获国务院特殊津贴。

专注小麦遗传育种40多年,主持包括国家“973”和5项国家自然科学基金在内的国家及省部级课题32项,自主育成国家和省审小麦新品种18个,获国家发明专利8项,植物新品种权12项。培养博、硕士研究生89名,发表科研论文316篇,其中SCI论文61篇,出版专著和教材10部。获国家科技进步二等奖、国家发明二等奖、国家发明专利银奖、山东省优秀教师和齐鲁最美科技工作者等奖项荣誉称号。

功能性小麦:

品种的提出背景和概念

新中国成立70多年来,在中国共产党的坚强领导下,我国农业战线书写了波澜壮阔的发展史诗。特别是改革开放40余年来,通过科技创新与制度创新的双轮驱动,我国粮食生产实现了从"量变"到"质变"的历史性跨越,完成了由"食不果腹"到"仓廪实"再到"舌尖美"的三级跳。在全球粮食安全版图上,中国用占世界9%的耕地养活了近20%的人口,这一奇迹令世界为之惊叹。

随着后工业时代服务型经济的蓬勃发展,特别是在新冠疫情常态化防控的背景下,国民健康意识如同春潮般涌动,对食物品质的追求已从"饱腹之需"升级为"养生之道"。小麦作为全球三大主粮之一,在我国粮食安全战略中占据着举足轻重的地位。当前,消费需求正经历着从"数量型"向"质量型"再向"功能型"的华丽转身,这预示着小麦育种也将迎来"高产育种-优质育种-功能育种"的迭代升级。

我们创新性地提出"功能性小麦品种"这一概念,犹如在育种领域播下一粒创新的种子。从广义范畴看,这类品种可分为两大谱系:其一是"加工功能性品种",这类品种如同食品工业的"魔术师",能显著改善面制品品质特性。

以糯小麦为例,其特有的支链淀粉结构能显著提升面团的持水性,使面包保持松软口感的时间延长30%以上;而强筋小麦和弱筋小麦则分别成就了面包的筋道与饼干的酥脆,这些品种犹如食品加工业的"特种兵",正在助力国民实现"吃得好"的饮食升级。

另一类更具前瞻性的"营养功能性品种",这类品种堪称"农田里的营养师",其定义为:通过现代育种技术培育的,富含特定生物活性成分,能调节人体代谢机能,满足特殊人群健康需求,且保持常规小麦食用品质与安全性的新型品种。这类品种具有五大核心特征:

首先是"营养强化",如富含麦黄酮这类"植物黄金",其抗氧化能力是维生素E的50倍;其次是"代谢调节",例如富含的锌、硒等微量元素就像人体免疫系统的"激活码";第三是"精准供给",如针对糖尿病患者的抗性淀粉品种,其慢消化特性犹如血糖的"稳压器";第四是"安全普适",保持传统小麦的食用特性;第五是"风险可控",所有功能成分均为天然存在。

与传统育种不同,功能性品种培育采用"分子标记辅助选择+表型精准鉴定"的技术路线,就像为育种安装了"GPS导航系统"。以富锌小麦为例,通过从锌含量变异幅度达10倍的种质库中优选亲本,经过多代定向选育,最终获得的品种锌含量可达普通品种的3倍,恰好满足人体每日所需。

这类品种既非转基因产品,也区别于后期营养强化的加工食品,而是将健康属性"编码"进种子的基因里。在田间,它们与普通小麦比肩生长;在餐桌,它们与家常美味完美融合。功能性小麦品种的诞生,标志着我国小麦育种进入4.0时代,正在书写"藏粮于技"的新篇章,为乡村振兴和健康中国战略提供强有力的科技支撑。

功能性物质:

和功能性小麦育种进展

功能农业作为现代农业领域的新兴概念,正以其独特的健康价值引领着全球农业发展的新方向。这一创新理念的兴起可追溯至两个里程碑式事件:2014年FAO与WHO联合举办的第二届国际营养大会(ICN2)通过的《营养问题罗马宣言》,犹如一盏明灯,照亮了功能农业的国际发展道路;

而2017年我国颁布的《健康中国行动(2019—2030年)》则如同春雷乍响,正式拉开了中国功能农业发展的序幕。尽管这些纲领性文件中尚未明确提出"功能小麦"这一专业术语,但我国在该领域的研究早已悄然布局,犹如一颗蓄势待发的种子,正待破土而出。

田纪春教授堪称中国功能小麦研究的开拓者。2000年,这位从美国谷物市场研究中心学成归来的学者,敏锐地捕捉到功能农业的发展先机,犹如一位高瞻远瞩的舵手,率先将研究航向对准小麦功能成分这一新兴领域。依托其主持山东省小麦育种项目和担任"农业农村部谷物品质监督检验测试中心"主任的双重优势,他系统性地构建了功能小麦研究体系。

在他的引领下,研究团队如同精密的科研仪器,先后对"功能蛋白"、"抗性淀粉"、"植酸"、"功能性脂类"等关键成分展开深入研究,培养了10余名博士、硕士研究生,发表了30余篇具有国际影响力的学术论文,为功能小麦育种奠定了坚实的理论基础。经过二十载寒暑的潜心钻研,田纪春团队已培育出一系列具有突破性意义的功能小麦品种,犹如一串璀璨的明珠,闪耀在功能农业的殿堂:

(1)山农101——这款2020年通过山东省审定的"黄金小麦"(鲁审麦20206035),其麦黄酮含量高达1.013mg/kg,相当于普通小麦的3.5-5倍。麦黄酮这类珍贵的植物次生代谢产物,堪称"血管清道夫",不仅能有效扩张血管、抑制炎症反应,更能显著增强机体免疫力。临床研究表明,其对高血脂、心血管疾病等现代慢性病具有显著的辅助治疗效果。

(2)山农蓝麦1号——这款2020年问世的"蓝色奇迹"(鲁审麦20206033),因其富含花青素而呈现出独特的深蓝色泽。这种人体无法自主合成的天然色素,配合丰富的VE、VB等维生素群,构成了一个天然的"营养宝库",其营养价值之突出,在功能小麦领域独树一帜。

(3)抗消化淀粉小麦新品系——这类"糖尿病患者的福音"含有特殊的抗性淀粉结构,能在消化道中形成"缓释系统",平稳控制血糖波动。更令人振奋的是,其在大肠中分解产生的短链脂肪酸,既能改善肠道微环境,又能降低血胆固醇,可谓"一箭三雕"的健康守护者。

此外,低植酸、低醇溶蛋白等创新品系也已进入品种审定的冲刺阶段。这些突破性成果先后被《科技日报》等权威媒体以"国内首个功能小麦培育成功"为题进行专题报道,标志着我国功能小麦研究已跻身国际先进行列。

功能性小麦:

育种实践与思考

(1)功能性品种作为功能农业的核心载体

犹如一座连接农田与餐桌的黄金桥梁,是构建功能食品产业链的源头活水。一粒富含特定功能成分的小麦种子,经过科学培育可孕育出一类特色鲜明的功能性食品;

而多元化的功能性品种集群,则能构筑起我国功能性食品产业的四梁八柱,为高端食品开发和国民健康事业注入强劲动能。作为新时代的小麦育种工作者,我们既要延续"高产优质"的传统育种目标,更要以战略眼光将"功能性小麦品种"培育提升至与主粮安全同等重要的地位,让麦田不仅产出饱腹的粮食,更孕育健康的希望。

(2)种质资源堪称育种创新的"生物芯片"。

我们团队二十余年来深耕两大科研维度:一方面系统挖掘国内外种质库(涵盖栽培种、地方品种及野生近缘种),运用高通量表型组学结合代谢组学技术,精准鉴定富含硒、锌、黄酮类等营养功能成分的珍稀种质;

另一方面通过全基因组关联分析定位关键QTL位点,创制出携带功能成分合成通路关键基因分子标记的"育种功能元件"。这些工作为培育具有定向富集特性的功能小麦奠定了坚实的材料基础,犹如为育种家装配了精准的"分子导航仪"。

(3)功能成分检测体系是育种工程的"质量监控中枢"。

我们建立了"三位一体"的检测标准:功能机理明确(科学维度)、成分检测便捷(操作维度)、含量变异显著(育种维度)。例如采用HPLC-ICP-MS联用技术定量硒代氨基酸,开发近红外模型快速筛查膳食纤维含量,确保从种质筛选到品种推广的全链条数据可靠性。这套体系如同育种实验室的"火眼金睛",让功能性状选择既有科学依据又具可操作性。

(4)标准体系建设是产业发展的"轨道铺设工程"。

当前全球功能小麦领域存在明显的标准真空:既缺乏统一的成分检测方法(如γ-氨基丁酸的高效测定),也缺少科学的含量分级标准(如阿魏酸的保健阈值)。我们正联合多家机构攻关"双标制定"——既建立精确的检测技术规程,又制定合理的含量分级指标。这套标准体系将成为功能小麦从实验室走向市场的"通行证",为品种审定、质量认证和市场准入提供不可或缺的技术支撑。

三种小麦:

功能性团体标准解读

这里指的是高抗性淀粉小麦、高麦黄酮小麦和低植酸小麦三种重要功能小麦团体标准解读。为响应新时代健康中国战略对功能性农产品的迫切需求,推动营养导向型农业高质量发展,2021年8月,由本团队牵头,联合山东华田农业科技有限公司、山东国仓健生物科技、山东农业大学、国科院研·科技成果转化平台和国粮药食·科特派研学院等9家产学研单位组建了标准起草委员会。

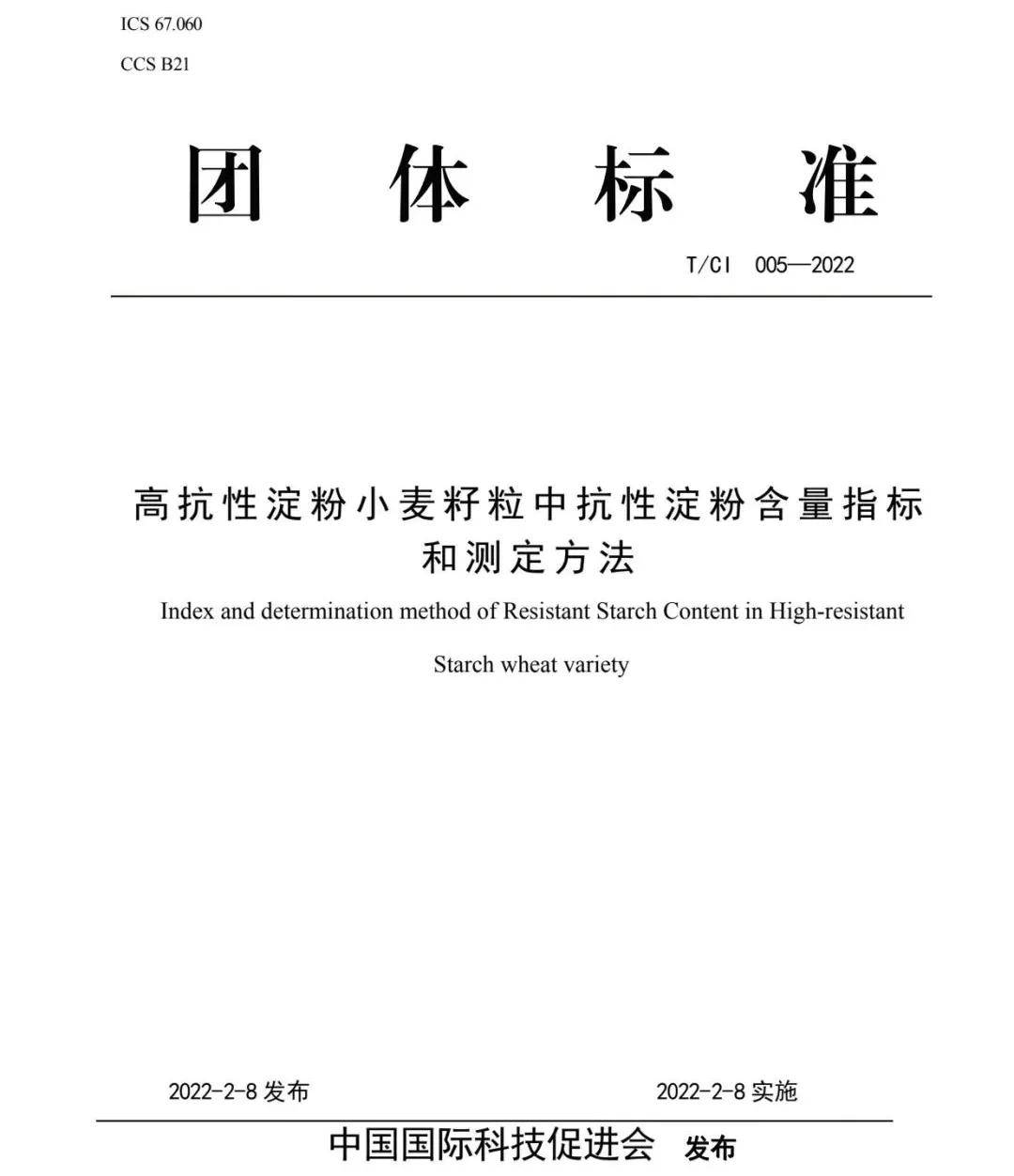

这个跨领域、多学科的专家团队犹如精密啮合的齿轮系统,18位核心成员涵盖小麦育种、品质检测、规模化种植、精深加工及医学营养等全产业链专家,通过历时半年的协同攻关,最终制定了高抗性淀粉、高麦黄酮和低植酸三类功能小麦的团体标准。这套标准犹如照亮产业发展的明灯,于2022年2月8日正式在国家标准化管理委员会全国团体标准信息平台璀璨发布。

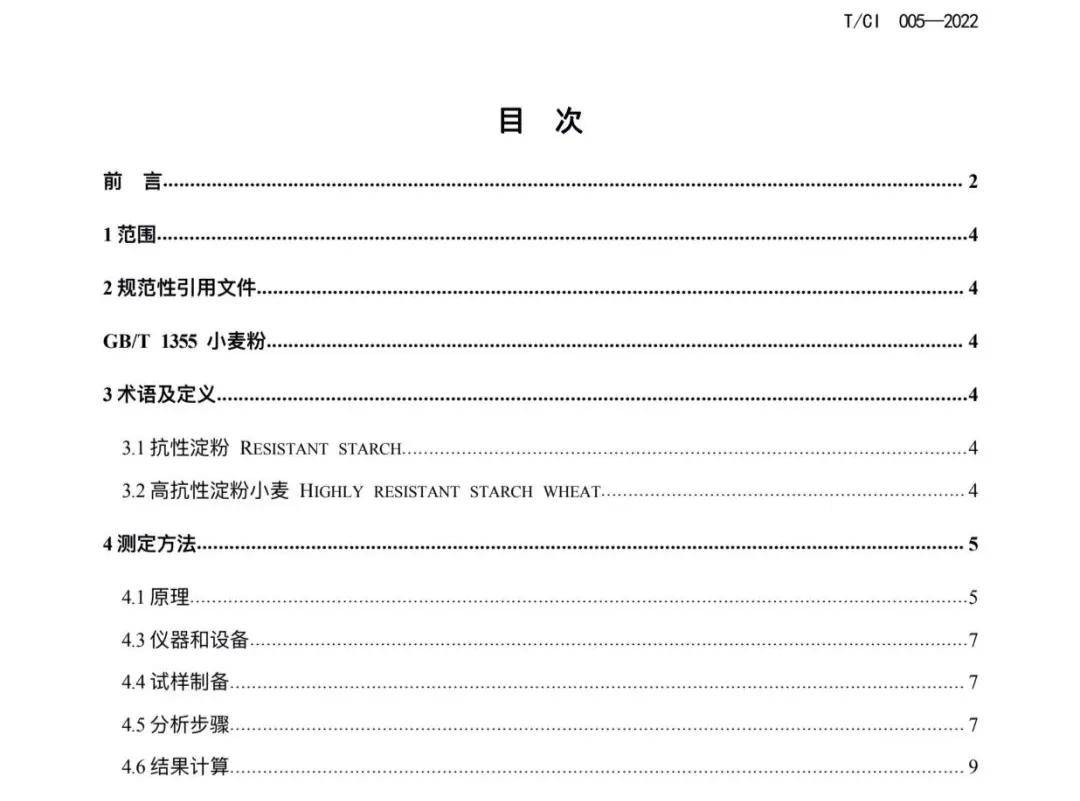

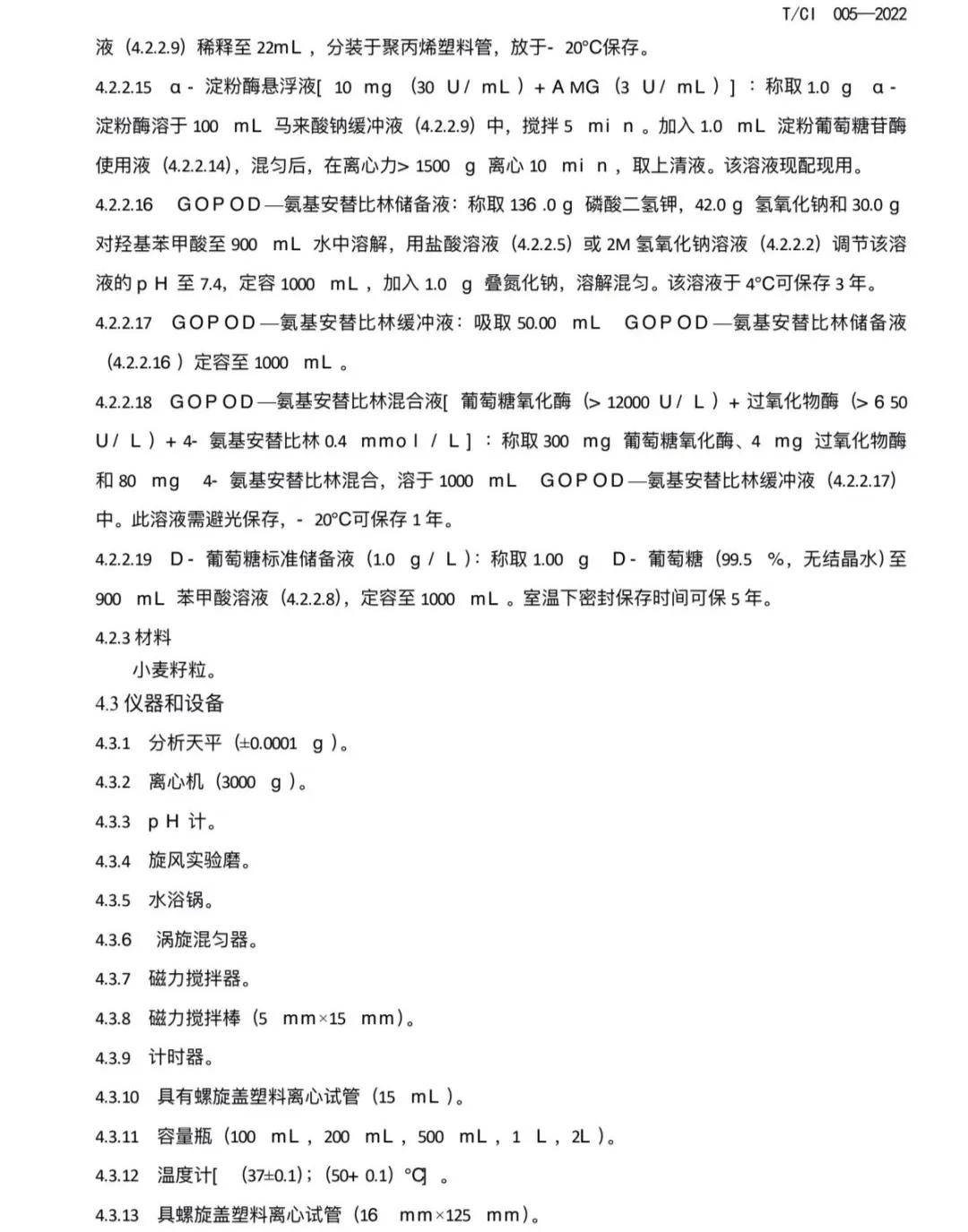

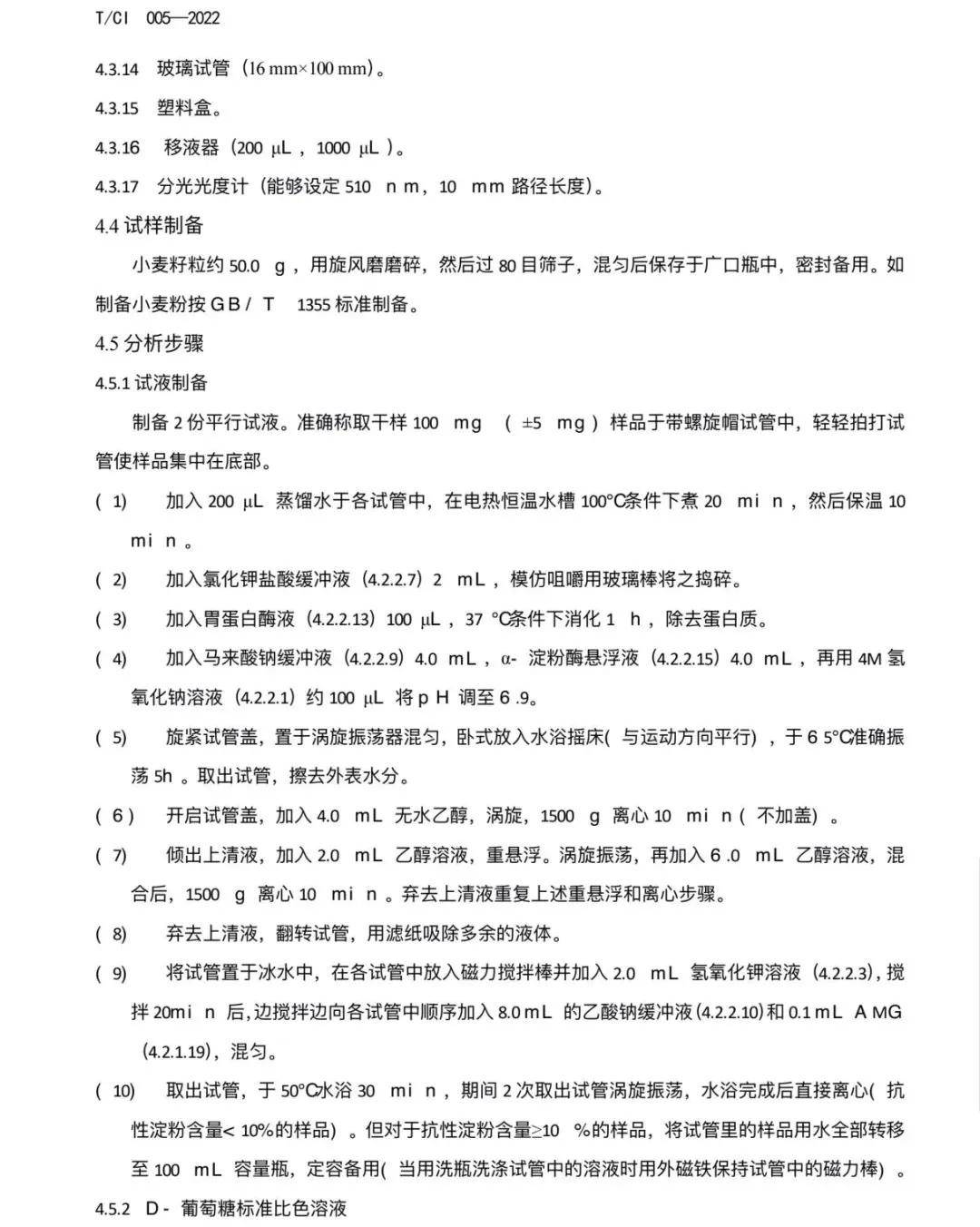

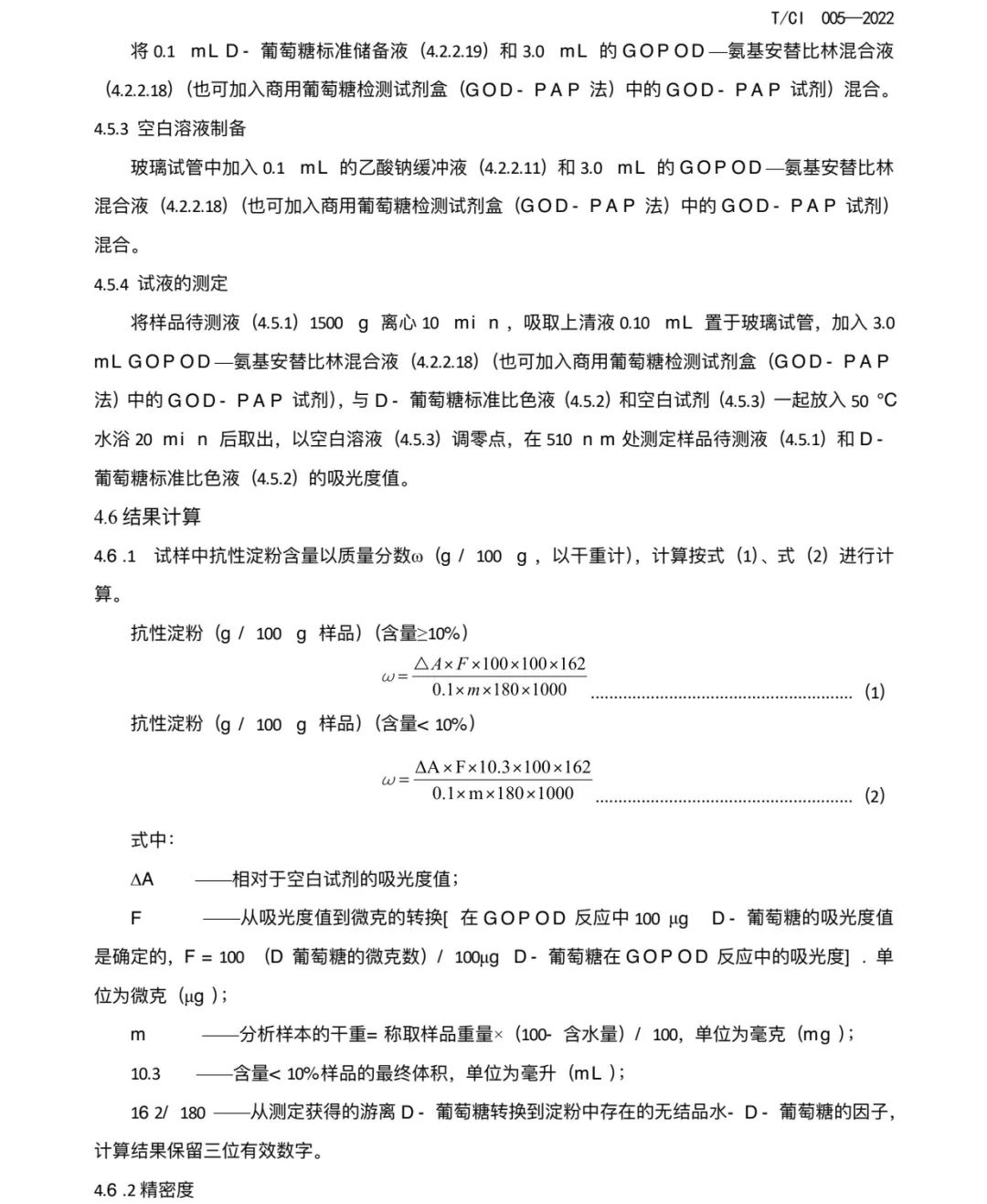

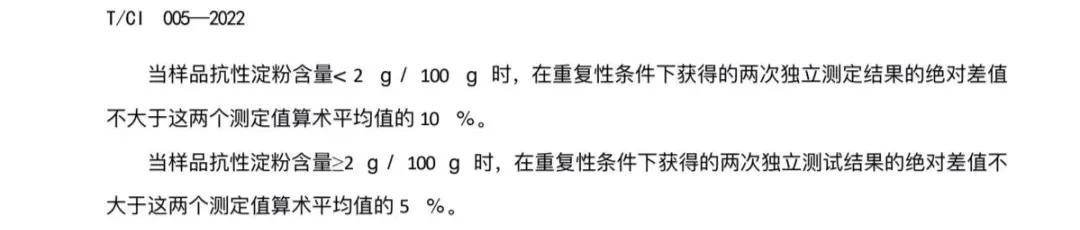

(1)《高抗性淀粉小麦籽粒中抗性淀粉含量指标和检测方法》(T/CI005-2022)

如同为产业界树立的精准路标,创新性地将高抗性淀粉小麦定义为自然积累抗性淀粉>6%的品种(系)。

该阈值的确立堪称科学与实践的完美结晶:既考量了普通小麦0.5-3%的本底含量,又综合了人工创制品种的最高水平(8.2%),更通过大量面团流变学实验和动物血糖稳态验证数据反复校准。检测方法方面,标准对爱尔兰Megazyme试剂盒法进行了三项革命性改良——通过蛋白酶预处理、醇沉纯化等步骤,使检测精度提升30%以上,犹如为科研人员配备了高倍显微镜,能更清晰捕捉抗性淀粉的真实含量。

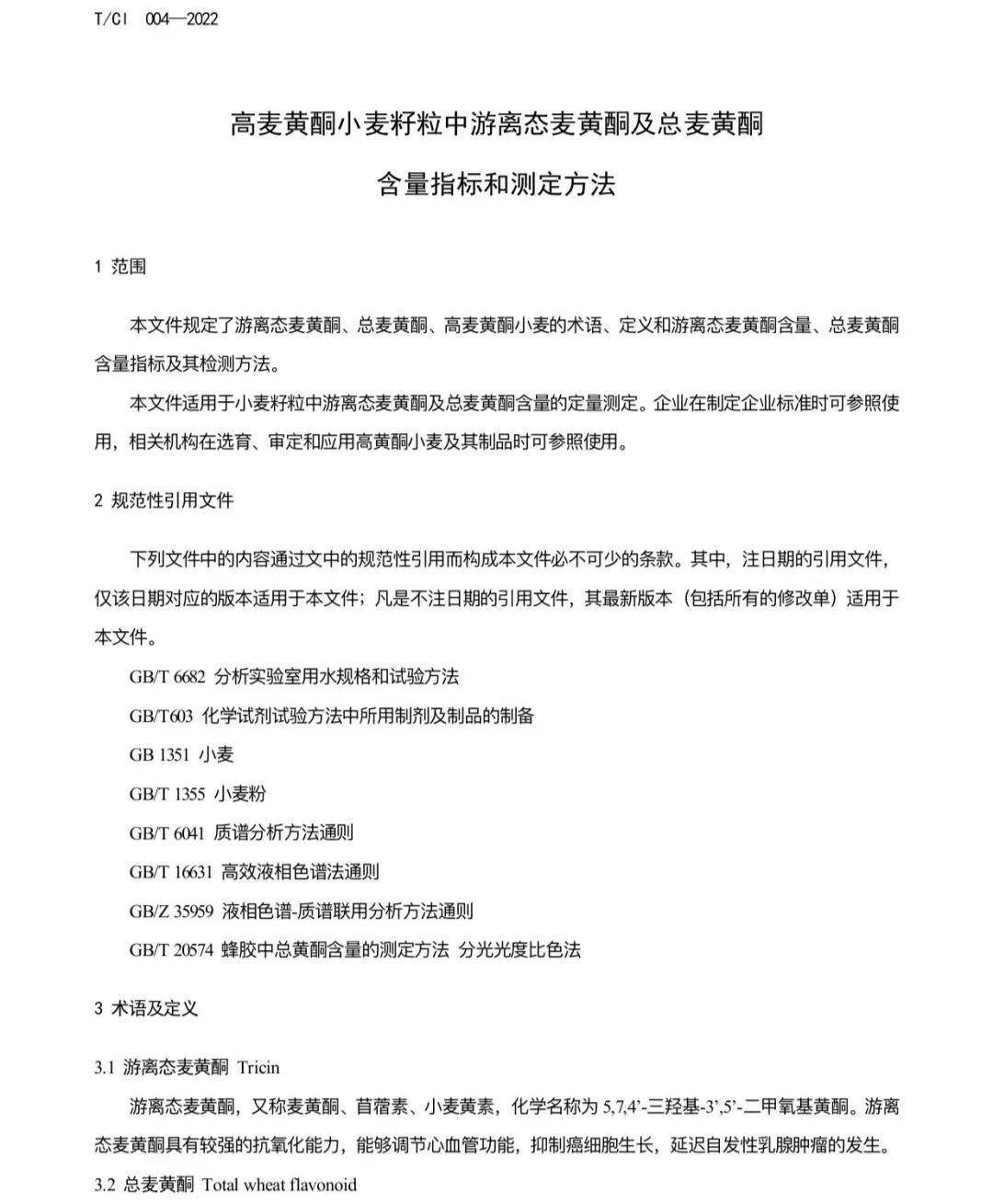

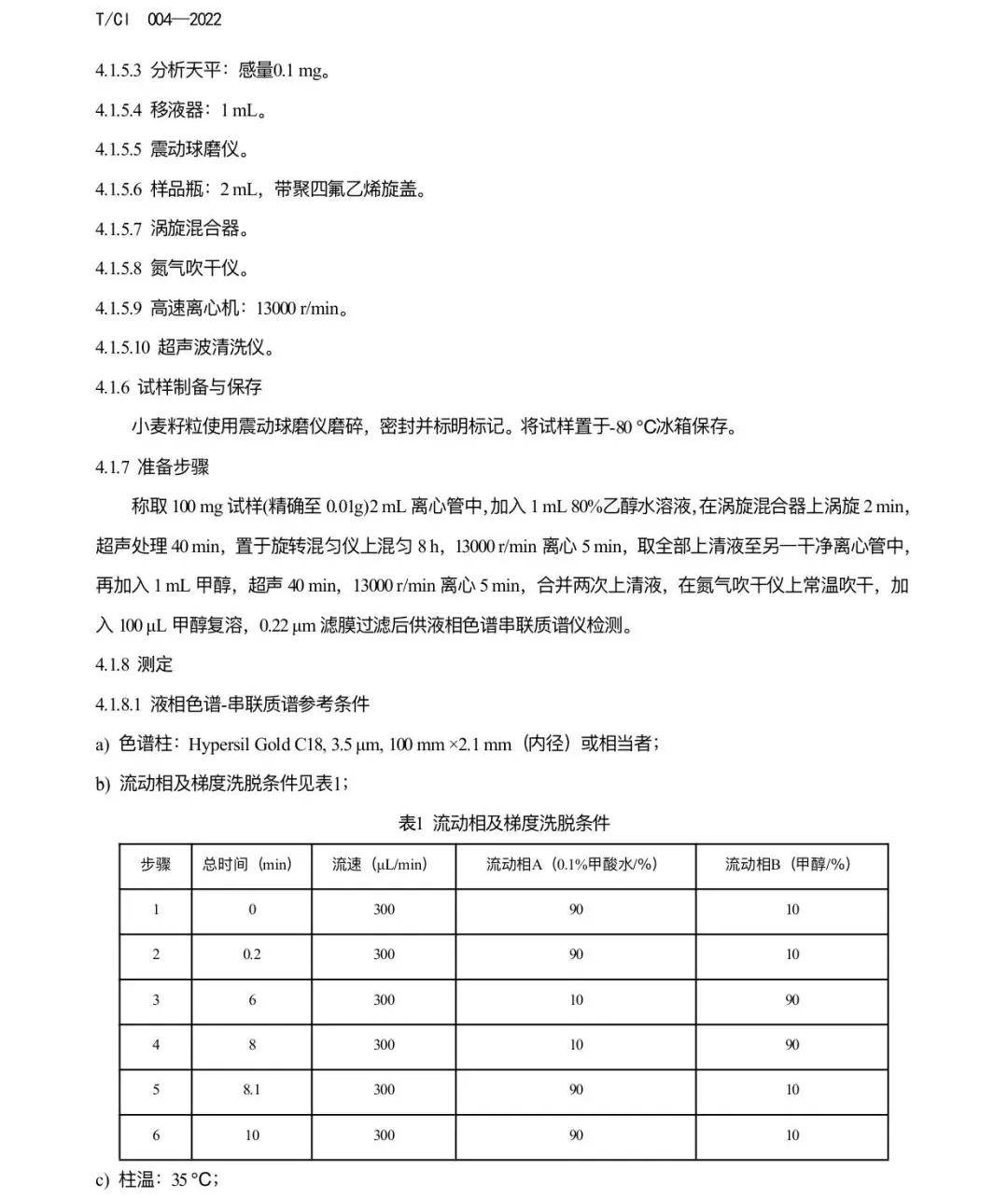

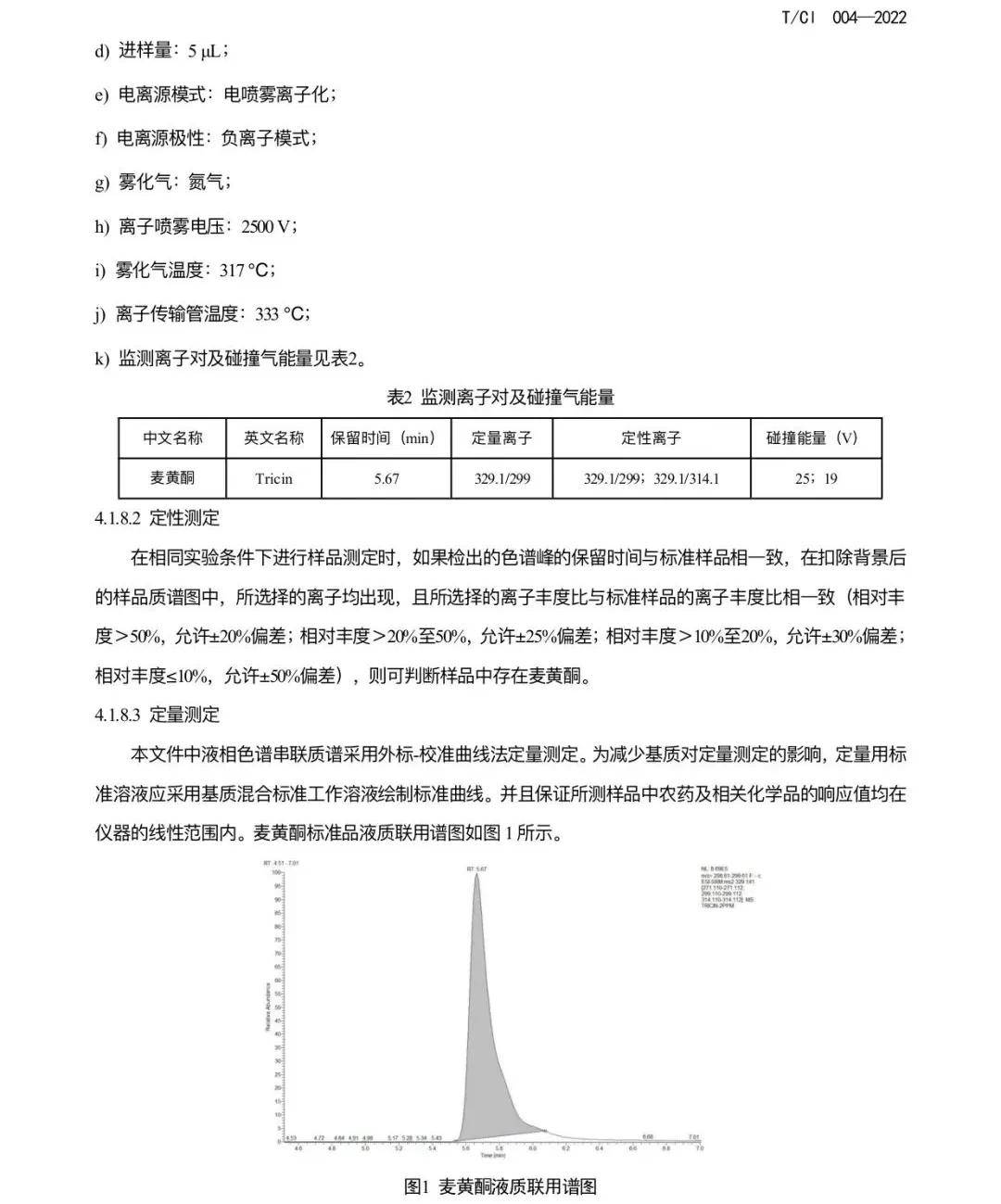

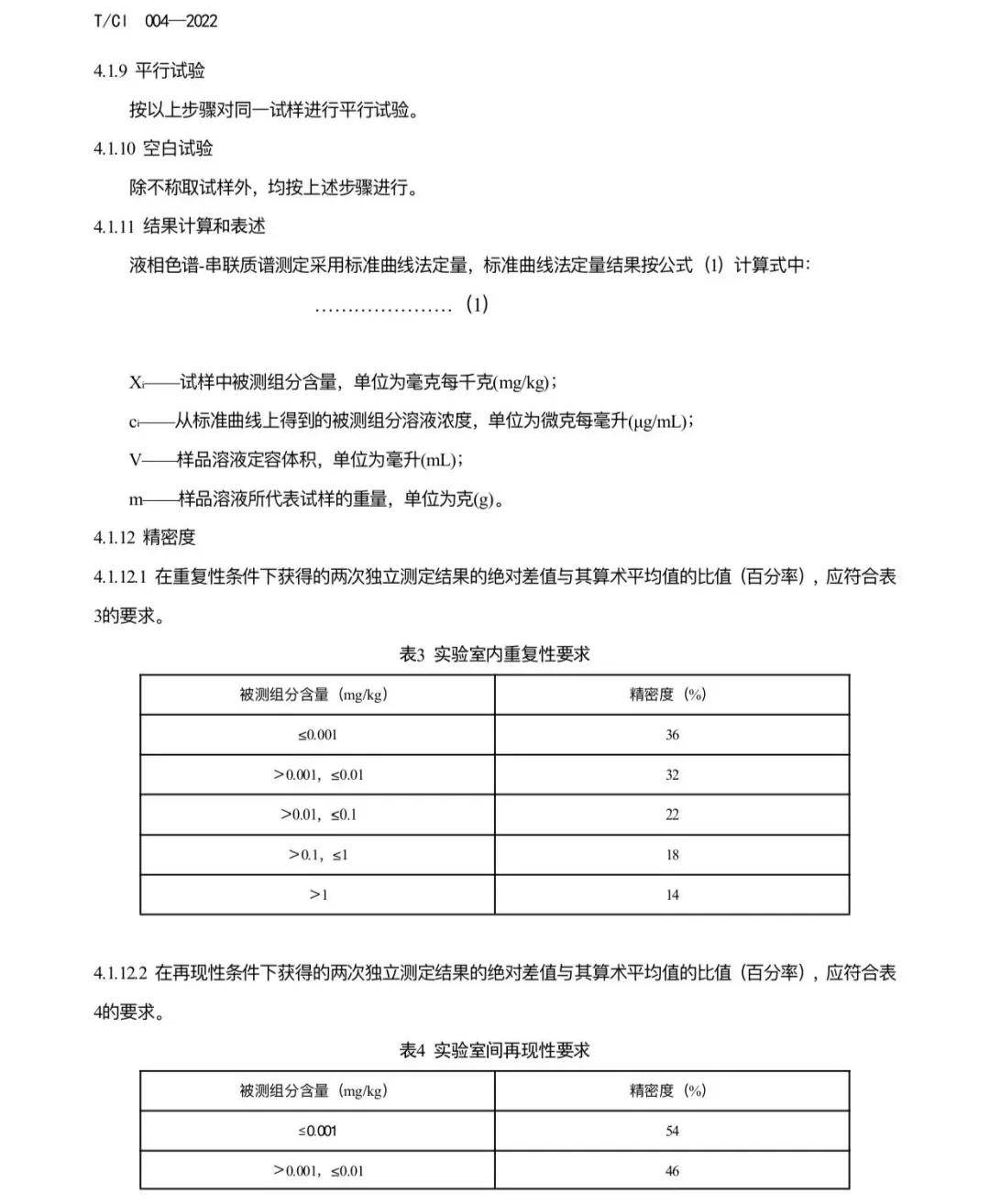

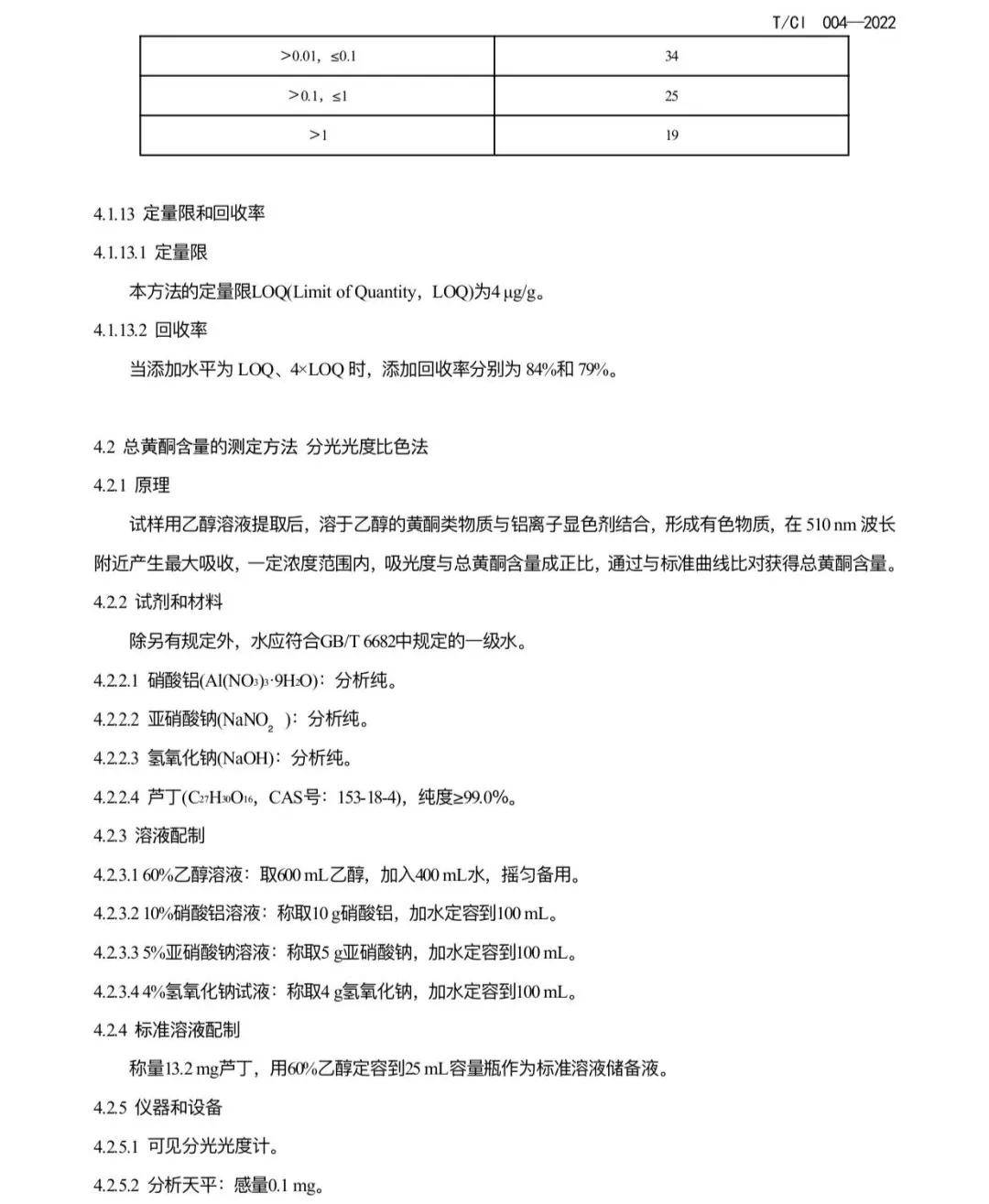

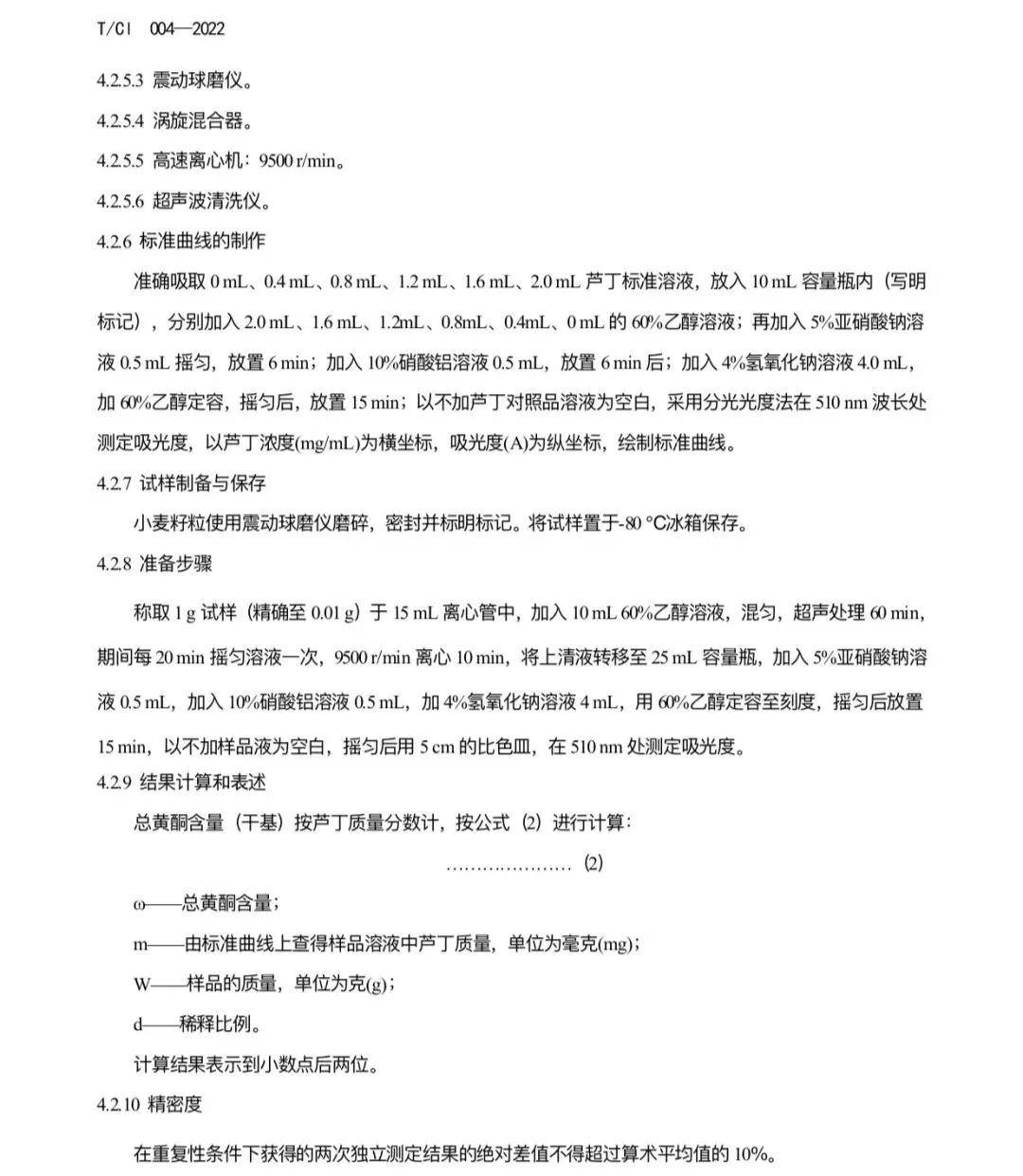

(2)《高麦黄酮小麦籽粒中麦黄酮含量指标和检测方法》(T/CI004-2022)

开创性地构建了"双轨制"评价体系。标准将高麦黄酮小麦细分为游离态麦黄酮(>0.5mg/kg)和总麦黄酮(>1mg/kg)两类,犹如为功能成分绘制了精细的分子图谱。

检测技术采用"双剑合璧"策略:液相色谱-质谱联用法(LC-MS)对游离态麦黄酮进行分子级精准识别,分光光度法则像灵敏的化学天平,可快速测定总黄酮含量。这些指标均建立在分析全球128个小麦品种大数据的基础上,经三家实验室环形验证,数据可靠性高达95%以上。

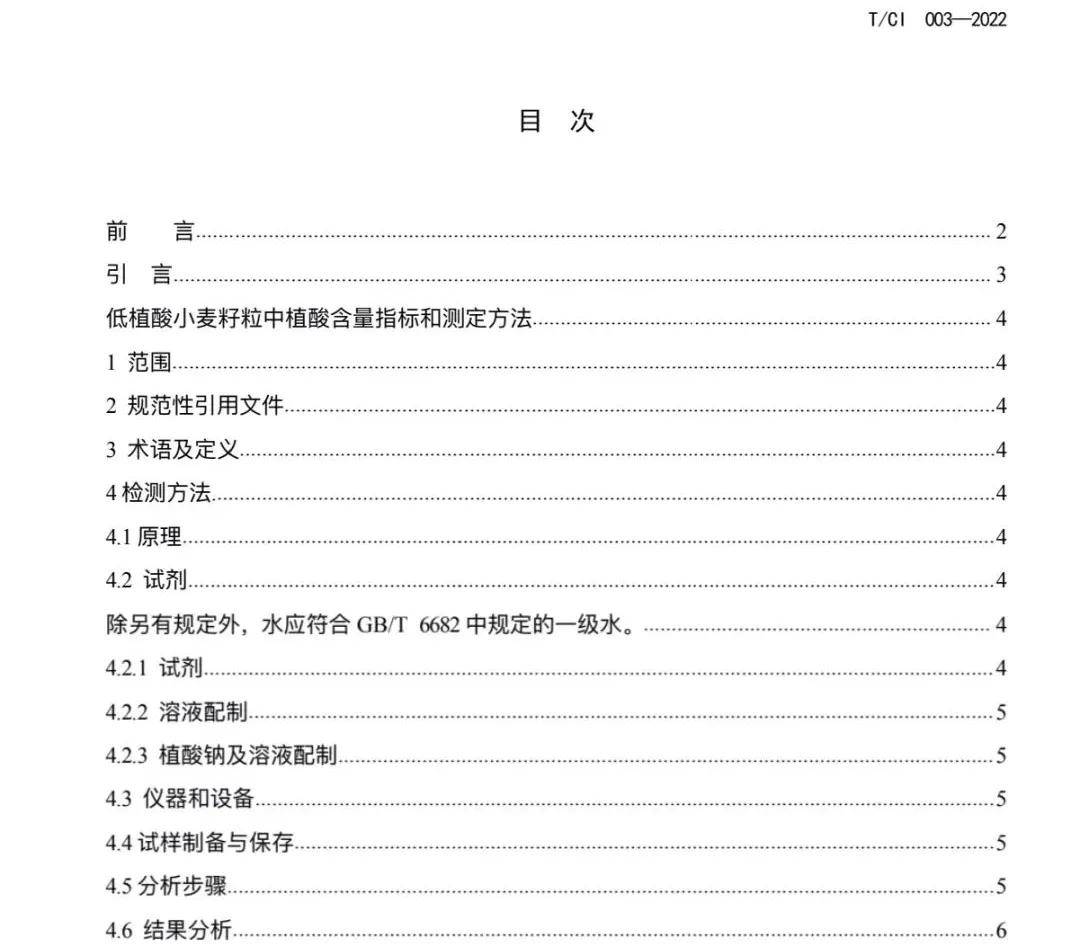

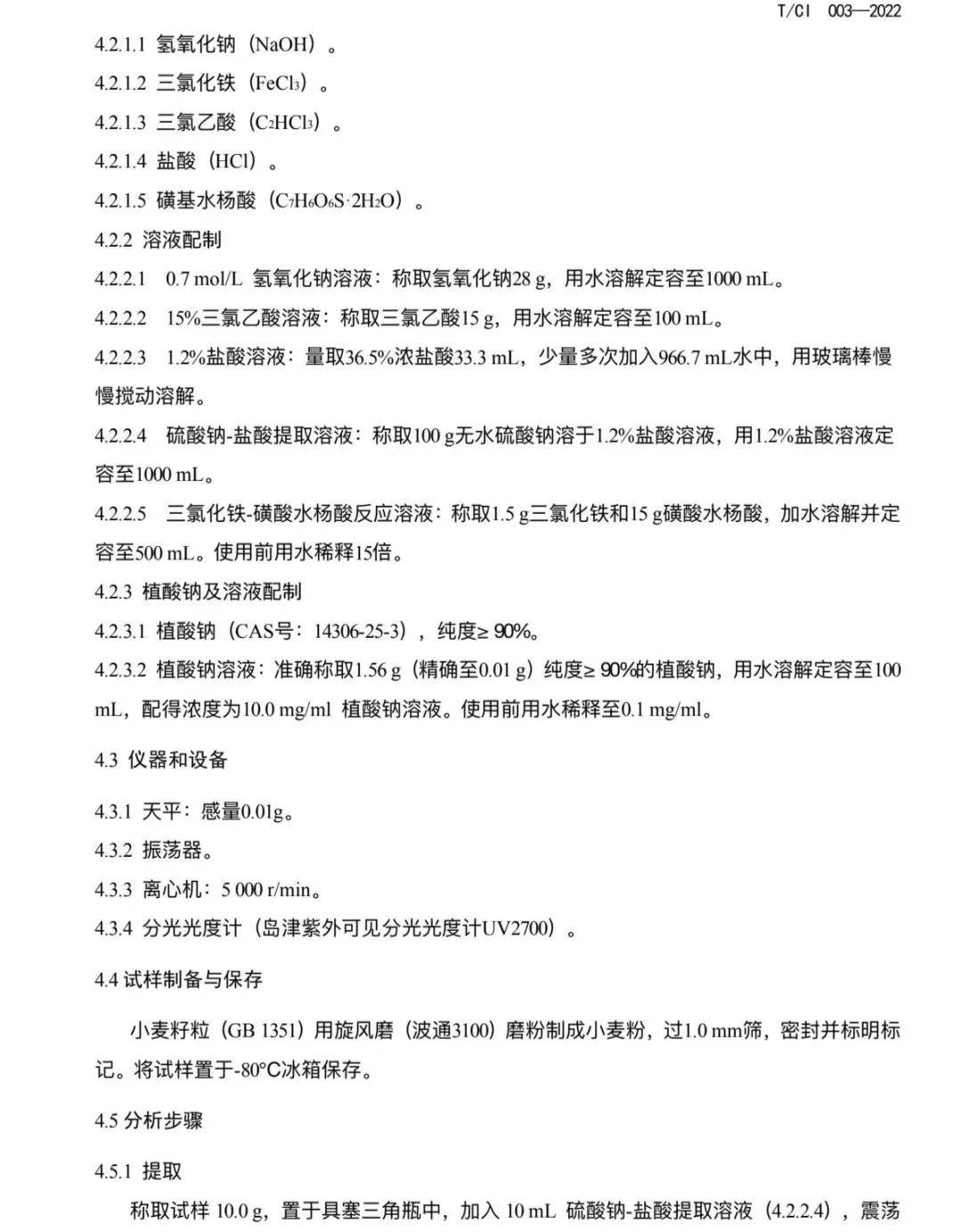

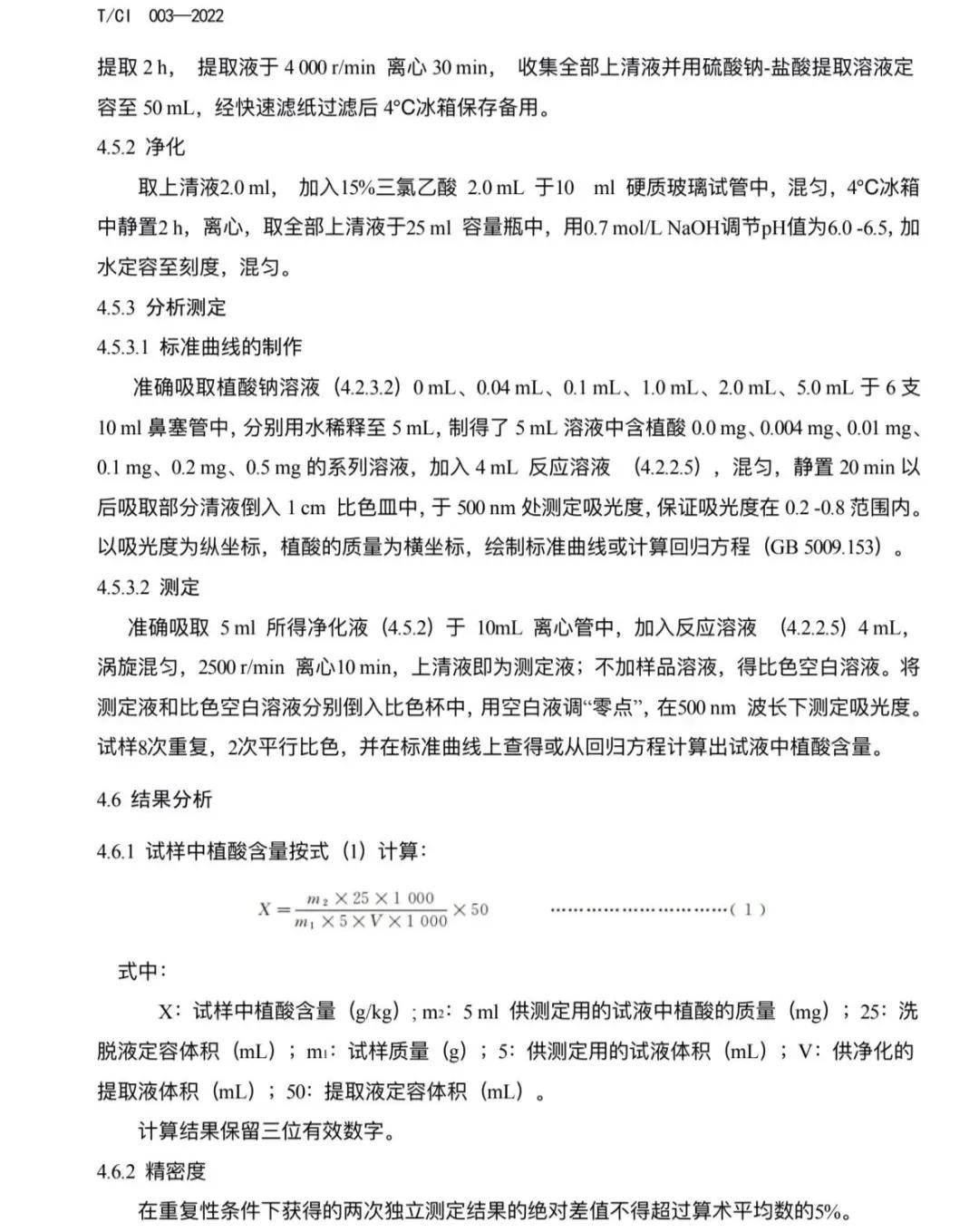

(3)《低植酸小麦籽粒中植酸含量指标和检测方法》(T/CI003-2022)

针对"矿物质吸收抑制剂"植酸制定了严苛标准。通过系统分析国内外372份小麦样本,发现普通小麦植酸含量犹如过山车般波动在9.6-22.2g/kg之间,而标准将阈值锚定在<5g/kg,相当于为营养品质设立了金质门槛。改良的分光光度法通过引入阴离子交换柱净化技术,使检测回收率从82%跃升至98%,为育种家提供了堪比GPS的精准导航工具。

这套标准体系的建立,标志着我国功能小麦研究从实验室走向产业化的关键一跃。它不仅填补了国内外该领域标准空白,更为功能性品种审定铺设了标准化跑道。据测算,三类功能小麦的产业化将带动下游健康食品市场形成千亿级规模,使"药食同源"的传统智慧在现代农业中焕发新生。我们诚挚邀请产业链各环节的同行者携手共进,让这些"会治病"的麦穗早日从试验田跃上百姓餐桌,为慢性病防控提供"舌尖上的解决方案"。

附件:

附件1、高抗性淀粉小麦籽粒中抗性淀粉含量指标和检测方法》(T/CI005-2022)

附件2、《高麦黄酮小麦籽粒中麦黄酮含量指标和检测方法》(T/CI004-2022)

附件3、《低植酸小麦籽粒中植酸含量指标和检测方法》(T/CI003-20

功能性小麦田纪春囯麦种芯育种方向-万祥军| 国粮药食·科特派研学院

功能性小麦田纪春囯麦种芯育种方向-万祥军| 国粮药食·科特派研学院

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: