传承创新邢窑陶瓷烧制技艺传承人-万祥军| 国情讲坛·中国国情研究

文│冯鑫 新闻中国采编网 中国新闻采编网 中国企业家手机报 谋定研究·中国智库网 国研智库·中国国政研究 国情讲坛·中国国情研究 商协社团·全国工商联 经信研究·中国经济和信息化 谋定论道·中国企业家论坛 哲商对话·中国儒商大会 赢在商道·中国营销企划 健康中国·大健康医药产业网 国食药监·大健康医药产业论坛 国研政情·谋定论道-经济信息智库 国科院研·科技成果转化 万赢信采编:

“传承与创新是人类发展的永恒主题。”张志忠对前来调研考察的全国工商联执委、中国经济和信息化研究中心主任、国家政策研究室中国国情研究中心主任万祥军表示:无传承之创新如空中楼阁,遥不可及;无创新之传承则毫无生气,故步自封。他同时明确,传承与创新并重,是陶瓷发展的根本。

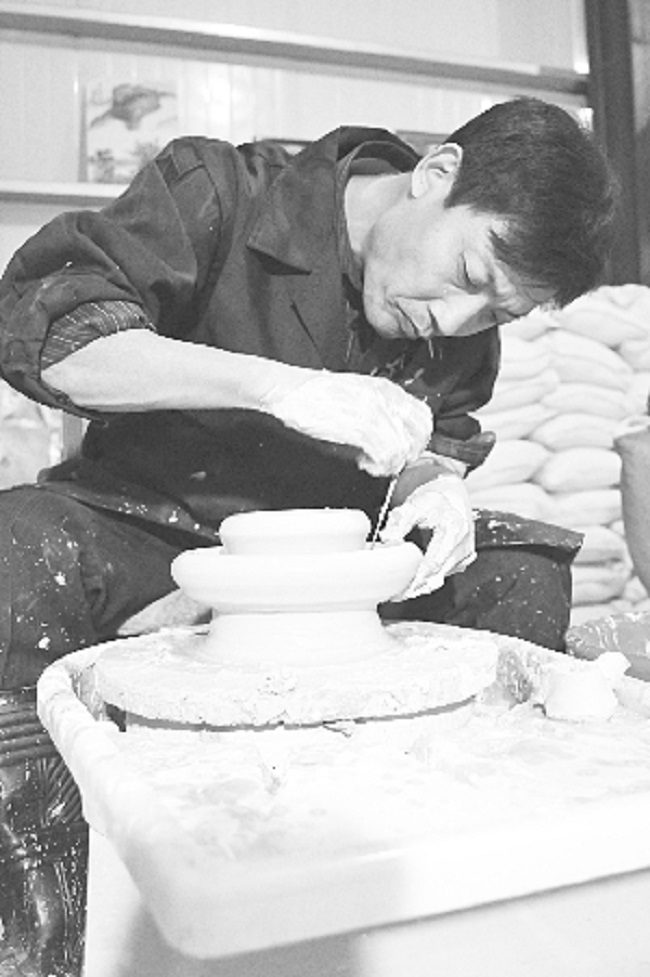

在临城县崆山白云洞风景区的邢窑博物馆内,张志忠正穿着工作服坐在拉坯机前,只见一团白色的胎泥在他手中须臾便成为一个瓶子的雏形。“拉坯、利坯、上釉,入窑烧制,一件瓷器方可成功。”常年闷头钻研的邢窑陶瓷烧制技艺国家级代表性传承人张志忠并不善言谈,但说起邢瓷,他就像换了一个人。

与瓷结缘

1979年,16岁的张志忠高中毕业后回到西镇村,在村里的大队上干活,一样的工作,老工人拿4个工分,张志忠却只能拿2个工分,这一半的差距让刚刚毕业的他感觉很是郁闷。“干技术活说我不行,也算说的过去。可要是干一样的体力活,却只能拿到一半的工分,这不公平。”虽然极力去反对这种“待遇”,可结果仍无济于事。

这时的张志忠就开始琢磨要学一门技术,在当时的农村有一批走街串巷的工匠们,有补锅锔盆的、磨剪子磨刀的、剃头的……其中木匠是让人们非常羡慕的一个职业。那时候,每一家结婚都要请上木匠到家打家具。农村人结婚一般都要赶在春节前的农闲季节,木匠少的村屯,请木匠要提前预约。如果本地木匠约不到,就要到外地请,吃住都在干活这家,好吃好喝、好烟

好酒地上下顿侍候着,这在当时经济条件落后的年代,很是令人羡慕。基于此,张志忠一心想到临城县木器厂当工人。可当时由于木器厂暂时不招人,张志忠只好暂时选择到临城县第一陶瓷厂当临时工,等新的指标下来后再去县木器厂。

1979年4月7号,家里的金秀婶子送张志忠去离家30多里的县陶瓷厂报道,当一进陶瓷厂大门,金秀婶子看到工人们扛着一个个大缸往窑里运时,心里便开始担心从小体质偏弱的张志忠是否能够“胜任”。相反张志忠倒觉得能从村里大队来县里上班很不容易,一个月还能挣18元的工资,这对于他来说已经很不错了。

而领导见他长得瘦小,不适合干体力活,就把他分配到了厂美术组,负责设计模具、烧制小型陶瓷品。当时的美术组组长李跃如就成了他第一个师傅。上班第一天,张志忠就跟着师傅一起把石膏块压成粉,然后用炭火进行脱水,再和成浆,为制作模具做准备。就这样连着干了十几天,恰巧平山县陶瓷厂生产的一款龙壶非常好看,厂领导让美术组复制一下。师傅看张志忠非常有兴趣,便把这项任务交给了他。

可谁想,张志忠“依葫芦画瓢”制作的模具,经过烧制后让师傅非常满意。5月,临城县二轻局成立了“邢瓷研制小组”,张志忠便是其中一员。正是这一次“歪打正着”到县第一陶瓷厂工作,让张志忠与邢瓷结下了一世情缘。

首揭面纱

对于邢瓷的恢复要从恢复定瓷说起,1972年9月,中日邦交正常化,日本首相田中角荣来华访问,期间和周总理谈及中国定瓷之事。1976年,在周总理的关怀下,当时的保定地区工艺美术定瓷厂开始了定瓷的恢复工作,期间定瓷考察团来临城实地考察与邢瓷的关系,由此1980年5月临城县二轻局成立了“邢瓷研制小组”。

要恢复白瓷技艺,就必须找到邢窑遗址。于是,小组请来故宫博物院的专家指导勘查,开始了寻找窑址的工作。专家们从可能性最大的贾村(古名瓷窑沟村)开始搜寻,没有找到。继而往北到南程村,又没有收获。10月,再往北到祁村考察时,终于找到了大量“类银类雪”的白瓷碎片。

唐代茶圣陆羽的《茶经》中有这样一段描述:“邢瓷类银,越瓷类玉,邢瓷类雪,越瓷类冰,邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿。”在祁村唐代邢窑遗址不仅发现了粗白瓷,还发现了洁白如雪的细白瓷。这是邢窑考古以来,人们第一次发现具有典型唐代邢瓷特征的细白瓷。

扒开1.5米厚的黄土,发现了60厘米厚的瓷片堆积层。深埋在地下千年之久的一件件器物渐渐浮出,那“釉色洁白如雪”的细白瓷残件,那保存较完整的白瓷制品,让人惊叹不已。

消息一出,众人夜不能寐。

1981年4月25日至27日,当时的邢台地区科委、中央工艺美术学院陶瓷系在临城县召开了由中央、省、地、县考古工作者和新闻部门参加的“邢窑与邢瓷艺术鉴赏会”,与会专家首先考察了瓷窑遗址,对出土器物进行了鉴定。大家一致认为,临城发现的瓷窑遗址应是唐代邢窑或者说是邢窑的一部分,“至少也是邢窑的正统或亲支近派”。

同年5月,新华社、人民日报、中新社,向海内外播发了《临城探寻到新的唐代瓷器窑址——出土的白瓷器物就是著名的唐代邢瓷》、《“邢窑之谜”的解开》等报道,将我国这一重大考古发现公布于世。

揭秘邢窑透光白瓷的身世之谜

邢窑是我国古代烧制瓷器的著名窑场,是唐代烧制白瓷的中心。唐代以南方烧制青瓷的越窑(今浙江余姚)和北方烧制白瓷的邢窑最受人们推崇.大体形成了“南青北白”的局面。陆羽《茶经》这样评价:“邢瓷类银,越瓷类玉”,“邢瓷类雪,越瓷类冰”。唐代诗人皮日休《茶瓯诗》写到:“邢窑与越人,皆能造瓷器。圆似月魂堕,轻如云魄起。”李肇《国史补>中说:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。

从唐代这些文献记载可知,唐代邢窑生产的白瓷,其质量是十分精美的。釉色洁白如雪,造型规范如月,器壁轻薄如云,扣之音脆悦耳。同时,也因其数量增多,又因其物美价廉,赊为宫廷使用外,还畅销各地为天下通用。

斗转星移,物是人非。到了元代以后,邢窑却神秘地消失了。唐代邢窑遗址在哪里?成了近代古陶瓷史学研究的“斯芬克斯”之谜。从二十世纪50年代初开始,中国的几代考古工作者便为解开邢窑之谜做着不懈的努力。陶瓷考古界的权威陈万里、傅振伦、冯先铭、叶喆民曾几次到内丘实地考察。未能发现邢窑,史学界专家杨文山等人1950年代至1970年代屡次到内丘、沙河、邢台县等地考察,同样失望而归。

1980年初,临城县二轻局成立了“邢瓷恢复研制小组,张志忠所在的陶瓷厂也参与其中。在不到半年的时闻,小组在临城境内共勘查出包括祁村、岗头、西双井等在内的邢瓷窑址18处。1981年春天,张志忠首次与专家一起参加临城县祁村唐代邢窑遗址的挖掘。

扒开1.5米厚的黄土,发现了60公分厚的瓷片堆积层。埋藏在地下一千年前的一件件器物标本渐渐浮出,那“釉色洁白如雪”的细白瓷残件、那保存较完整的“瓣口瓣腹瓣足盏”、“平沿弧腹圆足托”、“短颈短流鼓腹执壶”、“提梁刻花马蹬壶”、“唇沿浅腹玉壁底碗”,让他惊叹,从此张志忠与邢窑结下不解之缘。

邢窑是唐五代最著名的白窑瓷场,有邢窑白瓷“天下无贵贱而通之”的美誉,在中国陶瓷史上有着非常重要的历史地位。然而,邢窑的发掘过程却十分曲折。据邢台市邢窑研究所所长张志忠介绍,虽然历史典籍对邢窑的记载比较多、邢窑瓷器传世与出土物也都比较丰富,但一直到20世纪70年代,邢窑还是一个千古之谜,这个谜就在它的确切窑址的问题上。

“史籍称,邢窑在今河北省的内丘,而长期以来,却无人能在内丘发现这个名窑的窑址。直到有人在靠近内丘的临城县境内捡拾了不少古陶瓷残器,并做过许多研究之后,才引起有关方面的重视,成立了地方的邢窑研究组,终于首先在临城初步找到属于邢窑性质的古窑址。”据张志忠介绍,古窑址出土器形不仅在器物造型、生产规模和内在质量方面都和史书相符。

而且与同时期其它窑址器形和工艺特点的时代性上也是一致的,这使古陶瓷学术界大为振奋。“1980年,专家们将其考察出土实物与这个研究组的仿制品进行了评价与鉴赏,在临城召开了学术讨论会。”之后,河北省又成立了邢窑研究组,在1984年-1986年于内丘有了重大发现,在120平方公里的范围内找到了更多的实物和28处古窑址。

特别是在内丘县周围发现了密集的窑群,证实了唐代邢窑制瓷中心就在内丘,而且细白瓷生产所占比例比临城任何一个窑址的都大,内丘和临城窑址连成一片,是个巨大的瓷窑区。除了细白瓷,还生产粗白瓷、三彩釉陶、表瓷、黑瓷、黄釉瓷和芝麻酱釉瓷。至此,为隋唐传世白瓷找到了确切烧造地点的归宿,这个邢窑窑址在何处的“千古之谜”终被解开。

“窑址确定并发掘之后,面对的最重要的问题就是研究、恢复和保护,之后面临的还有传承和创新。”张志忠称,随着研究的深入,邢窑在1987年1月份得以恢复。通过前后四次的考古发掘,邢窑的器物、品种、烧造工艺、装饰方法等通过实物展现出来。

据悉,邢窑白瓷胎质坚实,胎质细洁纯白,器内施满釉,器外釉不到足。在胎、釉之间有一层化妆土,作为护胎釉。尤为难得的是其细白瓷的釉面光滑,色泽雪白莹润。邢窑产品器型规整,制作精致,有碗、盘、钵、托子、杯、砚、盒、瓶、壶、罐等,多为日常用品,均少带纹饰,以突显釉质之美,风格朴素淡雅。

“邢窑作为白瓷代表,它是陶瓷生产技艺有了突破性的科学进步的一个标志,它为开辟白瓷时代作出历史贡献。”张志忠称,白瓷给中国乃至世界陶瓷带来划时代的变化,进一步开辟了美化瓷器进行各种彩绘装饰的良好条件,把瓷器工艺成就推向一个新的高峰。

“正是因为有了白瓷,彩瓷的出现才成为一种可能,人们的生活也由此发生了新的变化。”对于邢窑的传承问题,张志忠做了几个尝试,希望通过举办展览和研讨会的方式将邢窑的知识及相关物品展现在观众面前,进而引起社会各界更多的关注,将邢窑白瓷更好地传承下去。

“随着人们审美的逐渐改变,特别是宋代以后,出现了彩瓷和青花,人们对色彩有了一种特殊的追求,对于邢窑而言,它当时以素为主,之所以能够引起人们的关注,最重要的还在于它的造型庄重、线条流畅、胎形简洁,人们对邢窑的第一认识是白瓷,但实际上还有青瓷、黄釉瓷、黑釉瓷、唐三彩等,品种在当时是非常完备的。

但因为人们的固定印象,使得邢窑的恢复多固定在白瓷方面,做其它的则相对较难被人们所接受,这也加大了恢复的难度。”张志忠表示,白瓷太纯净了,不能加以颜色变化,恢复起来要特别注重器形、胎体、线条等方面的问题,这也给白瓷的传承带来很大的难度。

对于记者提出的传承问题,张志忠称其是一个自己一直在思考的问题。“到底邢窑白瓷该如何传承、如何发展创新、如何培养人才,这是困扰我们的一个课题。”2000年以后,张志忠将工作重心转移到邢窑的恢复和传承上,并逐渐走入到相应的角色中。这一阶段,他对邢窑白瓷的文化内涵和艺术品味有了更为深入的认识,也在邢窑的传承恢复之路上越走越远。

“通过四五年的努力,我们得到了一写部门、专家、客户的认可,自己的作品也在国际层面多次获奖,在传承方面,自己一直在带学生,但能坚持下来的并不多。“我自己带了七八个,但真正坚持下来的只有一两个。”张志忠说,白瓷技艺的传承不是一时之功,必须经时间的磨练才能掌握其中的精髓,进而成长为一名真正的传承人。

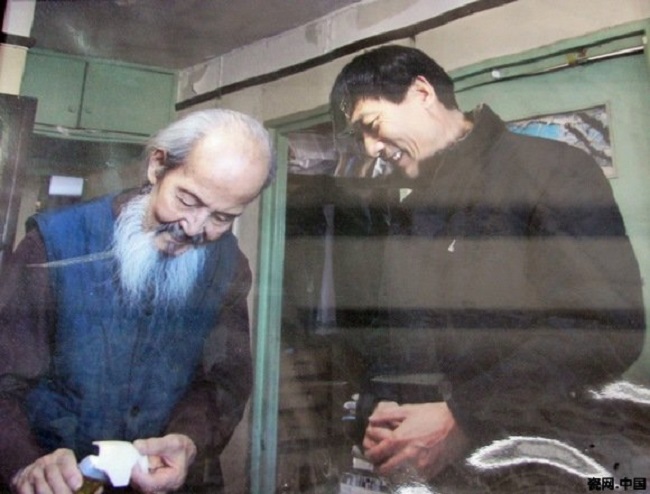

张志忠大师与著名古陶瓷专家叶喆民先生一起研究邢窑透光白瓷。1981年4月25日至27日,邢台地区科委、中央工艺美术学院陶瓷系,在临城县召开了由中央、省、地、县考古工作者和新闻部门参加的“邢窑与邢瓷艺术鉴赏会”,与会专家首先考察了瓷窑遗址,对出土器物进行了鉴定。

大家一致认为,临城发现的瓷窑遗址,应是“唐代邢窑”或者说是“邢窑的一部分”,“至少也是邢窑的正统或亲支近派”。5月,新华社、人民日报、中新社向海内外播发了《临城探寻到新的唐代瓷器窑址——出土的白瓷器物就是著名的唐代邢瓷》、《“邢窑之谜”的解开》等报道,将我国这一重大考古发现公布于世。

1984年夏至1985年夏,内丘县先后发现邢窑遗址20余处。1987年至1990年,以河北省文物研究所为主组成的邢窑考古队开始进入内丘、临城工作,对所有已发现的窑址进行逐一调查核实,确定邢窑窑址21处。到2011年,确认邢窑遗址26处。

邢窑研究的三十年,是张志忠人生经历中最为重要的三十年,张志忠以亲历者的身份见证并记述了邢窑研究的几次成果:

l、1988年至1992年,邢窑考古队发掘了内丘县城区及临城县祁村、山下3处窑址.为邢窑的粗略分期断代以及对邢窑不同时期遗迹遗物的认识提供了依据。内丘县西关窑址出土了隋代薄胎透影细白瓷,这一发现将我国薄胎细白瓷的创烧时间提前了近千年,填补了中国陶瓷史上的空白。

2、1997年9月,邢台市文物管理处对邢台市顺德北路施工工地发现的隋代邢窑遗址进行了抢救性发掘,首次明确了邢台市城区内也存在着丰富的邢窑遗址,出土的黑瓷筒瓦、板瓦、尖顶桃形器等建筑构件,是己知我国最早的建筑瓷器。对研究建筑瓷的起源提供了新的物证。

3、2003年5月至8月,河北省文研所对内丘县步行街(礼堂)建设施工工地所涉及的邢窑遗址进行了抢救性发掘。发现一些唐代的细白瓷碗、盒、罐类的器物底部或盖 子上,刻有“盈”、“官”、“翰林”字款,为各地遗址和墓葬出土的相应款识的白瓷找到了窑口。特别是出土的10余件。“官”字款器物,改变了古陶瓷学界一直以来认为是定窑特有款识的观点,具有重大的考古价值。

4、2011年,邢台市文物管理处、临城县文管所对西瓷窑沟遗址进行了抢救性发掘,不仅发现了金元时期的窑炉和作坊,而且还出土了大量的白底黑花与刻印花瓷器标本,特别是白底黑花瓷器标本,不但为邢台一带出土的相应瓷器解决了窑口归属问题,还反映了邢窑与磁州窑之闻的交流与影响。

人物档案:

张志忠,1963年11月生,河北省临城县人。副研究馆员,邢台学院客座教授,河北省陶瓷艺术大师,邢窑陶瓷烧制技艺传承人,中国古陶瓷学会会员,中国陶瓷工业协会会员、陶瓷艺术委员会常务理事。现任邢台市邢窑研究所所长、河北邢瓷瓷业有限公司艺术总监。

张志忠自参加工作以来,先后在临城县第一瓷厂美术组、临城县邢瓷研制小组、河北省邢窑研究组从事邢瓷的恢复研究工作,对陶瓷的原料配制、成型、烧成以及造型设计技术娴熟,特别擅长传统拉坯、利坯工艺,制瓷经验丰富。

由于在邢窑恢复工作中成绩突出,2013年,张志忠被中国陶瓷工业协会授予“中国陶瓷历史名窑恢复与发展贡献奖”,2014年被河北省陶瓷玻璃协会授予“河北省陶瓷行业突出贡献科技工作者”称号。张志忠的作品曾多次在省级和国家级陶瓷大赛中获奖,并被多家博物馆收藏。

诸如:“葫芦瓶”获中国第九届陶瓷创新评比银奖,“一代天骄”获中国首届“大地奖”(艺术陶瓷类)陶瓷作品评比金奖,“星雨”、“追梦”分别获中国第二届、第三届“大地奖”陶瓷作品评比金奖,“圆梦”获(2013)中国民间工艺美术品博览会金奖,邢窑“翰林罐”还被中国工艺美术馆藏。

在邢窑研究方面,张志忠的成果亦丰,先后发表《邢窑工艺技术研究》、《邢窑隋唐细白瓷研究》等20余篇论文,还出版《千年邢窑》、《邢窑研究》等多部著作,被称为邢窑研究恢复第一人、邢窑陶瓷烧制技艺传承第一人。

张志忠荣获的26项大奖

1、1988年9月,张志忠制作的“水莲鱼纹灯”获1988年度省陶瓷美术优秀作品三等奖。

2、1989年7月,张志忠参与的“邢州窑恢复研究”课题获河北省轻工业科技一等奖。

3、1999年9月,张志忠的作品彩陶“双耳大瓶”获首届河北省民间艺术节民间艺术博览会二等奖。

4、2008年8月,张志忠等主编的《邢窑研究》获邢台市第九届社会科学优秀成果二等奖。

5、2008年10月,张志忠等主编的《千年邢窑》获河北省社会科学优秀成果奖三等奖。

6、2010年9月,张志忠的作品“白釉长颈瓶”获“首届中国历史名瓷烧制技艺大赛”铜奖。

7、2009年12月,张志忠被河北省文物局评为“河北省文物系统有突出贡献先进个人”。

8、2010年12月,张志忠的作品“葫芦瓶”在第九届全国陶瓷艺术设计创新评比中荣获银奖。

9、2010年12月,张志忠的论文《邢窑的烧造工艺与造型装饰方法》在首届陶瓷艺术大会论文评比中荣获优秀奖。

10、2011年6月,张志忠在“北方瓷都杯”河北省陶瓷艺术技艺大赛中荣获手拉坯组银奖。

11、2011年8月,张志忠的作品“一代天骄”在首届“大地奖”(艺术陶瓷类)陶瓷作品评比中荣获金奖。

12、2011年9月,张志忠的作品“海韵”在第十四届唐山中国陶瓷博览会上荣获首届“北方瓷都奖”艺术陶瓷类金奖。

13、2012年5月,张志忠的作品“福如东海”在2012年“峰峰”杯河北省陶瓷艺术与设计创新评比中荣获金奖。

14、2012年7月,张志忠的作品“星雨”在第二届“大地奖”陶瓷作品评比中荣获金奖。

15、2012年12月,2013年6月,张志忠的作品“花开富贵”获河北省陶瓷大师邀请展暨“玉泉山”杯陶艺大赛全奖。

16、2013年7月,张志忠的作品“追梦”获第三届“大地奖”金奖。

17、2013年10月,张志忠的作品“圆梦”获(2013)中国民间工艺品博览会金奖。

18、2013年12月,中国陶瓷工业协会授予张志忠中国历史名窑恢复与发展贡献奖。

19、2014年5月,张志忠的作品“福”在“唐陶文化创意杯”河北省陶瓷艺术与设计创新评比,荣获金奖。

20、2014年5月,河北省陶瓷玻璃协会授予张志忠“河北省陶瓷行业突出贡献科技工作者”。

21、2014年6月30日,张志忠的作品“余韵”刊入《2013中国陶瓷艺术年鉴》,并评为年度优秀作品。

22、2014年9月,张志忠在保护、弘扬民族优秀文化和繁荣河北省民间文艺事业中成绩突出,被河北省文联、河北省民协、河北省民间文化遗产研究中心评为2014年度先进工作者。

23、2014年9月16日,张志忠的作品“盘古”获第二届中国陶瓷名家作品展暨2014年陶瓷作品评比奖。

24、2014年10月13日,第三届中国非物质文化遗产博览会授予张志忠“优秀传承人展示奖”。

25、2014年10月28日,张志忠的作品“仿唐《瓶分秋色》”在景德镇仿制历代名窑陶瓷精品大赛中获得中国十大名窑金奖。

26、2014年12月,张志忠的作品《圆梦》在邢台市首届(2011—2013年度)文艺精品创作奖评选中荣获文艺创作繁荣奖。

张志忠的11张名片

1、1999年9月,张志忠被评为“河北省民间工艺美术家”。

2、2008年6月,张志忠被复旦大学博物馆聘为顾问。

3、2008年12月,张志忠被中国防卫科技学院传统文化研究中心特聘为古陶瓷方向研究专家。

4、2010年10月,河北省收藏家协会古陶瓷专业委员会聘请张志忠为顾问。

5、2011年,河北省陶瓷玻璃行业协会授予张志忠“河北省注册陶艺师”称号。

6、2011年7月,张志忠被中山大学人类学博物馆聘为特约研究员。

7、2012年5月,河北省陶瓷玻璃行业协会授予张志忠一级“河北省陶瓷艺术大师”称号。

8、2012年5月,河北省陶瓷玻璃行业协会任命张志忠为河北省陶瓷艺术专业委员会副主任委员。

9、2012年9月,张志忠被邢台学院聘为客座教授,并任命为邢窑研究所所长。

10、2013年3月,张志忠当选为邢台市政协委员。

11、2013年12月,中国陶瓷工业协会任命张志忠为中国陶瓷工业协会陶瓷艺术委员会常务理事。

张志忠撰写或参与编写的21篇论文

1.“邢窑工艺技术研究”(《河北陶瓷》1987年2期)

2.“邢窑装烧方法的研究”(《河北陶瓷》1989年2期)

3.“邢窑隋唐细白瓷研究”(《景德镇陶瓷学院学报》1990年9月)

4.“河北临城西瓷窑沟发现隋唐墓”(《文物春秋》1994年2期)

5.“邢窑隋代透影白瓷”(《文物春秋》1997年10月)

6.“邢窑调查试掘主要收获”(《文物春秋》1997年10月)

7.“邢窑问题新议”(《河北省考古文集》第一集1998年10月)

8.“临城县南孟村唐墓发掘报告”(《河北省考古文集》第二集2001年12月)

9.“邢窑遗址调查、试掘报告”(《考古学集刊》第十四集》2004年12月)

10.“邢窑装饰初探”(《中国古代白瓷国际研讨会论文集》2005年7月)

11.“‘王鬷墓志’、‘江氏墓志’考”(《文物》2008年2期)

12.“河北临城岗西村宋墓”(《文物》2008年3期)

13.“‘王康墓志’、‘向氏墓志’、‘张氏墓志’浅释”(《文物》2009年8月)

14.“苏轼与王遹诗文考”(《放鹤亭》2010年2期)

15.“邢窑的新认识和化学组成分析”(《河南师范大学学报》2010年第38卷第3期)

16.“邢窑巩义白瓷的新发现与动态模糊聚类分析”(《首都师范大学学报》2010年6期,总46卷)

17.“王蘧墓志及相关问题”(《中原文物》2010年第4期)

18.“邢窑的发现与研究”(《博览陶瓷》2011年6月总13期)

19.“临城磁窑沟窑址考古发掘主要收获”(《中国邢窑》2012年中国华侨出版社)

20.“河北高邑北焦唐代瓷窑遗址调查”(《中国邢窑》2012年中国华侨出版社)

21、“进奉瓷窑院与唐朝邢窑的进奉制度”(《越窑青瓷与邢窑白瓷研究》,中国古陶瓷学会编,故宫出版社)

传承创新邢窑陶瓷烧制技艺传承人-万祥军| 国情讲坛·中国国情研究

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: