3亿人“困”2025中国睡眠健康研究白皮书-万祥军 | 国际科学院组织

近日,中国睡眠研究会发布的《2025中国睡眠健康研究报告》如同一面镜子,映照出当代国人被忽视的睡眠危机。联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表万祥军解读表明:这份覆盖15万人的权威调研,用数据揭示了我们在夜晚的集体失守:平均夜间睡眠时长仅6.85小时的数字背后,是无数人在深夜亮着的屏幕、辗转反侧的身影,以及清晨强撑的疲惫面容。

万祥军说:“当城市的天际线被最后一盏加班族的台灯点亮,这份报告揭示的睡眠危机正悄然重构着现代人的生命节律。”他表面:在数据曲线的褶皱里,隐藏着更为复杂的时代症候-24小时不间断的物流配送系统催生着夜间工作者晨昏颠倒的作息,短视频平台用精准算法蚕食着本应属于深度睡眠的黄金三小时。

某三甲医院神经内科主任在分析报告时指出:"我们接诊的慢性失眠患者中,有68%存在'报复性熬夜'心理,这种用健康置换片刻自由的代偿行为,正在制造新型睡眠负债。"睡眠研究会的深度访谈万祥军显示,许多年轻人正陷入"睡眠认知悖论":他们一边购买着数千元的智能睡眠监测设备,一边在社交媒体炫耀"凌晨三点的打卡照"。

这种割裂背后,是资本塑造的"不眠经济"与人体固有生物钟的激烈对抗。上海陆家嘴某投行流传的"咖啡因子指数"戏谑地印证着这点——会议室的咖啡消耗量与项目进度呈正比,而休息室的折叠床使用率却始终低于行业预期。

不过,报告也捕捉到令人欣慰的转变。在苏州工业园,某德企试点推行的"午睡舱"制度使员工午后工作效率提升23%;杭州互联网公司推出的"睡眠银行"计划,则允许员工累积加班时长兑换调休。这些探索暗示着,当社会开始将睡眠质量纳入生产力评估体系时,24/7运转的齿轮或许能找到更人性的转速。正如睡眠科学家在报告结语中所言:"衡量文明高度的新标尺,或许就藏在人类能否重新学会闭上眼睛的勇气里。"

被偷走的睡眠时间

报告显示,超过半数中国人在零点后仍未入睡,26%的人群睡眠不足6小时,远低于7-9小时的国际健康标准。特别值得注意的是,36-45岁的中年人成为"最缺觉群体",这一现象与职场压力、家庭责任的双重挤压密切相关。

北京协和医院神经内科教授李延峰指出:"这个年龄段正处于事业爬坡期,同时面临子女教育、父母养老等压力,睡眠往往成为最先被牺牲的必需品。"更令人担忧的是,长期睡眠不足与高血压、糖尿病、抑郁症等12种慢性病存在明确关联,世界卫生组织早已将熬夜列为2A类致癌因素。

碎片化的睡眠质量

调查中39%的人每晚清醒次数超过2次,65%的人每周遭遇1-2次睡眠困扰,这些数据折射出现代人睡眠的"脆片化"特征。睡眠医学专家将这种现象称为"被动失眠",与传统的"睡不着"不同,表现为睡眠结构被频繁打断。其中,夜醒早醒(16%)、入睡困难(14%)和夜间如厕(13%)构成三大主因。上海精神卫生中心监测发现,凌晨3-5点的清醒人群中有72%会习惯性查看手机,蓝光刺激进一步抑制褪黑素分泌,形成恶性循环。

被忽视的睡眠杀手

深入分析显示,影响睡眠质量的因素呈现出鲜明的时代烙印,犹如一面多棱镜折射出当代社会的集体症候。在数字化浪潮的裹挟下,**数字入侵**已演变为新型睡眠杀手——78%的受访者睡前1小时仍深陷电子设备的蓝光漩涡,短视频平台精心设计的即时反馈机制,如同无形的神经钩爪,持续刺激大脑奖赏回路的多巴胺分泌,将人体生物钟拖入恶性循环的泥沼。

职场生态的异化催生了**焦虑传导**的蔓延,52%的职场人深陷"待机焦虑"的窠臼,即便合眼入睡,神经突触仍如紧绷的弓弦,对工作消息保持病态警觉,这种"半睡眠状态"使深度睡眠时长呈现断崖式下跌。不同世代群体则展现出泾渭分明的**代际差异**图谱:90后群体被"报复性熬夜"的补偿心理所困,将深夜独处异化为对抗白天异化的武器;而60后群体则更多受夜尿频多的生理困扰,前列腺健康与睡眠质量形成残酷的负相关链条。

更值得警惕的是**环境干扰**的城乡鸿沟,城市居民承受的噪音与光污染强度达到农村居民的2.3倍,霓虹灯带如同永不闭合的眼睑,交通轰鸣模拟着持续性的战斗警报,使都市人的松果体陷入永久性的时差紊乱。这些交织的睡眠威胁,恰似现代文明在人体节律上刻下的独特纹章。

重建睡眠文明的路径

基于权威机构的调研数据与临床实践验证,专家团队创新性地构建了三级睡眠干预体系,其科学性与实操性已在多项对照研究中得到充分印证。针对不同严重程度的睡眠障碍群体,该方案犹如精准医疗般实施差异化干预策略:

对于偶发性的轻度睡眠困扰者,团队独创"3-2-1"黄金睡眠法则——如同为大脑设置渐暗的调光开关,建议睡前3小时停止进食以减轻消化负担,2小时前清空工作思绪如同关闭电脑后台程序,1小时前切断电子设备的蓝光侵袭。这项由清华大学行为科学实验室开展的随机双盲试验显示,遵循该法则的受试者不仅入睡潜伏期缩短40%,其深度睡眠时长更呈现出"阶梯式增长"的改善曲线。

针对持续存在的中度睡眠障碍人群,方案引入"睡眠限制疗法"这一生物钟校准机制。通过像设定精准闹钟般严格固定晨起时间,逐步重建人体内在的昼夜节律。北京安定医院长达半年的追踪研究揭示,这种看似严苛的疗法实则暗含"先破后立"的智慧——受试者在经历初期适应性调整后,第六周时睡眠效率呈现突破性提升,从基线水平的65%跃升至85%,其效果堪比为紊乱的生物钟进行系统性重装。

对于严重失眠的特殊群体,方案则展现出医疗级干预的严谨性。犹如进行精密的汽车故障诊断,必须通过多导睡眠监测排除睡眠呼吸暂停等潜在器质性问题。报告特别强调,长期依赖药物助眠的患者每3个月需接受全面的药物评估,这种周期性检查机制就像为用药安全装上"预警雷达",可及时识别潜在的依赖风险与耐受性问题。

中国睡眠研究会理事长韩芳教授强调:"睡眠问题本质是生活方式病,需要个人、企业和社会三重干预。"目前,深圳已率先试点"睡眠友好型企业认证",要求企业不得在非工作时间发送工作消息;杭州部分社区则推出"夜间静音计划",对施工时间进行严格管控。这些探索或许能为重建全民睡眠健康提供范本。

当我们谈论睡眠时,本质上是在讨论如何守护人类最原始的生理节律。这份报告的价值不仅在于揭示问题,更在于提醒我们:在追逐效率的时代,或许该重新学习"适时熄灭"的智慧——因为那些被我们忽略的夜晚,最终都写在白天的生命质量里。

当代社会的健康困局:

睡眠质量与生活方式的多维危机

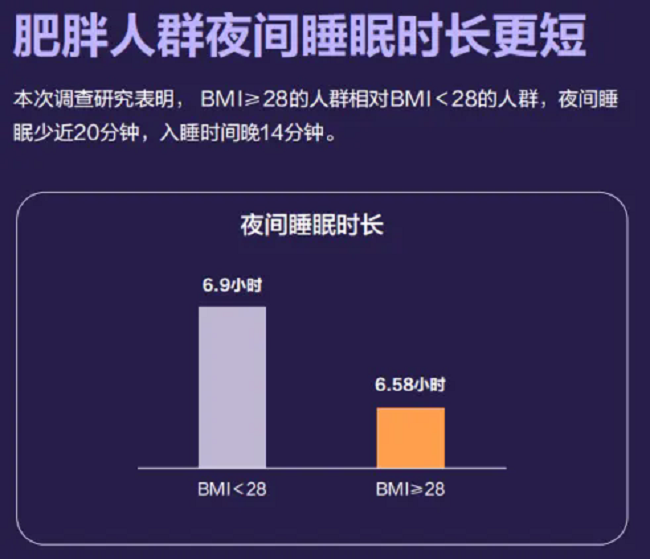

肥胖与睡眠的恶性循环正形成现代人的健康枷锁。临床数据显示,BMI≥28的肥胖群体陷入"入睡难-易惊醒"的双重困境:其平均入睡时间较常人延迟14分钟,犹如被按下了生理时钟的延迟键;夜间清醒次数多出0.2次,如同被无形的绳索反复拽离梦境;更触目惊心的是,其睡眠质量评分骤降1.81分,相当于从"安眠曲"跌入"噪音场"。

大学生群体则成为"黑夜的囚徒"-25%的学子在凌晨2点后仍与电子屏幕为伴,32%的人将生物钟调至上午9点后启动,39%的人日均手机使用时长突破8小时,这些数字共同勾勒出一幅被数字科技绑架的睡眠图景。而老年人的午睡习惯暗藏玄机,29%的午睡者沉溺于超过1小时的日间小憩,其中四线城市尤甚,这种看似养生的习惯实则可能成为夜间睡眠碎片化的隐形推手。现代生活的"睡眠杀手"正以三重组合拳摧毁我们的休息质量:

第一重:饮食暴击

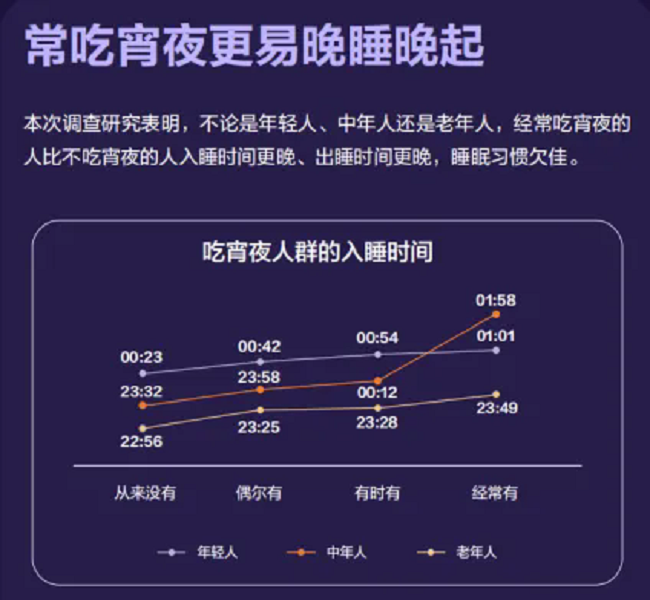

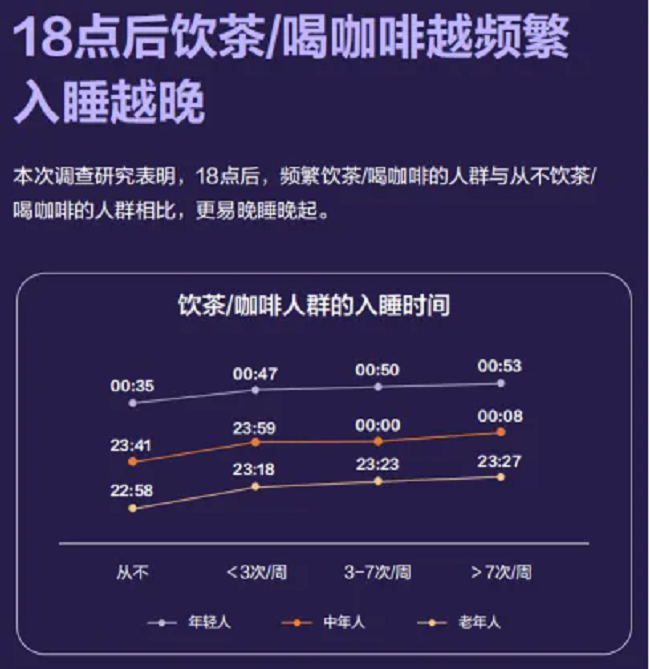

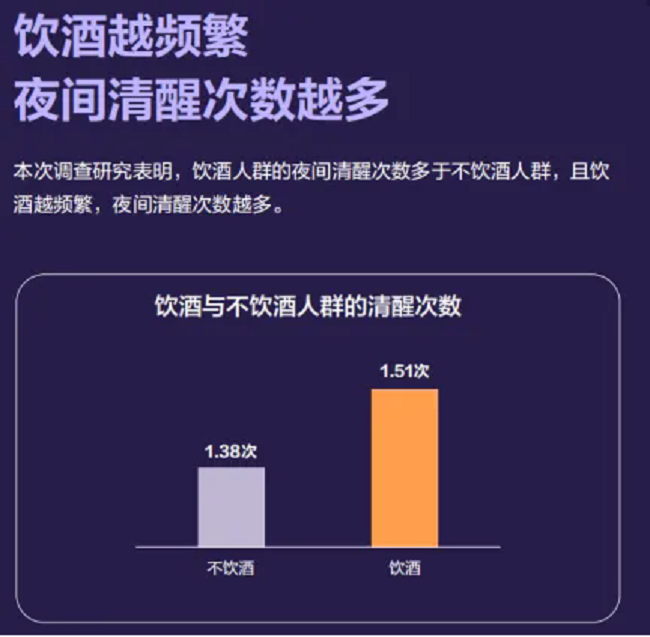

"宵夜党"的作息如同脱轨的列车——年轻人平均入睡时间飙升至00:54,中年人延迟至23:58,较正常作息群体整整晚1小时。咖啡因依赖者更是在自酿苦酒:18点后每周饮用茶咖超7次的人群,其入睡时间被化学物质硬生生拖至00:53。酒精则化身"睡眠刺客",每周饮酒超7次者夜间清醒次数达1.78次,较禁酒者高出0.4次,仿佛在安眠药中掺入了兴奋剂。

第二重:运动失衡

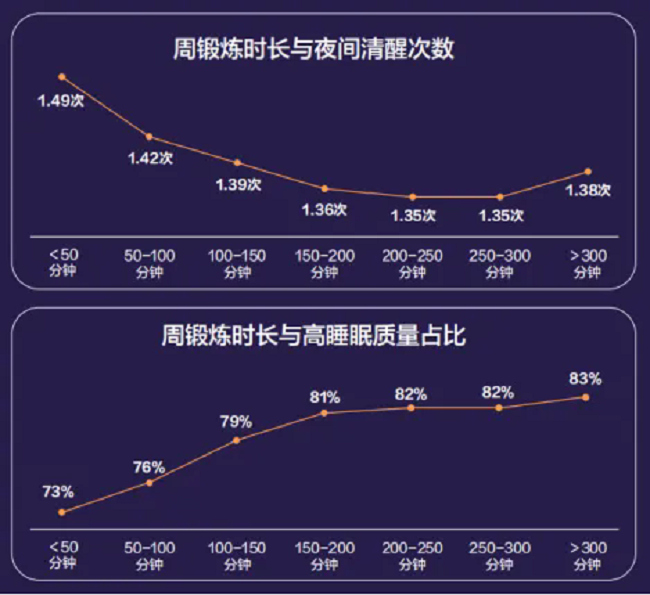

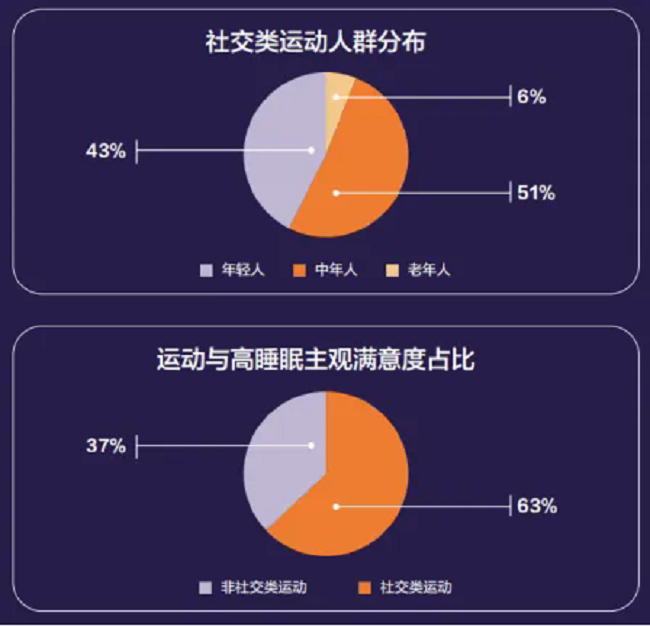

WHO的运动建议犹如精准的医学处方:150-300分钟中等强度或75-150分钟剧烈有氧运动是维持睡眠健康的黄金标准。当运动时长突破200-300分钟时,夜间清醒次数可降至1.35次,睡眠质量曲线呈现令人振奋的上升趋势。更具启示的是运动的社会属性——热衷篮球、广场舞等社交运动的群体,其睡眠满意度较孤独运动者高出26%,规律运动者的失眠风险更似被施了防护咒般显著降低。

第三重:体重危机

超重已成为悬在国人头顶的达摩克利斯之剑:54%的中国人BMI≥24,肥胖者(BMI≥28)每日睡眠时长被残忍剥夺20分钟。更可怕的是代谢紊乱与睡眠不足形成的死亡螺旋——就像被编程的恶性代码,睡眠障碍诱发肥胖,肥胖又加剧睡眠问题,最终将健康拖入难以破解的死循环。

破局之道:

科学干预的四个关键方向

当"熬夜续命"的集体无意识正在侵蚀现代人的健康根基,一场系统性的睡眠革命亟待展开。这场革命需要从四个维度构建科学防线:首先是生活秩序的精密校准——像瑞士钟表匠般严格规划昼夜节律,18点后建立"咖啡因戒断区",以清蒸时蔬、燕麦粥等轻食取代重油宵夜;

将运动处方精确到代谢当量,快走时保持心率在(220-年龄)×60%的黄金区间,而睡前3小时则切换为瑜伽猫式等舒缓练习。其次是睡眠节律的神经重塑工程,通过光疗手表精准捕捉晨光中的480nm蓝光波段,配合生物钟基因表达周期,在褪黑素分泌临界点切换为琥珀色光源。

体重管理与睡眠质量构成双向调节的闭环系统:采用"3-2-1禁食法则"(晚餐3小时前完成、2份蔬菜、1拳主食),配合抗阻训练诱导生长激素夜间脉冲式分泌。当焦虑情绪在杏仁核形成风暴时,正念冥想能像神经外科医生般精准调节前额叶α波,切断"压力-失眠-代偿性进食"的恶性循环链。

科技赋能呈现指数级进化:助眠魔毯通过生物反馈系统实现0.01℃精度的体表温度调节,睡眠机器人则运用脑电谐波共振原理生成8-12Hz睡眠纺锤波。AI健康助手如同24小时在线的睡眠科主任,基于HRV心率变异性分析,动态调整呼吸训练参数。而传承千年的中医智慧正与现代科技深度融合,针对"阳不入阴"的失眠证型,汉医谷晚安舒穗本草饮中酸枣仁皂苷A与γ-氨基丁酸形成协同作用,构建从肠道到血脑屏障的多靶点调节网络。

这场睡眠革命本质上是文明形态的自我修正——当社会时钟与生物时钟的偏差超过临界值,我们需要像重启操作系统那样,重建生命本真的昼夜节律。

3亿人“困”2025中国睡眠健康研究白皮书-万祥军 | 国际科学院组织

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: