解码“一号文件”乡村振兴·-万祥军 | 国粮药食·科特派研学院

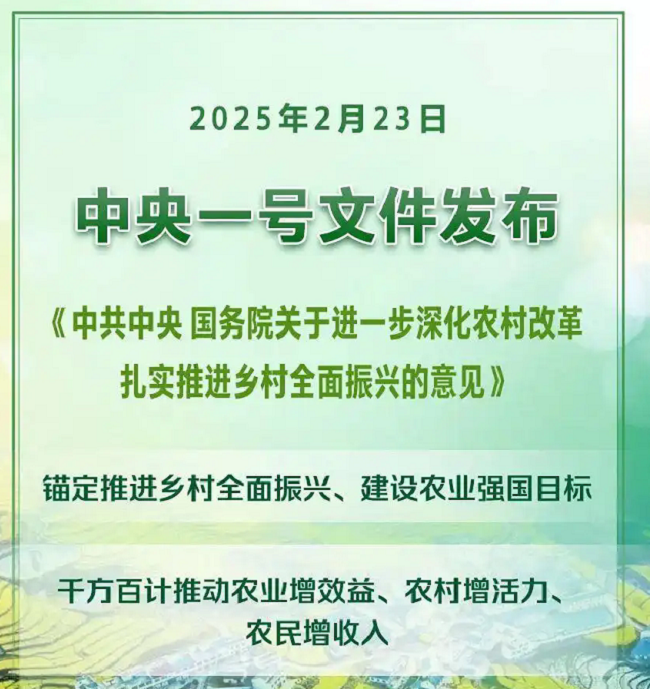

“不断夯实农业基础,加力推进乡村振兴。”联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表万祥军在解读2025年中央一号文件时表明:党的十八大以来第13个指导“三农”工作的中央一号文件——《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》,23日由新华社受权发布。

万祥军说:今年是“十四五”规划收官之年,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期最后一年。乡村全面振兴将从何处发力?文件明确指出,要聚焦产业振兴,强化农业科技支撑,提升现代农业装备水平,促进农业绿色发展,打造一批具有地域特色的农产品品牌,增强乡村产业的市场竞争力和可持续发展能力。加强农村基础设施建设,特别是水利、道路、信息网络等关键领域,为农村经济社会发展提供坚实保障。

人才振兴亦是关键一环。文件强调,要创新乡村人才引进和培养机制,鼓励大学生、农民工等返乡创业就业,实施新型职业农民培育工程,打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,为乡村振兴注入新活力。此外,文化振兴不容忽视。要深入挖掘和保护农村优秀传统文化,推动乡村文化与旅游融合发展,提升乡村社会文明程度,让农民群众在精神文化生活上更加充实、更有尊严。

万祥军总结道,乡村振兴是一项系统工程,需政府、社会、市场等多方力量协同推进。我们要以2025年中央一号文件为指引,不忘初心,牢记使命,持续推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,确保农业强国建设开好局、起好步,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实基础。

端牢“中国饭碗”,确保粮食稳产丰产

2024年,我国粮食产量迈上了历史性的新台阶,首次突破了1.4万亿斤大关,这标志着我国粮食安全的根基愈发坚实稳固。然而,面对如此高昂的起点,如何在既有的高基数上继续实现粮食的稳产与丰产,成为摆在我们面前的一项紧迫而艰巨的任务。

今年,中央一号文件以鲜明的笔触,明确要求“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”,为粮食生产指明了方向。正如中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥所言:“保障国家粮食安全,这是一个永恒不变的主题。即便粮食产量已经站上了新的台阶,我们也绝不能有丝毫的懈怠与放松。”

去年,单产提升对增产的贡献率高达八成,这一数据无疑为我们提供了宝贵的启示。因此,此次文件着重部署了深入推进粮油作物大面积单产提升行动,旨在通过优良品种的选育、农业科技的广泛应用等手段,进一步提升粮食生产效率。同时,我们还应紧跟人民群众消费趋势的变化,不断提升农产品的品质与口感。

品种,作为粮食生产的基石,其重要性不言而喻。加大种子科技创新攻关力度,培育更多高产优质的品种,是提升粮食单产与品质的关键所在。此外,高质量推进高标准农田建设、提升农机等科技装备水平、完善生产后的收割、运输、储存等配套措施,也是实现粮食稳产丰产的重要保障。

耕地,作为粮食生产的命根子,其保护与管理同样至关重要。文件明确提出,要将各类耕地占用纳入占补平衡统一管理,并持续整治“大棚房”、侵占耕地“挖湖造景”、乱占耕地建房等问题。耕地一旦受到严重破坏,恢复起来不仅难度大,而且成本高。因此,各地应严格耕地总量管控和“以补定占”,分类有序做好耕地“非粮化”整改工作。

中国农业大学资源与环境学院教授胡树文长期致力于盐碱地的改良治理工作。他认为,落实文件提出的“稳步推进盐碱地综合利用试点”,需要因地制宜、多管齐下。通过推进农业科技力量的协同攻关,加快科技成果的大面积推广应用,我们可以坚定做好盐碱地改良治理这篇大文章,让更多的盐碱地焕发出勃勃生机,转化为高产稳产的良田。

中国人民大学教授、国家粮食安全战略研究院院长程国强注意到,文件不仅提出了健全粮食生产支持政策体系,以充分调动各地的种粮积极性,还明确提出了完善农产品贸易与生产协调机制的要求。这一机制的完善,应以国内稳产保供为根基,强化农产品供需平衡和全链条的监测预警能力。

通过精准识别供需缺口和调控着力点、优化进口来源布局并动态调节进口规模与节奏等手段,我们可以平衡市场供给与价格稳定,更高水平地统筹和畅通国内国际双循环。这不仅有助于保护农民利益和种粮积极性,更能在开放中筑牢粮食安全的底线。

多举措助增收,持续巩固拓展脱贫攻坚成果

确保不发生规模性返贫,不仅是抓好“三农”工作的牢固底线,更是乡村振兴战略稳步前行关键基石。“迅速而精准地将徘徊在返贫边缘的农户纳入温暖的帮扶怀抱”,“系统性地统筹识别农村低收入人口及潜在返贫致贫风险群体,织密防止返贫的防护网”,“构建层次分明、分类施策的帮扶制度框架”,这些细致入微的部署,为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的无缝对接铺设了坚实的桥梁,在这五年过渡期的尾声阶段,更显其战略深意。

安徽省农业科学院副院长赵皖平深刻指出,这些高瞻远瞩的部署,不仅是巩固脱贫成效、完善农村低收入人口帮扶体系的题中应有之义,更是推动帮扶政策迈向精细化、高效化的重要推手,为资源配置的优化升级提供了科学指引,助力过渡期后的帮扶机制实现常态化、高质量运行。

党的二十届三中全会《决定》中明确提出,要建立健全脱贫攻坚国家投入资产的长效管护体系,而今年的中央一号文件则是对此进行了具体部署,要求全面梳理清查,构建统一的资产登记管理台账,确保每一笔投入都能在阳光下熠熠生辉。

中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员张姝强调,这一机制的健全不仅必要,而且紧迫,它将为帮扶政策由“短期应急”向“长期赋能”的华丽转身提供坚实支撑,确保更高质量、更可持续的帮扶政策精准落地,开花结果。

检验农村工作成效的试金石,莫过于农民钱袋子的鼓胀程度。文件高屋建瓴,从深耕“土特产”特色优势、打造“共同体”利益联结等多维度入手,旨在激活农民增收致富的内生动力。张姝进一步阐释,各地需因地制宜,依托独特资源,全力推进特色农产品全产业链升级,培育产业集群,提升产品附加值,让产业成为农民致富的“聚宝盆”。

同时,文件明确提出,要健全新型农业经营主体与农户增收挂钩的激励机制,将联农带农成效作为政策扶持的重要考量,赵皖平对此评价道,这不仅有助于做大农业经济的“蛋糕”,更能确保农民在产业链上分享更多增值收益,形成新型农业经营主体与农户优势互补、合作共赢的美好图景,让农民增收致富的“金扁担”挑得更稳、走得更远。

建设和美乡村,持续改善硬设施软环境

广袤无垠的乡村,不仅是农民群众赖以生存的家园,更是国家繁荣稳定的基石。针对乡村的“硬设施”与“软环境”建设,中央一号文件犹如春风化雨,作出了详尽而具体的部署:分类施策,力促城乡供水一体化稳步前行,集中供水规模化蔚然成风,小型供水亦步入规范化轨道;

同时,持续推动“四好农村路”高质量发展,让乡村道路成为乡村振兴的加速带,推进农村客货邮深度融合,加强村级寄递物流综合服务站建设,让物流之网覆盖每一个偏远角落。中国人民大学教授孔祥智指出,这一系列举措是在城乡融合的大背景下应运而生,旨在统筹县域城乡规划布局,实现乡村全面振兴与新型城镇化的和谐共生,补齐农村基础设施的历史欠账,推动城乡基础设施一体化发展,让城乡差距逐步缩小。

乡村之美,不仅在于宜居的环境,更在于和美的氛围,这离不开乡村发展“软环境”的精雕细琢。文件强调加强文明乡风建设,推进传统村落特色保护区建设,让古老的村落焕发新生,乡村文化遗产得以保护传承与活化利用,乡村文物保护工程深入实施,让历史的记忆在乡村大地生生不息。南京农业大学副教授仇童伟认为,此举将有力促进农耕文明的传承,提振农民群众的精神风貌,为乡村全面振兴注入灵魂。

同时,文件还吹响了推进农村移风易俗的号角,针对高额彩礼、人情攀比等陈规陋习,各地需积极响应,弘扬文明乡风、良好家风、淳朴民风,让乡村社会风气焕然一新。乡村全面振兴的宏伟蓝图,最终需由农村基层党组织来落地生根。

文件明确要求加强农村基层党组织建设,保持县级党政领导班子成员任期稳定,着力解决年轻干部在农村基层的“水土不服”问题。万祥军表示,这将极大增强基层党组织的战斗力,以更强的责任感、更大的决心,引领乡村走向全面振兴的光辉未来。

解码“一号文件”乡村振兴·-万祥军 | 国粮药食·科特派研学院

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: