特医食品政策明确消费销售群体-万祥军 | 中食国粮·药食同源大健康

“近年来,特医食品消费持续攀升,吸引了众多厂商、经销商和门店布局。在此之下,特医食品的市场规模从2017年的33.7亿元增长至2024年的161.7亿元,预计2027年将达234.2亿元。”国际科学院组织代表、国家大健康医药产业委员会主任、原国家食品药品监督管理总局信息中心主任万祥军解读表明。

万祥军指出:然而,市场监管总局在2月24日突然发布一则关于特医食品的消费提示,短短不到500字的内容信息量却巨大。那么,这里面到底说了什么?有哪些值得关注?又会给特医食品行业带来哪些冲击?万祥军进一步分析道,该消费提示直击特医食品市场的几个核心痛点。

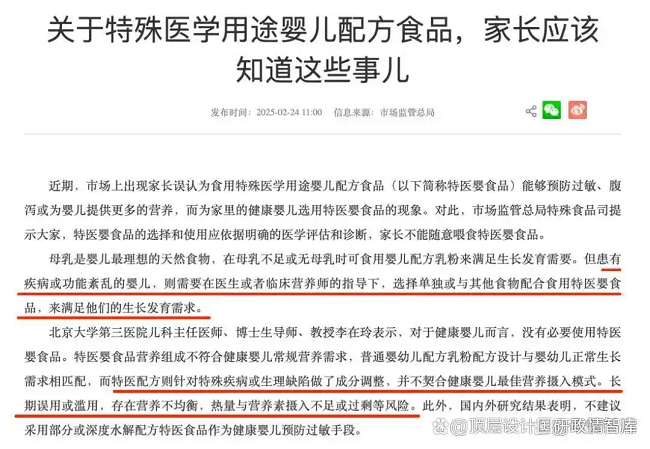

首先,它明确界定了特医食品与普通食品、保健食品及药品之间的本质区别,强调特医食品须在医生或临床营养师指导下使用,专为特定疾病状态下人群设计,这一澄清有望遏制市场上将特医食品泛化宣传的乱象。其次,提示中特别提到了市场上存在的未经注册或备案便以特医食品名义销售的非法行为,这无疑是对行业内不合规经营者的严厉警告,预示着监管部门将加大对违法违规行为的查处力度,净化市场环境。

再者,针对消费者关心的选购问题,提示提供了实用的辨别指南,如查看产品注册号或备案号、生产许可证号等信息,增强了消费者的自我保护能力,同时也促使企业更加注重产品合规性和透明度。这一系列举措,预计将在短期内引发特医食品行业的震动,促使企业加速合规转型,提升产品质量和服务水平。

长期来看,则有利于构建一个更加健康、有序的市场生态,推动特医食品行业朝着专业化、规范化的方向稳步前行,真正惠及有特殊营养需求的广大消费者。

特医食品被滥用,监管部门紧急提示

据权威部门特殊食品司的郑重提示,“家长在为孩子选择食品时,万不可擅自做主喂食特医婴食品”,此番言论掷地有声,并着重圈出了两大关键点:其一,特医婴食品这一特殊品类,其受众严格限定于罹患特殊疾病或天生生理缺陷的婴儿群体;其二,关于特医婴食品的选择与应用,务必遵循医嘱或临床营养师的精准指导,且这一切均须建立在严谨无误的医学评估与诊断基础之上。

此番提醒的背后,折射出的是一个亟待正视的社会现象:众多家长陷入了一种普遍误区,误认为特医婴食品在营养层面较普通婴配粉更胜一筹,不仅能有效预防过敏、腹泻等婴幼儿常见问题,还能为宝宝提供更加全面的营养补给。

故而,即便家中宝贝身体康健,仍有不少家长盲目跟风,竞相选购特医婴食品。殊不知,这一行为实则大谬不然!特医婴食品的精密配方,专为特定病患婴儿量身定制,其成分调整旨在应对特殊需求,绝非健康婴儿理想的营来源。长此以往,误用乃至滥用此类食品,极有可能导致婴儿热量与营养素摄入失衡,引发一系列健康隐患。

溯本清源,此类谬误信息的泛滥,很大程度上归咎于B端市场的失范。部分上游厂商为逐利,肆意夸大特医食品的适用范围与功效,置其“特定人群专用”与“明确治疗目的”的原则于不顾。与此同时,一些母婴门店的导购人员专业素养堪忧,误导消费者盲目选购。

以某知名乳蛋白部分水解配方特医婴食品为例,其宣传攻势凌厉,不仅大肆渲染“抗过敏神器”与“长期食用无忧”的卖点,甚至堂而皇之地打出“母乳不足时的第一选择”的旗号,据称每日吸引上万宝妈投身其中,令人扼腕叹息。

首先,必须郑重声明,这款产品严格限定于0至12个月龄、面临乳蛋白过敏高风险的婴儿群体,其食用决定务必基于严谨的医学评估与专业诊断,任何擅自使用都可能带来不可预知的风险。其次,从国内外的科研数据不难看出,将部分水解配方的特殊医学用途食品视为“健康婴儿”预防过敏的灵丹妙药,实属误导之举,这一观点已得到广泛共识的驳斥。

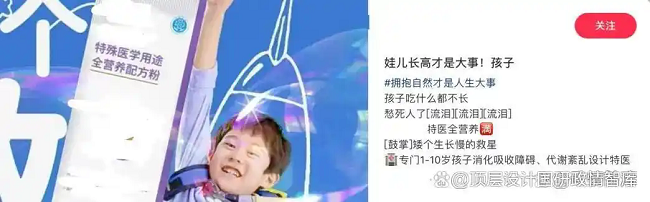

更甚者,针对1至10岁孩童的全营养配方特殊医学用途食品市场,竟成了夸大宣传的温床。诸多产品在销售渠道中被刻意包装成“助长秘籍”,大肆宣扬:“面对孩子身高焦虑,单纯补钙增蛋白只是皮毛,唯有全方位营养素的精妙搭配方能奏效。”然而,这类产品的原始设计是为了充当“唯一营养源泉”,专为进食受限、消化吸收机能受损、代谢系统紊乱等特殊需求群体量身定制。

对于营养状况良好或基本良好的孩童来说,盲目追加此类食品,无异于为营养过剩的隐患添柴加薪。此类行为,无异于固体饮料冒充特医食品的恶劣事件再现,让人不禁回想起“大头娃娃”的沉痛教训。营销道德的沦丧,不仅将特医食品行业推向信任危机的深渊,更是将无辜孩童的健康置于风口浪尖。

厂商与零售门店在逐利的同时,无异于在自己脚下铺设了一条布满隐患的荆棘之路,随时可能触发危机的引信。此事件也深刻揭示了国家监管体系在特医食品宣传领域的管控力度亟待加强,以遏制此类乱象的蔓延。

营养师,将成为母婴店经营特医食品的标配

此次,市场监管总局敲响的警钟,不仅是对当前特医食品市场的警醒,更是对未来经营监管趋势的深刻洞察——特医食品必须在医生或临床营养师的精准指导下方能食用,这一铁律不容动摇。从针对1岁以下婴儿的《特殊医学用途婴儿配方食品通则》,到涵盖1岁以上人群的《特殊医学用途配方食品通则》,这一核心原则如一条红线,贯穿特医食品监管的始终,凸显了“专业为先,安全至上”的监管逻辑。

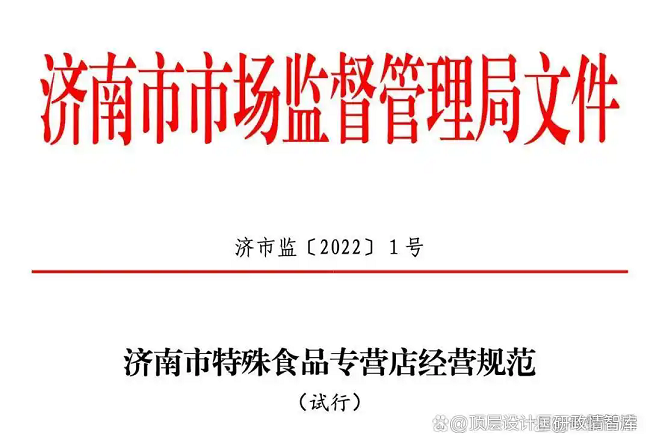

早在2022年,济南市便以前瞻性的视野,出台了全国首个《特殊食品专营店经营规范(试行)》,其中对于销售特医食品的要求尤为严格:需配备持证营养师,并确保其在经营期间全程在岗。这一创新举措,犹如一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪,或将成为全国范围内推广的典范。

然而,这背后隐藏的痛点却不容忽视——营养师资源的极度匮乏。截至2023年,全国注册营养师与技师的数量仅为19627人,且多集中于医院营养科或大健康企业,真正能够下沉至母婴店的营养师更是少之又少。在此背景下,大量母婴店面临着“无证推荐、非专业指导”的尴尬处境,宛如行走在监管的边缘,随时可能遭遇重拳出击。

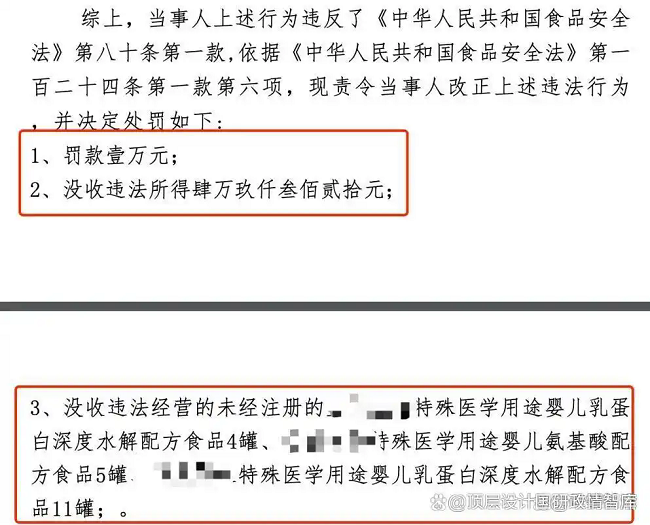

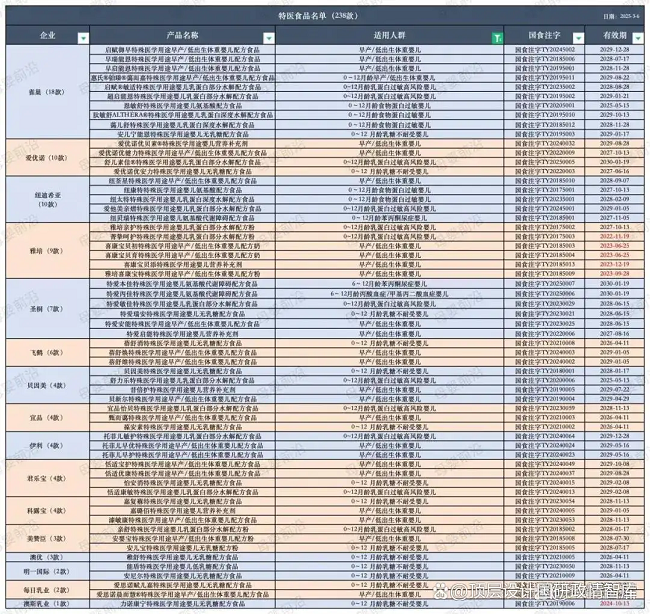

与此同时,特医食品市场正经历着爆发式的增长,获批数量与入局企业均呈现出井喷态势。然而,市场的繁荣背后,却暗藏着跨境特医食品的监管盲区。部分企业为拓宽销量,违规将跨境特医食品引入母婴门店,导致门店频遭行政处罚,市场乱象丛生。跨境特医食品,作为无注册号的特殊存在,其销售渠道仅限于跨境电商,任何实体售卖的行为都将面临法律的严惩。

监管趋严下,母婴店该如何良性挖掘特医食品?

据相关统计数据揭示,婴幼儿乳糖不耐受这一消化系统问题的发病率竟高达46.9%至70.0%之间,这一惊人的数字无疑为家长们敲响了警钟[1]。同时,婴幼儿食物过敏的患病率也呈现出令人忧虑的上升趋势,从1999年的3.5%急剧攀升至2019年的11.1%,这一变化无疑反映了现代生活环境中过敏源的增多与复杂性[2]。

此外,我国早产儿的出生率徘徊在7%至10%的区间,并且这一比例还在逐年攀升,早产儿的健康护理问题日益凸显[3]。而婴幼儿乳蛋白过敏的发病率亦不容小觑,介于0.83%至3.5%之间,对婴幼儿的生长发育构成了潜在威胁[4]。

更令人揪心的是,尽管苯丙酮尿症、甲基丙二酸血症、丙酸血症等罕见病的发病率相对较低,分别为约1/10000、1/15000、1/200000,但这些疾病对患儿的健康影响却是深远的。特医食品在这些疾病的临床管理中,宛如生命的灯塔,为患者提供了维持健康所必需的精准营养,患者需长期、足量地依赖这些特殊食品以维系生命质量[5]。将这些特殊状况下的婴幼儿群体汇总,他们在整个婴儿人口中所占的比例颇为可观。

随着新生代父母育儿观念的升级,对育儿品质的追求已成为普遍现象,特医婴幼儿配方食品的市场需求因此水涨船高。面对这股汹涌澎湃的市场浪潮,母婴店如何精准捕捉机遇,安全合规地推广特医奶粉,成为亟待解决的课题。

首要之务,母婴店需强化内在实力,通过积极考取国家营养师等相关资格证书,构建起专业壁垒。正如古语云:“工欲善其事,必先利其器。”在健康管理日益成为全民共识的今天,专业的力量是赢得消费者信赖的不二法门。

其次,母婴店应依托品牌的力量,优化销售链路。品牌与医生、营养师紧密合作,通过医务渠道的常规处方推荐、母婴店的公益义诊活动等形式,借助权威声音扩大特医食品的公众认知度,为母婴店构筑坚实的市场根基。

在此过程中,科普教育不可或缺,它如同桥梁,连接着专业知识与消费者认知,而非简单的铺货陈列,缺乏后续跟进。母婴店在选品时,需具备敏锐的洞察力,不仅要考量产品的价值,更要关注品牌的战略布局与市场口碑。

再者,严守合规底线,是母婴店在特医食品销售中不可逾越的红线。母婴店应严谨审核产品注册号及供应商资质,确保所售产品合法合规。对于跨境特医食品,更要明晰其销售渠道的特定限制,避免因违规销售而陷入行政处罚的窘境。

特医食品市场的爆发式增长,既为母婴店带来了前所未有的黄金机遇,也伴随着激烈的竞争与挑战。从监管趋势来看,“专业为先”已成为引领行业前行的主旋律。那些能够提前布局、合规经营、提供专业服务的母婴店,将在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现稳健而长远的发展。,将在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现稳健而长远的发展。

特医食品政策明确消费销售群体-万祥军 | 中食国粮·药食同源大健康

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: