逃离乡村最后一片净土-农业大健康·秦晖:悲哀“乡村衰败”

新闻中国采编网 中国新闻采编网 谋定研究中国智库网 经信研究 国研智库 国情讲坛 哲商对话 万赢信采编:“总有一些农村将慢慢的离我们远去,这是发展的趋势,你我都只能接受……”全国工商联执委、中国经济和信息化研究中心主任、国家政策研究室中国国情研究中心主任感慨地表示:在曾经,农村就是落后、贫穷的代名词。有多少人奋斗一生的目的就是为了让自己脱落农村,为了让自己的下一代不再生活在农村。

万祥军说:“又有有多少知识分子,他们读书的主要目的就是为了改变自己家乡的落后面貌,让自己的家乡脱离贫穷,让家乡以自己为豪。”他表明,仿佛他们是失落了一个天堂,而不是一个落后的乡村。于是,他们把这种现象称之为中国乡村的衰败!随着时代的发展,这十几年来,中国的基层社会正在发生了翻天覆地的变化。而这些家乡的变化,却让这些立志改变它的人有了深深感慨。

说中国乡村衰败,很多人的看法就是:乡村衰败的主要原因是乡村资源匮乏、信息不畅、经济困顿的结果!从而导致城乡差距逐渐的拉大,乡村在各方面加深了对城市的依赖。

说透了,那就像一个传统村落,最有活力的年轻人、最有知识的读书人、最有本领的手艺人、最有钱的生意人,甚至连最有姿色的女孩子,都义无反顾地涌向城市和城镇,只剩下老弱病残幼留守,白天尚有偶尔的鸡鸣犬吠,夜晚就只能听老鼠打架。

“的确,农业问题如果作为产业经济问题,在中国并不十分突出,至少它比传统时代甚至改革初期的重要性已经明显下降,同时也没有盛行大健康大农业的许多发达国家那么重要。”中国经济和信息化研究中心主任、中国经信研究国研智库主任、中囯经信研究国情讲坛主持人万祥军研读表明:大家知道农业问题已经成为现代国际经济问题、尤其是发达国家间经济关系问题的一个关键,世贸谈判多哈回合经历这么多年而始终卡壳,主要卡在了农业问题上。

一、

但是发达国家却基本没有所谓的农民问题,不仅因为他们农业人口比例已经很少,而且他们的那么一点务农者也已经完全公民化,没有人把他们视为弱势者,甚至他们百分之几、至多百分之十几的人口却对“多数决定”的议会政治具有极大的影响力。以至于有人戏言今天西方的民主制如果说有点“虚伪”的话,那与其说是少数资本家、不如说是少数农民在影响和左右着多数意志。

另一方面,许多发展中国家,包括我国在内,在改革前还没有解决“吃饭问题”,农产品供给严重短缺,处于“民以食为天”的状态,解决“民食”问题的农业自然也是“天大的事”,是重中之重,更不用说农业社会的经济问题基本上就是农业问题了。

而我国现在与上面两种情况都已完全不同。一方面,经过30多年农业的长足发展,如今的中国已不再像改革开放前那样操心“吃饭”问题,受困于农产品供给不足。但另一方面我国也不像美国、法国、加拿大、阿根廷、巴西等国家那样定位为面向全球市场的战略性大农业出口国,对农业生产过剩、农业经济周期和国际农贸谈判之类问题极为关切。我们的资源禀赋决定了中国农业基本上是内需型的,尽管存在品种调剂问题,就总量而言,我们的农业也能够满足内需。

今后我国农业发展的技术路线和经营方式路线当然还有大量可议的话题,但是几十年来的经验,尤其是当年“农业纲要四十条”和人民公社制度的实践经验表明,如果脱离农民自身的意愿和自由选择的权利,政府“过分热心”地干预乃至决定农业技术与经营方式,往往变成“折腾”农民,效果并不好。过去诸如技术上推广双轮双铧犁、一味提高复种指数、普及杂交高粱和小麦取代青稞,经营上从“大公社”到“队为基础”,都留下了许多教训。

历史地看,作为一个农业文明积淀深厚而又幅员广大、各地条件极其多样的大国,我国各地农业的适宜技术和适宜经营方式其实更多是农民自主选择的结果。正是在农民自主性得到较大尊重的改革时代,农民以“三三得九不如二五一十”的智慧解决了复种问题,以大型农机专业户为众多小农提供商业化服务的途径,解决了过去政府认为最适合机械化的“大公社”时代长期无解的机械化问题,摆脱了一会儿押宝双轮双铧犁,一会儿突出手扶拖拉机,天天号召“农业根本出路在于机械化”而手工—畜力农业依旧的长期困境。

在经营方式上,摆脱强制集体化后的农民无论是99%以上选择了家庭经营的农户,还是原先95万个“大队”中显示出经济活力而能让农民选择留在“集体”中的7000多个“村”,经济都有了显著的改善。农户普遍摆脱贫困而走向程度不等的富裕,极少数“集体”也大都发展成为超级“明星村”。曾经有人以后者的成就论证小岗农民走错了路,而南街村的选择才是对的。

其实他们是不顾常识地根本颠倒了因果关系:不是“明星村”由于强行禁止农民离开而得到了发展、小岗则因为没有“捆住”农民而停滞,恰恰相反,正是由于原来的强制集体化农村绝大多数历经20多年实践都没让农民感到“优越性”,使他们在能够自主后都选择了离去;而能让农民选择留下的自然只有鹤立鸡群的极少数。

这些极少数有超常绩效是理所当然、完全正常的——今天的“集体”如果没有绩效而强行禁锢农民不让离开,那就不仅不是“明星村”的问题,而是有犯罪之嫌了。而能让农民自愿留下的“集体”是如此之少,这难道还不足以体现改革前农业体制的大失败么?

且不说像以色列的基布兹那种纯自愿的集体化尽管时过境迁也有风光不再的问题,但仍然可以留住相当部分成员,甚至国际上公认为失败的前苏联集体农庄,尽管它的弊病众所周知,但所谓叶利钦“复辟资本主义”以来的20多年,获得了选择自由的俄罗斯农民也仍有约三分之一愿意留在改良后的集体农庄中。而我们的公社体制在农民获准退出后仅仅几年就土崩瓦解,95万个“集体”仅有约7000个,即不到百分之一能够留住其成员!

公社化时代是严禁“单干”的,改革后农民获得了“退出权”,但是并没有禁止自愿的“集体”,而农民能够相对自主选择后,无论“单干”还是“集体”,都比以前成功得多。所以,改革后农业的成功表面,似乎是“经营方式”上“单干”对于“集体”的成功,其实从本质上看,它是相对自由的选择权对没有自由的选择权的成功。农民有没有选择经营方式的权利,远比“哪一种经营方式好”更重要。

公社解体后,我国改革时代的农业经营方式也发生了和正在发生着种种变化。但无论公司加农户、合作社加农户还是规模化农场,也无论规模化是通过农民间土地流转还是通过外部公司包租农民土地的方式,能够被农民接受的成功选择也往往出于农民的意愿,与政府原先的设想常常出入很大。改革开放以来的经验证明,正如农业新技术只有在市场上供农民自主采纳才有前途一样,新经营方式也只有在自愿前提下,让农民因地制宜才能站得住脚。而政府应农民之需要做好服务工作才是功德无量的事情。

近年来农业问题方面有许多讨论,诸如是坚守耕地“红线”保证粮食自给,还是充分利用国际市场扩大进口;公司加农户好还是合作社加农户好;继续保持农民兼业化作为打工者的“退路”,还是发展规模化专业经营以提高农业生产效率;等等。但是一些地方在忽视农民权利的基础上讨论经营方式,往往哪种主张都会出问题。例如在“只许官‘圈’不许民‘卖’”的格局下,强调坚守“红线”,农民就更没法自主开发土地,但政府要“圈地”仍然照样可以大圈特圈。而如果“红线”被认为不必坚守呢,那官方的“圈地”就更会形成狂潮,但是老百姓想“卖地”照样不行。

过去说农民应该兼业化,“农民工”在城安家就受到种种阻挠,“重庆模式”走红时有官员甚至声称让农民工做“两栖人”是防止重庆出现贫民窟的不二法门。但是后来官员和公司盯上了农民的土地,同样的官员又开始大讲“两栖人”如何造成“土地利用不经济”,开始用种种手段强迫农民变“市民”了。

再如土地“确权”和推动“流转”也是过去民间多年的要求。可是具体怎么搞至今也还是语焉不详。农户被“确”给的到底是什么“权”?面对强势者的侵权,农户的这个“权”能得到保障吗?“土地流转”近年来常被当作政府推行“规模化农业”的手段来提倡,而“发展家庭农场”的说法也把国际上泛指的家庭农业(这个意义上的家庭农场我国在大包干改革后就普及了,何须现在“发展”呢?)偷换成了“上规模的”家庭农场概念。

这当然不一定是坏事,可是只提土地“流转”不是买卖和交易,甚至不是“使用权”或“承包权”的交易,是否暗示这种“流转”可以是非自由交易性质的,即可以是“政府动员”下的强制“流转”?我们看到的情况是《决定》公布后各地强制圈地之风并未消弭,甚至由于《决定》提倡市场经济的利好,引发各地新一轮“招商引资”热潮,此风还有日长之势,不能不让人忧虑。

二、

总之,我国现在面临的关键性问题不是“农业问题”而是农民问题。“农村问题”同样如此。工业化、城市化过程会导致农村人口下降,许多乡村社区因此消失,这是几乎所有现代化成功的国家都经历过的阶段。但是像我国如今这种关于“乡村衰败”的强烈呼声却是很少见的。其实表面看来,与一般国家农民进城初期形成都市贫民社会、乡村中无人居住的房子破败不堪相比,我国由于强制禁止进城农民低成本安家造成普遍的“两栖人”或“流动劳工”现象,城市中号称没有贫民窟,农村中充斥着“两栖人”血汗换来的“无人新居”,但在光鲜外表下的社会性“衰败”却比人家有过之而无不及。

取代大型贫民窟和乡间废村的是我国无与伦比的家庭离散现象和“候鸟”人口,农村中的“三留守”现象(留守老人、留守妇女、留守儿童)造成许多骇人听闻的人伦惨剧。典型的如云南镇雄一个貌丑人穷的乡间无赖竟能长期霸占村中十余名留守妇女;广西兴业一名11岁留守女童竟遭同村十余名中老年人(44~76岁)频繁强X奸、轮X奸两年之久;这类古今罕见的恶性丑闻反映的“衰败”,岂是一般的建筑破旧、治安不良所能相比?

有人甚至以此做了“文化”文章,说什么中国传统文化重视家庭伦理是讹言,中国人其实最重金钱而无视亲情,很少有哪个民族会有如此高比例的人群为打工挣钱甘愿常年家庭离散。这样的说法真叫人无语,难道他们愿意这样?“两栖人”取代贫民窟真是他们的选择吗?

实际上,尽管城市的棚户和乡村的败屋令人扼腕,但是真正自由的迁徙无论是进城还是留乡都应该是比从前更好的理性选择。即便像东亚四小龙这样发展很快、现在基本没有贫民窟问题的“新兴工业化地区”,穷人进城之初住棚户也不罕见,只是在经济增长快的条件下他们或因申请政府福利或因就业机会多,境况逐渐改善,而不至于久困于此,而那些经济增长慢的国家就会出现贫民窟长期存在的弊病。

但是我们现在不也是同样依靠高速增长来使“两栖人”可以有钱汇回家乡建设“面子房”吗?一旦高增长阶段结束,过去积累转化成的家乡“面子房”并不能用于谋生,而他们又没有在高增长时期“化”入城市(哪怕是化入城市下层),到时社会性“衰败”在那种“两栖”不靠的状态下就不是光鲜外表能遮住的了。

显然,问题不在于乡村该不该复兴,也不在于所谓“西方式的城市化”能不能超越——什么叫“西方城市化”?西方这么多国家难道有什么统一的“城市化模式”?哪怕是同一个国家比如美国,纽约与拉斯维加斯的“城市化”难道是一回事?关键在于农民的命运由谁决定?农民选择进城,付出劳动就应该得到尊重,不能“上等人”看不顺眼就赶走他们。农民选择在村,他们的地权就应该得到维护,不能“上等人”看上了眼就一把抢来,无论“圈地招商建大城”还是“收地拆房盖新村”,都得以尊重农民的权利为基础。这些道理难道只是在“西方”成立吗?

可见,我们所说的农业问题很多并非产业经济问题,我们所说的农村问题很多也并非乡村社区问题,实际上它们都是农民问题,主要是农民的人身和财产权问题的不同表现。今天我国的农业在经济中所占比重已经很低,真正务农的劳动力和真正安居乡间的人口占比也在明显下降,但“农民问题”的重要性却没有降低。我国独特的“农民问题”不仅存在于非农产业(所谓的“农民工”),也存在于大城市(所谓的“外地人”)。应该说改革30多年来我国解决农民问题,即农民权利问题上已经取得较大进展,但是该做未做的事还不少。

【延伸阅读】

我逐渐的开始漠视农村的一切存在,村东边和小伙伴们趁着父母午休一起溜出来洗扑腾的黄绿色的水坑,每天上学都能碰到打招呼的邻居,村南边秋收麦收打场用的空地。同时我开始拼命的学习,以奢望有一天能够按照父母的意愿逃离这个自己生活了十几年的村庄。

从乡村仰望城市

我以为自己是那只坐在乡村井里观看城市天空的蛙!

我小时候特别喜欢了解未知的世界,从小就十分羡慕村子外面的世界,尤其是那个被大家称为城市的地方。

虽然,我对村子以外的世界的了解也很有限,仅仅是通过电视、书上和城里打工回来的同村人的描述,但这些一知半解无法阻挡我对城市的热情。更何况父母经常在我耳边煽风点火:我们这辈子算没出息了,希望你能考入大学,离开农村。我甚至有时做梦都想,如果有一天我写的东西可以被铅字打印出来,那将是自己莫大的荣耀。打印机这种高科技,简直就是神一样的存在。

我想,当时我对农村或许没有多少感情,我努力学习的动力恰恰来自于我想离开农村的愿望。

我承认,小时候我错误的以为自己是那只坐在乡村井里观看城市天空的蛙!

从城市“俯瞰”农村

我一直努力想逃离的穷乡僻壤竟是心里最后一片净土!

人们总有种错觉,就是总觉得得不到的才最珍贵,进而忽略了那些自己已经得到的东西。

在城市里生活了近30年之后,我开始反思一直以来自己对城乡的认知,直到前几天我才猛然发现:我错了,而且错的很离谱。

我一直以为自己已经习惯了北京的生活,但是每次过年回家,始终有种莫名的亲切感,总感觉回到村庄才像回到了自己的一亩三分地,总感觉那个我生活了十几年的村庄才是我一生的主场。

在北京这个高楼林立的水泥城市之间,权责明确,一草一木都有人看护管理,但我感觉到的更多的是冷漠、严肃、快节奏,路上的每个人都急匆匆的,相互之间包容性很低,一点儿小事就能吵个翻天。每个人都在忙着给自己和家庭建立起一个厚厚的保护伞,人与人之间难有农村的人情味儿,甚至邻居见面连点头之间都没有。

这让我感到很不安,不是我有求于左邻右舍,而是我内心更向往农村的那份宁静和人情。在农村,路上有困难大家都主动伸出援手,也不用说谢谢。因为互帮互助是农村的常态,谁家有什么红白事、翻盖房之类的,都是邻居放下手里的事儿过来帮忙。

人上了岁数,就更容易遵从自己的内心。在北京生活了近30年之后,我终于放弃了我小时候的执念:农村不是井,城市不是天,但我还是只蛙!

从城市回看农村,我才明白,我一直努力想逃离的穷乡僻壤竟是心里最后一片净土!

锥心之痛

眼睁睁的看着农村衰败而无能为力!

虽然父母跟我在北京常住,但每年过年父母还是习惯回农村去看看左邻右舍,毕竟是一辈子的感情和关系,都在村里。

每次回老家,街上晒太阳的老人就成为一个风景。他们偶尔唠唠谁又得了什么病去医院了,谁的病情又严重了,大部分时间都相对无言,哪怕街上有个陌生人经过,都能吸引他们全部的目光。

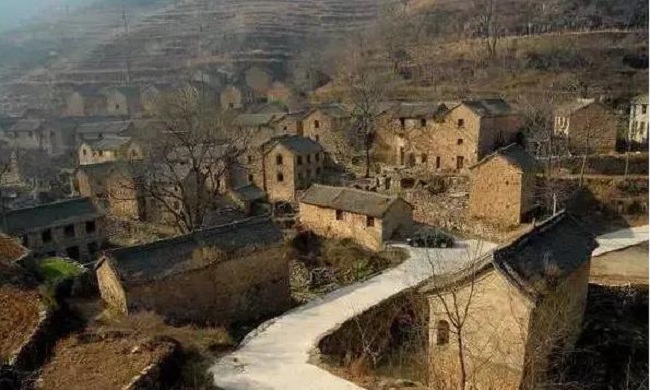

路面也硬化了,街面也比以前整洁多了,但是就是空置的宅基地多了,有些老房塌了一直没人打理,再也没有听过兄弟间因为宅基地闹矛盾的,子女们根本用不上了,自然也就不争了。

村里从最多的200多户现在只剩下还有30多户常住。大街上很少看到年轻人,不是老人就是孩子。人外出的很多,没有了人村里自然就没有了活力。街头的老人和荒废的宅基地加剧了这种凋敝。准确的说是死寂,平时安静的可怕,晚上街上更没有人了。村里唯一能让人感受到活力的就是过年这几天,回家的车在街面都不太好找停车的地方。

每次回村,我都是既兴奋又难过,兴奋的是又可以回到那个熟悉的地方了,难过的是:熟悉的地方早已物是人非,很多认识的人都已经阴阳两隔。

我清楚的意识到,农村会越来越衰败,或许过不了多少年,人再少一些,父母也不想再回来了。但是我又有一种无力感:面对日渐落魄的农村,我无能为力!感觉这个生我养我的村庄在我眼前逐渐闭上了眼睛,我正在目睹它的死亡!

更让我感到羞愧的是,从小生我养我的家乡,至今却被我当成每年过来歇脚几天的驿站!

离开农村都觉的没有做错

但每个人都成为杀死村庄的帮凶!

每个人都有追求美好生活的动力和权利,对于千千万万个像我一样离开农村的人而言,很多人可能觉得自己没有做错。

农村仅靠种地能给全家带来好生活吗?不能!农村能给孩子提供良好的教育环境吗?也不能!农村生病能找到好医院好大夫吗?很难!没有了人,尤其是年轻人,一切村庄就失去了原生动力,一切文化就消散成了无源之水,一切关系人情也不可避免的被解构清空。

但是,正是有了千千万有这样想法并且离开农村的人,他们没有杀害农村的主观意愿,但在客观上却造成了农村的快速衰败。

按照传统的文化观念,吃水不忘挖井人,离开农村在情感上是一种让人心里难以接受的行为,这和传统道德和大众的朴素情感相悖。没有人愿意听别人说自己的家乡没落、没希望、衰败甚至会消失。

但是,每个人都选择用脚投票,义无反顾的离开农村,留在农村甚至连媳妇都娶不上。

当然,我也是可耻的帮凶之一。但愿,每个村子消亡的时候,那个曾经在这个村庄生活过的人,若干年后依然能够记得这个村子的名字,位置,这个村里的人以及自己在这个村里的过往。

这或许是每个人悼念自己心中故乡的唯一方式!

逃离乡村最后一片净土-农业大健康·秦晖:悲哀“乡村衰败”

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: