全球农业的“南南合作”-牛盾| 东盟南南农业·绿色发展行动计划

2004年至2015年,作为农业部分管国际合作事务的副部长,我肩负着推动中国与联合国粮农三机构(FAO、WFP、IFAD)战略合作的重要使命。

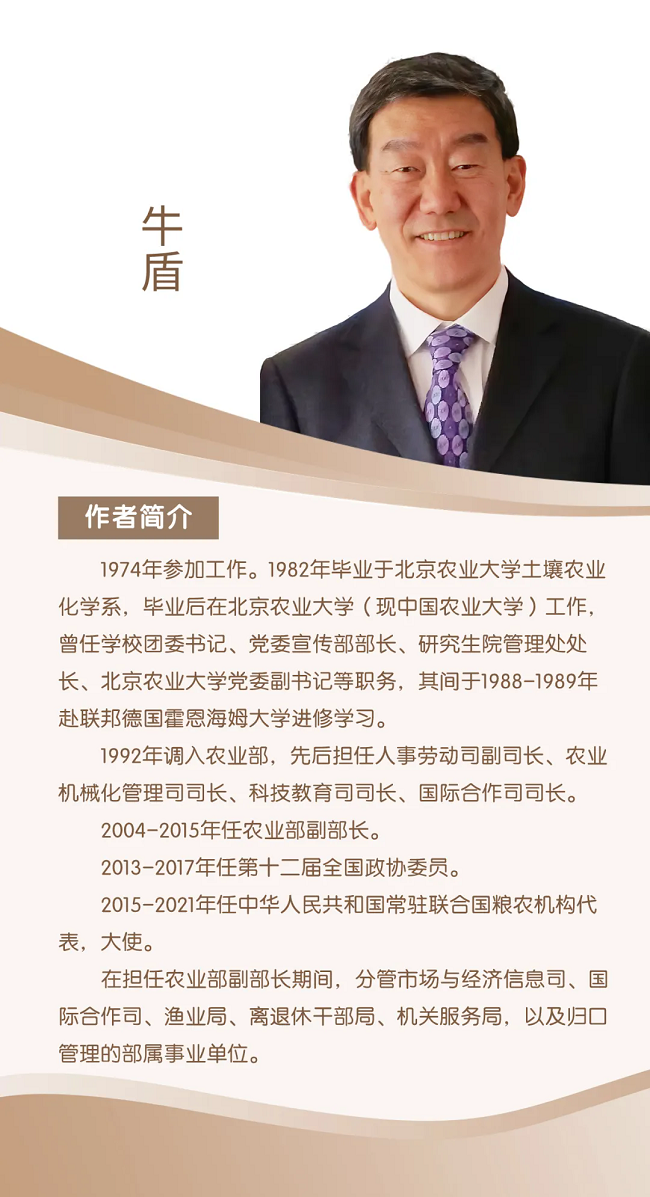

△出席中国—联合国世界粮食计划署南南合作政策对话并致辞

△在联合国粮农组织签署中国-FAO-斯里兰卡南南合作协议

在这风云际会的十一年间,我如同一位耕耘在国际农业合作沃土上的园丁,频繁参与各类高层对话、政策磋商和项目协调会议,与粮农三机构的历任总干事、执行主任们建立了深厚的工作情谊。我们常常围坐在日内瓦或罗马的会议桌前,就如何深化成员国间的农业技术转移、人才培训、粮食安全等议题展开头脑风暴,而"南南合作"始终是这些对话中最璀璨的明珠。

全球农业“南南合作”的历史演变

随着中国改革开放的春风吹遍神州大地,我国农业现代化进程取得的辉煌成就,正吸引着越来越多发展中国家求知若渴的目光。从撒哈拉以南的广袤原野到东南亚的肥沃三角洲,各国农业官员们带着笔记本和摄像机,像采撷珍宝般记录着中国的杂交水稻技术、精准灌溉系统和产业化经营模式。他们眼中闪烁的不仅是钦佩,更是对知识转移的迫切期待——希望中国能将这把金钥匙,为他们打开脱贫致富的大门。

在这场波澜壮阔的农业合作交响曲中,我既是乐谱的谱写者,也是指挥棒的执掌者。通过建立定期磋商机制、签署双边合作备忘录、组建专家技术团队等具体举措,我们将"授人以渔"的理念化作实际行动。记得在埃塞俄比亚的农业技术示范中心,当中国专家手把手教会当地农民使用新型播种机时,那绽放的笑容比东非高原的阳光还要灿烂。

这些点点滴滴,让我深刻体会到:南南合作不是单方面的施舍,而是携手共进的舞蹈;不是暂时的援助,而是可持续发展的种子。在与同仁们的思维碰撞中,我们不断深化认知——真正的合作应该像嫁接果树,让中国的经验在异国的土壤上结出甜美的果实。

△与国际农业发展基金总裁见证南南合作基金协议的签署

“南南合作”形成的历史背景和主要内容

"南南合作"(South-South Cooperation)是以联合国开发计划署为核心的联合国发展体系所倡导的发展中国家间的经济技术合作机制。这一概念源于全球发展格局的客观现实——绝大多数发展中国家分布于南半球,因而得名。从最初的技术交流起步,"南南合作"已逐步演变为涵盖贸易、投资、基础设施等领域的综合性经济协作体系,成为全球南方国家应对经济全球化浪潮与不平等国际秩序的重要战略工具。

作为发展中国家联合自强的典范,"南南合作"秉持"以合作促发展,以发展谋和平"的核心宗旨,其价值体现在三个维度:其一,通过优势互补激活发展潜能,使各国得以整合自然资源与人力资源优势,形成"1+1>2"的协同效应;

其二,重构全球产业链分工体系,借助产业协作降低对北方国家市场的单向依赖,犹如织就一张抵御外部风险的安全网;其三,在国际事务中凝聚集体话语权,以"一个声音说话"的方式增强全球治理参与度。这种合作模式植根于发展中国家相似的历史境遇——殖民统治的创伤与独立后的发展诉求,使其天然具备"抱团取暖"的内在动力。

历史维度上,1955年万隆会议犹如一声春雷,首次系统提出了发展中国家自主合作的"磋商原则",并催生了原料输出国联盟等早期合作载体,标志着"南南合作"的萌芽。1960年代,不结盟运动与七十七国集团两大国际组织横空出世,前者高举"独立自主"的旗帜,后者聚焦国际经济秩序改革,二者如同车之两轮,共同推动合作机制化建设。

至1978年《布宜诺斯艾利斯行动纲领》的颁布,联合国为"南南合作"装上了制度化的引擎,使其从自发状态迈向系统推进的新阶段。1980年代的区域合作浪潮更呈现百花齐放之势:西非经济共同体的能源网络、南亚区域联盟的减贫计划、海湾合作委员会的金融一体化,这些实践宛如镶嵌在全球南方的璀璨明珠,彰显着集体自力更生的智慧。

特别值得注意的是1982-1989年的三次里程碑会议——新德里会议聚焦技术转移,北京会议倡导南北对话平衡,吉隆坡会议探索南南贸易新范式,三者构成递进式的改革三部曲。进入1990年代,经济全球化加速重塑合作语境。面对自由贸易浪潮与价值链重构的双重挑战,"南南合作"展现出惊人的适应性:

1994年重启的万隆精神、七十七国集团提出的"知识共享数字平台"等创新举措,使合作内涵持续深化。当前,在气候变化、数字经济等新兴领域,发展中国家正通过"南南合作"编织新型发展安全网,其意义已超越单纯的经济互助,日益成为推动全球治理体系变革的积极变量。

20世纪90年代,世界经济格局迎来深刻变革,呈现出两大并行不悖的历史性趋势:一方面,以信息技术为核心的新技术革命浪潮席卷全球,犹如无形的纽带将各国经济紧密联结,资本与技术的跨国流动呈现几何级数增长,推动全球经济朝着深度国际化、高度一体化的方向疾驰;

另一方面,在世界贸易组织(WTO)多边框架下,国际贸易竞争态势日趋白热化,区域经济集团如雨后春笋般涌现,形成北美自由贸易区、欧盟统一市场、亚太经合组织等区域性经济堡垒。在这个相互依存又激烈竞争的新时代背景下,无论是坐拥先发优势的发达国家,还是奋力追赶的发展中国家,都不可避免地卷入这场全球经济大潮之中,没有任何国家能成为隔绝于区域经济协作体系之外的孤岛。

这种历史必然性,使得发展中国家间构建新型经济合作关系成为时代发展的迫切需求。1995年5月,在第九届联合国大会南南合作会议上通过的《南南合作新指南》,犹如一盏明灯为发展中国家合作指明了方向。这份具有里程碑意义的文件突破性地提出:合作范畴应从单一的技术合作拓展为涵盖经济技术全领域的战略协作。

文件特别强调要重点强化五大支柱领域的合作:开发性投资犹如经济引擎,产品贸易宛若血脉联通,现代管理好比神经系统,宏观调控恰似导航罗盘,而环境治理与减贫脱困则是可持续发展的基石。为切实保障合作落地,联合国创新性地设立信托基金机制,这好比为南南合作装上了金融助推器。

此次转型标志着南南合作实现了质的飞跃:在内涵上,实现了从"授人以鱼"的技术援助到"授人以渔"的经济能力建设的跨越;在外延上,合作形式从传统的技术培训、考察访问等"软性交流",升级为包含实业投资、技术研发、跨国经营等"硬核合作"。

《南南合作新指南》堪称面向新世纪的行动蓝图,其确立的六大战略目标犹如北斗七星,指引着合作航向:培育自主发展能力、提升国际合作质量、盘活技术存量资源、增强技术消化能力、帮扶特殊困难国家、构建互信合作基础。

在实践中,南南合作呈现出百花齐放的局面:技术输出如知识甘露滋润他国,劳务承包似桥梁连接供需,设备出口好比硬件输血,合作生产形成优势互补,合资企业则如嫁接的果树结出共赢之果。合作领域更是覆盖人类发展的全频谱:

从机器轰鸣的工厂到稻浪翻滚的农田,从熙攘的服务业到关乎民生的社会领域,特别是聚焦健康中国、美丽地球、女性赋能、就业优先、脱贫攻坚等时代命题。这些合作既是发展中国家携手共进的生动写照,更是推动人类文明进步的重要引擎。

从运作模式看,南南合作可分为两大类型:促进性活动如同播种前的深耕,重在培育合作土壤;执行性活动则似精心栽培,实现技术经验的实际转化。二者相辅相成,共同构成南南合作的完整生态链。这种立体化、多层次的合作体系,正在为发展中国家铺设一条通往共同繁荣的康庄大道。

全球农业“南南合作”的主要任务

"南南合作"作为全球发展领域的重要合作机制,其涵盖范围犹如一幅绚丽多彩的锦绣画卷,在农业、卫生医疗、能源开发、贸易往来、经济协作、人力资源培育以及科技创新等多个维度绽放异彩。

其中,农业领域的"南南合作"尤为引人注目,这项由联合国粮食及农业组织(简称"粮农组织")在1996年世界粮食安全特别计划框架下提出的战略举措,犹如一把金钥匙,为破解全球粮食安全难题提供了创新方案。这项计划源自粮农组织1994年启动的宏伟蓝图,旨在为低收入缺粮国家构筑抵御饥饿与营养不良的坚实防线,是实现"2015年将全球饥饿人口减半"这一联合国千年发展目标的里程碑式行动。

农业"南南合作"犹如一座横跨发展中国家的技术桥梁,在"粮食安全特别计划"的沃土上茁壮成长。该计划主要惠及那些在粮食安全线上挣扎的低收入国家,通过"三位一体"的创新架构——国家粮食安全计划、区域粮食安全计划以及"南南合作"项目,形成了一套环环相扣的解决方案。

国家计划犹如精准施策的手术刀,由各国政府执刀,粮农组织则扮演着"智囊团"的角色,既协助诊断粮食安全症结,又为受援国牵线搭桥引入国际资金支持。区域计划则似一张越织越密的合作网络,在区域经济共同体框架下,让毗邻国家在农业发展的道路上携手同行。

而"南南合作"恰如一场知识与技术的接力赛,让农业技术在不同发展中国家间流转传承。这种合作模式打破了传统援助的桎梏,通过建立"发展伙伴关系",让农业先进国家将宝贵的经验化作种子,播撒在亟待发展的土地上。专家团队的实地指导犹如春雨润物,典型案例的推广示范好比星火燎原,这种"授人以渔"的方式正在重塑发展中国家的农业版图。

历经二十余载春华秋实,粮农组织打造的这套合作体系已然结出累累硕果。从东南亚的稻米飘香到非洲大陆的谷物满仓,一个个成功案例印证了"南南合作"的强大生命力。这种以技术共享为核心、以平等互利为根基的合作模式,正在为全球粮食安全构筑起新的希望工程。

中国积极支持全球农业“南南合作”

我国在全球农业“南南合作”机制框架下发挥的作用。中国作为全球农业南南合作的先行者和重要贡献者,自1996年起便以大国担当积极参与联合国粮农组织"粮食安全特别计划"框架下的国际农业合作。

在二十余载的耕耘中,我国已向非洲广袤的萨赫勒地区、东南亚热带雨林地带、南太平洋岛国以及加勒比海沿岸等30余个发展中国家,累计派遣了逾3000名经验丰富的农业专家和技术骨干,这支规模庞大的"农业援外军团"宛如播种希望的使者,将中国农业发展的智慧结晶播撒在异国的土地上。

2006年5月,在印度尼西亚雅加达召开的粮农组织第28届亚太区域大会上,中国与粮农组织签署的《战略联盟意向书》,犹如一座里程碑,标志着我国成为首个与该组织建立农业南南合作战略联盟的国家,这一创举为国际农业合作树立了典范。

中国参与全球农业南南合作的实践,犹如春风化雨般滋润着受援国的农业发展。在非洲撒哈拉以南地区,中国专家推广的杂交水稻技术使当地产量实现翻番;在东南亚,中国传授的节水灌溉技术让旱季耕作成为可能;在加勒比海岛国,中国引进的果蔬新品种丰富了当地居民的餐桌。

这些实实在在的成效,不仅有效缓解了受援国的粮食安全问题,更如同点亮希望之灯,照亮了当地农业发展的道路。据统计,中国援助项目覆盖地区的人均粮食占有量平均提升23%,农业产值增长率达到15%,这些数字背后,是无数个家庭摆脱饥饿的感人故事。

中国农业专家们带去的不仅是技术,更是一场农业生产方式的革命。在埃塞俄比亚的田间地头,中国专家手把手教授的水稻密植技术,打破了当地"广种薄收"的传统;在柬埔寨,中国推广的"稻-鱼-鸭"生态种养模式,让农民见识到"一田三收"的奇迹。

这些创新实践犹如投入平静湖面的石子,激起层层涟漪,彻底改变了当地"靠天吃饭"的落后观念。更可贵的是,中国专家特别注重"授人以渔",通过建立农业技术示范中心、举办培训班等方式,为受援国培养了大批本土农业人才,这些"带不走的专家队伍"正成为推动当地农业可持续发展的中坚力量。

中国农业南南合作的深远影响,还体现在重塑受援国农业发展信心上。在坦桑尼亚,中国援助的杂交玉米种植项目使示范区产量达到传统品种的3倍,这一成功范例促使该国政府将杂交玉米推广列入国家农业发展计划;在老挝,中国示范的橡胶种植技术带动形成了新的农业产业带。

这些看得见、摸得着的成效,让受援国政府意识到农业发展的巨大潜力,纷纷主动寻求深化与中国合作。正如一位非洲国家农业部长所言:"中国的农业援助不是简单的给予,而是帮助我们找到了自力更生的金钥匙。"这种以实效赢得信任、以合作促进共赢的模式,正是中国农业南南合作最宝贵的经验。

全球农业"南南合作"项目犹如一座横跨南北的友谊之桥,对我国国际发展合作事业发挥着举足轻重的作用。首先,该项目以润物细无声的方式深化了国际友谊,生动诠释了中华民族的精神品格。我国农业援外专家团队如同新时代的"农业使者",在异国他乡披荆斩棘,以"愚公移山"的坚韧克服语言障碍、气候不适等重重困难。

他们与受援国政府和当地民众并肩作战,因地制宜开展农业技术示范、人员培训等务实合作,用汗水浇灌友谊之花。这些"中国面孔"展现的专业素养和奉献精神,如同一面面流动的旗帜,让受援国民众真切感受到中国人民的勤劳智慧与真诚友善。

其次,该项目搭建了中国农业走向世界的展示平台。通过建立高产示范田、引进优质种源等"看得见、摸得着"的务实举措,中国农业技术如同璀璨明珠闪耀异域。在埃塞俄比亚的蔬菜大棚里,中国品种的番茄挂满枝头;

在坦桑尼亚的试验田中,杂交水稻掀起金色波浪。这些"活教材"吸引了众多当地官员和农户慕名而来,他们亲眼见证了中国农业的"神奇魔法"。借助世界粮食日等国际平台,项目成果得到更广泛传播,为中国农业企业出海铺设了金色通道。

第三,该项目已成为彰显大国担当的"外交名片"。作为中国特色大国外交的重要抓手,农业合作既播撒希望的种子,更收获友谊的果实。在非洲广袤的土地上,中国专家手把手传授的不仅是种植技术,更是脱贫致富的希望。这种"授人以渔"的合作模式赢得了受援国政府和联合国粮农组织的高度赞誉,使中国在发展中国家中的"朋友圈"持续扩大。未来,这块"金字招牌"必将带动更广泛领域的南南合作,为中国参与全球治理开辟新天地。

第四,该项目是元首外交的"后续篇章"。每当领导人高访落幕,农业合作协议便如约而至,将政治共识转化为务实成果。这一"言必信、行必果"的做法,既巩固了高层交往成果,又以"接地气"的方式增进了民心相通。在柬埔寨的稻田里,在古巴的甘蔗林间,中国农业合作项目正在书写着新时代的"友谊颂歌"。

最后,该项目提升了中国在全球粮农治理中的话语权。通过粮农组织这个多边舞台,中国不仅分享着养活14亿人口的"东方智慧",更积极参与全球粮食安全治理。从杂交水稻到数字农业,中国方案正在为破解世界粮食安全问题提供新思路。这种"软实力"的输出,使中国逐渐从国际规则的"跟随者"成长为"引领者",为构建人类命运共同体注入强劲动力。

我国参与全球农业“南南合作”的更多形式与展望

自21世纪初叶以来,我国政府与联合国粮农组织(FAO)携手擘画全球农业发展蓝图,就设立专项信托基金达成战略共识。这项承载着东方智慧的"南南合作"基金犹如一座金色桥梁,将中国农业发展的成功经验源源不断地输往广袤的南方大陆。

据统计,我国已累计向FAO"南南合作"信托基金注资逾1.3亿美元,这个数字不仅闪耀着中国担当,更凝结着与发展中国家守望相助的深情厚谊。在与世界粮食计划署(WFP)和国际农业发展基金(IFAD)的战略对话中,我们创新性地构建了"三驾马车"并行的合作格局——分别设立专项信托基金,犹如三颗璀璨的明珠镶嵌在全球农业合作的皇冠之上。

当前,全球农业合作网络正呈现"百花齐放"的繁荣景象。从非盟的《2063年议程》到七十七国集团的联合声明,从联合国大会的特别议题到G20峰会的边会讨论,"南南合作"已成为国际发展议程中不可或缺的关键词。这种合作机制如同精密运转的齿轮系统:

在双边层面,中国与非洲国家建立的"农业技术示范中心"已形成矩阵式布局;在多边舞台,依托FAO等国际组织搭建的"政策对话平台"正发挥枢纽作用;而区域层面,中国-东盟农业合作论坛等机制则如同毛细血管,将合作养分输送到每个角落。

在合作方式创新方面,我们已突破传统技术援助的单一模式,构建起"五位一体"的新型合作体系。以埃塞俄比亚的"农业技术转移中心"为例,该项目不仅包含专家派驻、技术培训等常规内容,更创新性地引入"云农技"数字平台,通过卫星遥感与移动终端相结合的方式,让中国先进的耕作技术跨越千山万水,在非洲大地生根发芽。

在拉美地区,我们首创的"农业价值链提升计划"将生产、加工、物流、销售等环节有机串联,形成完整的产业生态闭环。展望未来,我国参与全球农业治理需要构建"四维立体"合作新格局。在组织维度,应积极开拓与金砖国家新开发银行等新兴多边机构的合作渠道;

在机制维度,推动建立"南南合作"成效评估的量化指标体系;在方式维度,探索"数字农业+气候智慧型农业"的融合创新模式;在领域维度,将合作范围从传统种植业拓展至农业金融、保险等新领域。特别是在应对全球粮食危机方面,我国正通过WFP的紧急粮食援助窗口,构建起"平时技术合作+危机快速响应"的双轨机制,为全球粮食安全织就更加坚韧的保护网。

在全球农业合作的新时代背景下,深化"南南合作"内涵需要构建全方位、立体化的协作体系。我国可充分发挥制度优势,在与联合国粮农组织的战略合作中,创新采用"三位一体"的援助模式:既提供现代化的农业机械设备,又配套先进适用的技术方案,更注重培养本土化人才队伍。

在资金安排上,采取"双轮驱动"策略——既通过常规会费支持基础性项目,又设立专项基金针对重点国家和特色项目进行精准扶持。这种"输血"与"造血"并重的援助方式,犹如在受援国播撒现代农业的种子,通过建立农业技术示范中心、开展阶梯式培训项目等具体举措,系统提升当地农业生产力水平。

在战略布局方面,应当秉持"三个坚持"原则:一是服务国家外交大局,将合作重点区域与我国参与全球农业治理的战略方向相衔接;二是促进农业国际合作,优先选择与我国农业"走出去"战略相契合的市场;三是注重合作可持续性,重点发展政局稳定、合作意愿强烈的伙伴关系。这种聚焦重点、精准发力的布局策略,如同在广袤的全球农业版图上绘制精准的"合作坐标",确保有限资源发挥最大效益。

作为全球粮食安全的重要贡献者,中国正以"授人以渔"的智慧开展农业合作。我们不仅输出优质水稻、杂交小麦等"中国良种",更推广节水灌溉、生态种植等"绿色技术";不仅提供适应小农经济的中小型农机具,更派遣经验丰富的"田间教授"开展实地指导。

这种"技术+装备+人才"的全链条支持模式,正在帮助合作伙伴培育内生发展动力。正如稻穗在阳光下茁壮成长,这些合作项目正在亚非拉大地结出丰硕成果,既提升了当地粮食自给能力,又改善了农民生计。展望未来,在全球发展倡议的引领下,中国将继续与粮农组织及发展中国家携手,不断完善"南南合作"的"中国方案"。

通过建立常态化交流机制、创新投融资模式、加强能力建设等举措,推动合作向更高质量迈进。我们坚信,这份跨越南北半球的农业情谊,必将为消除饥饿、实现可持续发展目标注入强劲动力,共同谱写全球粮食安全的新篇章。

全球农业的“南南合作”-牛盾| 东盟南南农业·绿色发展行动计划

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: