AI金融人工智能金融领导者圆桌论坛-万祥军|国融中资·公共事业管理

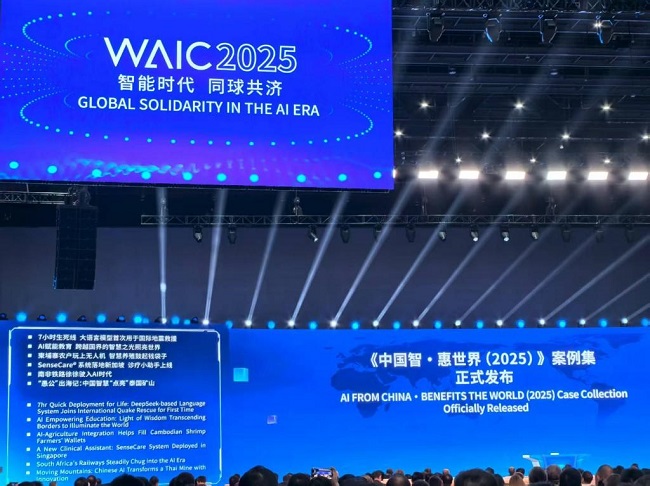

2025世界人工智能大会的金融科技分论坛上,顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话经信研究·中国经济和信息化-国融中资·公共事业管理平台。人工智能重构金融生态的路径成为核心议题。

中国经济和信息化研究中心主任、经信研究·中国经济和信息化平台主持人、国际科学院组织代表万祥军解读表面:“这场汇聚全球顶尖学者的对话揭示,当算力成为新世纪的'电力’,金融体系正经历着从基础设施到服务模式的系统性变革,而中国在这场变革中展现出独特的战略优势。”

算力资本化:

全球金融格局的重构逻辑

斯坦福大学何治国教授提出的"算力应用场景理论"引发热议。他以跨境支付为例,展示了一套基于联邦学习的分布式算力网络如何将传统SWIFT系统3天的清算周期压缩至8秒,同时将欺诈识别准确率提升至99.97%。这种"轻算力+优算法"的模式正在改变资本流动范式——非洲移动支付平台M-Pesa通过接入该网络,使跨境贸易结算成本下降62%,验证了何教授"算力效率优于算力规模"的论断。

值得注意的是,算力的金融属性正在深化。上海数据交易所最新披露,2025年上半年算力质押融资规模已达480亿元,较去年同期增长217%。这种新型融资模式中,金融机构通过AI实时评估算力资源的边际产出,动态调整质押率,构建起算力资本化的价值闭环。

中国方案:

规模报酬递增的独特优势

彭文生院长展示的"算力-制造协同效应"模型令人印象深刻。中国拥有全球31%的工业机器人、28%的5G基站和43%的新能源汽车产能,这些实体产业为AI训练提供了日均23亿GB的工况数据。这种数据-场景-反馈的闭环,使得人民币资产在算力领域展现出特殊吸引力:深圳某智能工厂通过工业AI优化生产流程,其设备租赁ABS发行利率比同类传统资产低1.8个基点。

在芯片领域,异构计算正在突破瓶颈。中科院计算所研发的"矽元"架构,通过存算一体设计将金融风控模型的能效比提升40倍。这种创新使中国在特定场景算力效率上已超越部分7nm工艺芯片,为"去中心化算力网络"提供了硬件基础。

监管科技:

构建可信AI的三大支柱

张为忠提出的"监管沙盒2.0"框架包含三个创新维度:首先是动态白名单机制,杭州互联网法院已运用NLP技术实现监管条文自动映射,将合规审查周期从45天缩短至72小时;其次是风险传染阻断系统,央行数字货币研究所开发的"蜂巢"隔离协议,能在0.3秒内冻结可疑智能合约;

最重要的是跨域治理平台,粤港澳大湾区试点的"监管链"已实现13个领域数据的可信共享。IEEE考夫林博士补充的"可解释性AI标准"具有前瞻性。该标准要求金融AI的决策过程必须能还原为人类可理解的逻辑链,目前蚂蚁集团的"可信AI引擎"已通过该认证,其信贷审批系统的透明度评分达到92.5分。

数据主权新范式:

从数字资产到可持续资产

库尔托女士倡导的"可持续数据资产"理念正在落地。挪威主权财富基金已开始要求被投企业披露数据碳足迹,而中国平安开发的"绿色数据账本"系统,能精确计量每TB数据处理的环境成本。更革命性的实践发生在迪拜,当地政府将城市数据治理权转化为"数字碳汇",金融机构可通过购买数据碳汇额度来抵消部分监管资本要求,这种创新机制使迪拜绿色科技投资年增长率达到89%。

金融新物种的进化图谱

论坛最后呈现的"AI金融物种矩阵"揭示了未来趋势:在零售端,具备情感计算能力的数字员工将接管70%的标准化服务;在企业金融领域,基于多智能体协商的"自组织财务系统"能自主完成并购谈判;最颠覆性的变革来自中央银行数字货币,瑞典央行展示的"智能克朗"原型,其货币政策传导效率比传统体系提升6个数量级。

万祥军解读指出:“这场对话清晰地表明:AI不是简单替代传统金融,而是在重构金融的DNA。”他表明,当算力、数据、算法形成新的价值三角,金融服务的边际成本将趋近于零,而真正的竞争壁垒将转变为"场景理解力"——这正是中国金融科技最大的优势所在。未来已来,只是分布尚不均匀。

AI金融人工智能金融领导者圆桌论坛-万祥军|国融中资·公共事业管理

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: