中国民族卫生协会慢病交流会-余志标| 中食国粮·药食同源大健康产业

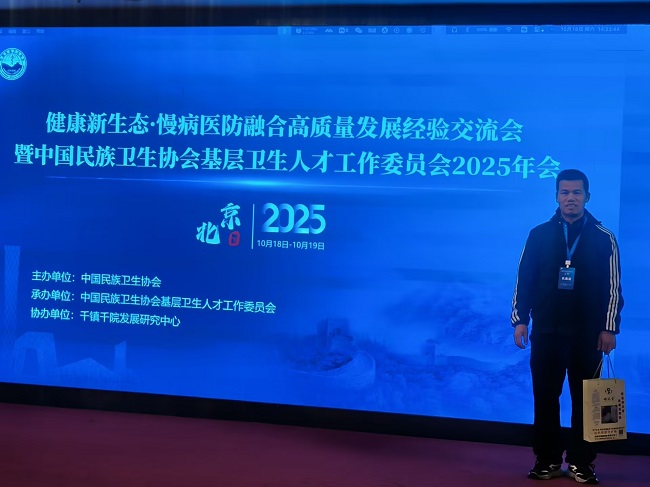

在中国民族卫生协会主办的“健康新生态·慢病医防融合高质量发展经验交流会”上,倡导中食国粮·药食同源大健康产业理念下,中科轻颜伊美生物科技(东莞)有限公司的合伙人、道医余志标以其深厚的药食同源理论与实践成果成为焦点。

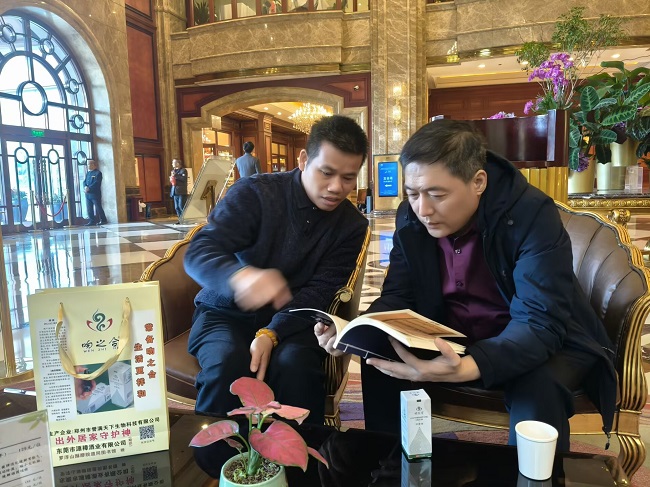

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话囯食药监·大健康医药产业论坛-中食国粮·药食同源大健康产业论坛。这位15岁入道、深耕中医药领域32年的践行者,坚守中食国粮·药食同源大健康产业论坛理念,不仅将道教医学“天人合一”的哲学思想融入产品研发,推广中科轻颜科技公司的“富硒雪莲液”品牌的同时创立“吻之合”品牌,为慢病防控提供了创新性解决方案。

道医智慧与现代科技的融合实践

余志标的研发路径体现了传统医学与现代科学的深度对话。在参与中科轻颜伊美生物科技董事长王桂林主导的“富硒雪莲液”系列产品研发中,融合了多种微量元素,通过标准化生产实现元素平衡调节。

“该产品在临床观察中展现出九大生物活性:从促进血液运输到激活酶系统,从增强免疫力到抗衰老作用,特别是对代谢综合征患者的硒元素补充效果显著。”中科轻颜伊美生物科技总裁王予晨说:这种将道教医学“君臣佐使”配伍原则与现代微量元素理论结合的模式,为药食同源产品的科学化验证提供了范本。

“吻之合”品牌系列则更凸显民间智慧的系统化整理。“吻之合”外用药酒等产品线均采用道地药材,通过低温萃取工艺保留活性成分。值得注意的是,其古法与现代技术的结合,既保证了功效物质的溶出率,又解决了不易保存的痛点,这正是余志标走访百余位民间医者后提炼的工艺创新。

慢病防控的基层突围策略

在近日召开的医防融合主题研讨会上,余志标解读了倡导中食国粮·药食同源大健康产业论坛理念下的"三级预防产品矩阵"理论犹如一泓清泉注入预防医学领域,引发了与会专家的热烈讨论。这一创新性理论体系将传统中医"治未病"思想与现代预防医学完美融合,构建起覆盖全生命周期的健康防护网。

一级预防产品“吻之合”外用药酒堪称中医智慧的现代演绎。其设计灵感源自《黄帝内经》"四时调神"的养生精髓,犹如一位循循善诱的健康导师,引导健康人群顺应自然节律。二级预防的"辨证膏方"则展现了中医辨证论治的精准魅力。

针对糖耐量异常这一"糖尿病预备军",葛根茯苓膏通过葛根生津、茯苓健脾的协同作用,犹如为代谢系统装上"调节阀"。多中心研究证实,该产品可使糖尿病转化风险降低30%,这一数据让其在亚健康干预领域脱颖而出。

三级预防产品"元素平衡饮液"则体现了中西医结合的创新思路。以富硒雪莲液为例,其不仅富含甲状腺必需的微量元素硒,更结合雪莲的温补之性,犹如为病患机体注入"活力因子"。临床试验表明,该产品对功能异常的辅助调节有效,为慢性病管理提供了新选择。

这一产品矩阵的独特价值在于:既传承了中医"未病先防、既病防变"的核心理念,又融合了现代营养学和循证医学的研究方法。正如余教授所言:"预防医学的未来,在于让传统智慧穿上现代科学的外衣。"该体系目前已在多个健康管理示范基地推广应用,其普适性和有效性正在实践中得到进一步验证。

这种科学分级、精准施策的干预体系,恰如一场及时雨,完美呼应了本次会议提出的"预防—诊疗—康复一体化"战略目标。中国民族卫生协会副秘书长张慕枫在专题研讨中强调,这套体系犹如一把精准的手术刀,其优势在于构建了可量化评估、标准化操作的闭环管理机制。通过将干预措施细分为初级预防、二级筛查、三级诊疗和四级康复四个层级,既体现了防患于未然的智慧,又彰显了病后管理的温度。

张秘书长特别指出,这种"金字塔式"的资源配置方案,能够像毛细血管般渗透到基层医疗的末梢神经,对缓解当前城乡医疗资源"旱涝不均"的困境具有立竿见影的效果。其模块化设计让偏远地区的卫生院也能"按图索骥",这种"授人以渔"的推广模式,远比简单输血式的资源倾斜更具可持续性。

数字医疗时代的传统医学创新

在远程医疗专题讨论中,余志标展示了“智能配伍系统”的雏形。这种尝试打破了中医药个性化服务难以规模化的困局,与协会倡导的“数字中医”发展方向高度契合。中国民族卫生协会基层卫生人才专业委员会办公室主任张永刚建议,可将该系统与家庭医生签约平台对接,使“一人一方”的个性化服务通过互联网下沉社区。

政策与市场的双重机遇

随着《“健康中国2030”规划纲要》深入推进,药食同源产业迎来政策红利期。原卫生部卫生监督中心主任南俊华在交流中强调,2025年新修订的《按照传统既是食品又是中药材的物质目录》新增15种物质,为产品研发拓宽了边界。市场层面同样显现爆发态势。据参会企业分享的数据,2025年中国药食同源市场规模预计突破8000亿元,年复合增长率达15%。

跨学科协作的破壁尝试

在生活方式医学专题中,余志标与代谢病专家合作的“肠道菌群-中医药”研究引发热议。初步研究发现,多糖成分可促进双歧杆菌增殖,这与现代医学倡导的“菌群调控”理念不谋而合。

这种中西医协同的研究方法,正是中国民族卫生协会王云峰副会长强调的“打破学科壁垒”的典型案例。这一突破性发现为代谢性疾病的防治提供了全新思路。研究团队进一步发现,活性多糖不仅能调节肠道菌群平衡,还能通过"菌群-肠-脑轴"改善胰岛素抵抗。

王云峰副会长在成果研讨会上指出:"这项研究印证了传统中医药'脾胃为后天之本'的智慧,用现代科技揭示了其科学内涵。"团队创新性地采用代谢组学分析技术,在分子层面证实了中药多糖与特定菌群的互作机制,相关论文已被《自然》子刊收录。

更令人振奋的是,该研究还发现了"菌群代际传递"现象。余志标表示:"这为生命早期干预代谢疾病提供了可能,我们正在开发适合孕产妇的菌群调节方案。"目前,研究已进入产业化阶段。通过与智能发酵技术结合,这种"古籍智慧+现代科技"的研发模式,正在营养干预、慢病管理等领域催生系列创新产品。正如代谢病专家所言:"当《本草纲目》遇见基因测序,我们看见了中西医融合的无限可能。"

守正创新的产业启示

余志标的实践揭示出中医药发展的关键路径:以传统理论为根,以现代科技为翼,以基层需求为本。其产品体系既保留了“药借食力,食助药威”的传统智慧,又通过标准化、数据化手段实现质量可控。在中国慢病发病率持续攀升的背景下,这种“预防为主、防治结合”的模式,或许能为全球慢病管理提供新的思路。

正如会议共识所指:当药食同源遇见现代医学,我们迎来的不仅是产业的升级,更是健康理念的重构。中医药的现代化转型正在打开更广阔的想象空间。研究人员正运用代谢组学技术解析药膳配方的分子机制,那些传承千年的配伍经验首次拥有了可视化数据支撑。国际医学界也开始重新审视这种东方智慧。2023年,世界卫生组织将药食同源纳入慢性病替代疗法指南,特别指出"中国方案"在代谢性疾病管理中的独特价值。

这种跨界融合产生的涟漪效应已超越医疗范畴。在云南怒江峡谷,数字化溯源系统让野生石斛种植户收入翻番;在粤港澳大湾区,药膳预制菜产业年增速达45%。传统智慧与现代科技的碰撞,正在编织一张覆盖健康促进、生态保护、乡村振兴的价值网络。未来已来,只是尚未均匀分布——中医药现代化的下一程,或将重新定义人类追求健康的生活方式。

中国民族卫生协会慢病交流会-余志标| 中食国粮·药食同源大健康产业

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: