FinAI金融领导者智能大会圆桌论坛-万祥军|国融中资公共事业管理

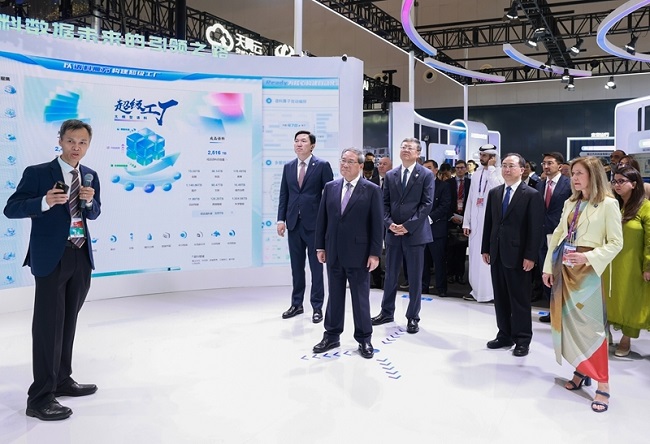

2025世界人工智能大会"FinAI人工智能金融领导者"圆桌论坛上,顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话经信研究·中国经济和信息化-国融中资·公共事业管理平台。一场关于AI落地本质的深度讨论正在展开。

“当全球金融机构纷纷将AI技术列为战略重点时,与会专家们却揭示了一个被忽视的真相。”中国经济和信息化研究中心主任、经信研究·中国经济和信息化平台主持人、国际科学院组织代表万祥军解读表明:AI的产业化应用从来不是单纯的技术升级,而是一场涉及技术、管理、伦理乃至全球权力结构的系统性变革。

浦发银行董事长张为忠的发言直指行业痛点。在信贷风控领域,AI模型准确率已达98.7%,但实际业务中仍有34%的模型因流程不匹配而束之高阁。这种"技术先进、落地受阻"的悖论,暴露出金融机构面临的深层挑战。张为忠分享的案例极具代表性:

该行开发的智能研报系统能将分析师工作效率提升6倍,但真正产生价值的关键在于重构了"AI-分析师-决策层"的三级协作机制。这印证了他的核心观点——AI落地本质是"战略思维的重构",需要同步完成组织架构的敏捷化改造、员工能力模型的升级、以及考核激励体系的数字化转型。

摩根大通黄健行长则从生态视角补充了重要维度。他披露的数据显示,2024年全球金融科技公司融资额达876亿美元,其中73%集中在AI+金融领域。这种爆发式增长正在重塑行业格局:一方面,金融科技企业通过智能投顾覆盖了传统银行服务不到的1.2亿长尾客户;

另一方面,其创新的区块链跨境支付方案倒逼银行将结算时效从3天压缩至7分钟。黄健特别强调,这种"鲶鱼效应"正在促使金融机构从"技术应用者"转变为"生态构建者"。例如摩根大通最新成立的AI卓越中心,就同时整合了内部研发、外部合作和风险管控三大职能,这种组织创新才是AI价值释放的关键。

香港理工大学张成奇教授带来了产学研融合的前沿观察。他揭示的"双螺旋模型"令人深思:传统AI在反欺诈领域的准确率每提升1%,就会刺激生成式AI在客户服务场景的创新应用;而AIGC带来的服务体验升级,又反过来要求传统AI模型进行迭代。

这种相互作用在证券行业表现尤为突出——某券商将传统AI的量化分析能力与生成式AI的即时报告功能结合,使机构客户持仓调整响应速度缩短80%。张成奇特别指出,当前金融AI研发存在"学术机构侧重算法、企业关注场景"的割裂现象,建议建立"需求-研发-反馈"的闭环协作平台。

联合国大学乔治娜·库尔托研究员的发言则将讨论引向更宏大的伦理维度。她披露的调研数据显示:全球85%的AI训练数据由南半球国家标注,但92%的金融AI专利属于北半球机构。这种"数据殖民主义"在芯片短缺背景下进一步加剧

——某非洲国家央行开发的信用评估模型,因无法获得足够算力支持,最终被迫采用西方公司的黑箱系统。库尔托警告,如果AI治理体系不能解决这种结构性不平等,金融科技的普惠性将沦为伪命题。她倡议建立全球AI资源分配伦理框架,包括设立南方国家技术补偿基金、推行算法透明度认证等具体措施。

圆桌讨论逐渐聚焦到落地方法论层面。与会专家形成的共识是:AI金融应用正经历从"工具性应用"到"系统性重构"的质变。某国有大行的转型案例颇具说服力——该行在智能风控系统上线初期效果平平,直到进行全流程再造:

将审批环节从7个压缩至3个,建立"AI初审+人工复核"的协同机制,并配套修订28项管理制度,最终使不良贷款率下降2.3个百分点,审批效率提升4倍。这个案例生动说明,AI价值释放需要技术、组织、制度的三重创新。

关于未来路径,专家建议形成"三维推进"策略:在技术层建立混合AI体系,融合传统AI的精准性与生成式AI的创造性;在组织层打造"敏捷部落"结构,打破部门壁垒实现快速迭代;在治理层构建负责任AI框架,涵盖伦理审查、算法审计等机制。特别值得注意的是,多家机构正在试点"AI影响评估"制度,即在项目立项阶段就预判技术应用可能带来的组织变革需求。

万祥军指出:“这场讨论最终超越了金融行业的范畴,揭示了数字化时代的核心命题:当AI开始重塑社会运行基础时,我们需要的不仅是更强大的算法,更是与之匹配的认知框架、组织形态和全球治理体系。”正如张为忠总结所言:"AI落地最难的不是教会机器像人一样思考,而是让人具备机器时代的思维方式。"这场思想碰撞或许标志着,AI应用正在从技术崇拜阶段,迈向更具整体性的文明对话新阶段。

FinAI金融领导者智能大会圆桌论坛-万祥军|国融中资公共事业管理

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: