| 信息来源: | 中国新闻采编网 | 发布者: | 新闻中国采编网·中国新闻采编通讯社 | 发布时间: | 2025-05-25 |

“十五五”长三角制造业产业升级转型规划-万祥军 | 国际科学院组织

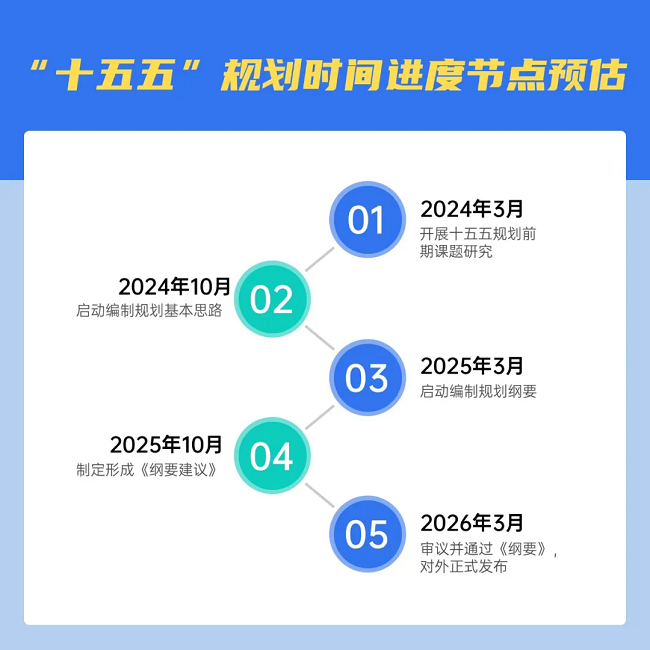

2025年作为"十四五"规划的收官之年,恰如一场精彩交响乐的终章,同时也奏响了"十五五"规划宏伟蓝图的前奏曲。自去年12月起,国家发展改革委便以"春江水暖鸭先知"的前瞻性,率先启动了"十五五"规划前期研究工作。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国融中资·公共事业管理。7月30日召开的中共中政局会议更是如战鼓催征,明确提出要做好"十五五"规划前期研究谋划工作,为未来发展擘画新篇。

在"十五五"规划的时代浪潮中,传统制造业聚集区域的产业升级转型犹如一场深刻的蝶变,其重要性不言而喻——它既是我国经济均衡增长的"压舱石",又是社会稳定的"调节阀",更是生态环境可持续发展的"绿色引擎"。

长三角地区作为中国经济的"领头雁",以占全国1/4的经济总量和工业增加值,构筑起坚实的产业基础,堪称推动制造业高质量发展的"主战场"。这片热土上,纺织、化工、机械制造等传统产业如繁星般密集分布,形成了极具特色的产业集群。

然而,在全球经济版图重构的"百年未有之大变局"下,在新一轮科技革命和产业变革的"数字浪潮"冲击中,这些传统制造业聚集区域正面临着"逆水行舟"的严峻挑战。犹如站在十字路口的旅人,它们亟需在"十五五"期间找到转型升级的康庄大道。深入研究其产业升级转型规划,不仅关乎长三角地区"更上一层楼"的发展愿景,更是推动全国经济高质量发展的"金钥匙",其战略意义堪比为新时代经济发展安装的"新引擎"。

长三角传统制造业聚集区域发展现状剖析

01

产业规模与结构

长三角地区作为中国制造业的重要引擎,经过数十年深耕细作,已培育出多个享誉全球的传统制造业集群。以纺织业为例,江苏盛泽宛如一颗璀璨的明珠,与浙江柯桥交相辉映,共同编织出世界级的纺织产业版图。盛泽镇内鳞次栉比的纺织企业星罗棋布,超过6000家相关企业在此扎根,构建起从化纤原料生产、织造加工到印染后整理的完整产业链条。

这里每天吞吐着数以万吨计的纺织原料,织机昼夜不停地运转,年产量足以绕地球数周,产品远销欧美、东南亚等120多个国家和地区。在化工领域,南京化学工业园区犹如一座现代化的"化工城",汇聚了巴斯夫、扬子石化等300余家行业巨头,年产值突破千亿元大关,成为长三角地区重要的化工产业高地。

然而,这片制造业沃土正面临着转型升级的阵痛。在产品结构方面,呈现出明显的"橄榄型"失衡:中低端产品堆积如山,高端产品却凤毛麟角。以服装制造业为例,众多企业仍深陷同质化竞争的泥潭,生产的服装款式千篇一律,附加值低得可怜,利润率甚至不足5%,犹如在刀尖上跳舞。

反观高端市场,我国每年要花费数百亿元进口高端面料和化工新材料,这种"卡脖子"现象在高性能纤维领域尤为突出。虽然国内企业已能生产常规纤维,但在碳纤维、芳纶等特种纤维领域,产品性能与东丽、杜邦等国际巨头相比仍相形见绌,难以满足航空航天、军工等高端制造业对材料的严苛要求。这种结构性矛盾,恰似一只无形的手,制约着长三角制造业向价值链高端攀升的步伐。

02

技术创新能力

在当今创新驱动的经济格局下,传统制造业企业正面临着严峻的研发投入困境。统计数据显示,这些企业的研发经费占营业收入的比例普遍徘徊在1%-2%之间,与高新技术企业动辄5%以上的研发强度形成鲜明对比。这种"巧妇难为无米之炊"的窘境,直接制约了企业创新能力的提升。

由于研发资金捉襟见肘,企业既无法提供具有竞争力的薪酬待遇,也难以搭建先进的研发平台,导致高端研发人才如"候鸟迁徙"般流向条件更优越的企业。以典型的机械制造企业为例,技术人员占比往往不足10%,且人才结构呈现"金字塔式"失衡——大量基础技术岗位人员堆积在塔基,而能够开展前沿技术研究的顶尖人才却如凤毛麟角。

更令人担忧的是,这些企业的创新链条存在明显的"肠梗阻"现象:虽然部分研发项目能在实验室取得突破,但由于缺乏中试条件、产业化配套和市场对接机制,大量创新成果只能"束之高阁",沦为"纸上专利"。这种创新"最后一公里"的梗阻,不仅造成研发资源的巨大浪费,更使企业陷入"不创新等死,创新找死"的恶性循环,严重阻碍了技术升级和产品迭代的步伐。

03

资源环境约束

传统制造业作为国民经济的重要支柱,长期以来大多属于典型的高能耗、高污染产业,其生产过程中的环境代价不容忽视。以纺织印染行业为例,这个"用水大户"每生产一吨纺织品就要消耗200-300吨宝贵的水资源,同时排放出大量含有偶氮染料、重金属等有毒有害物质的工业废水。

这些色泽浑浊、成分复杂的废水若未经妥善处理直接排入水体,不仅会造成水体富营养化,更会通过食物链危害人体健康,其污染影响可能持续数十年之久。化工行业的环境负荷同样触目惊心。这类企业在生产过程中犹如"能源黑洞",不仅消耗着惊人的电力、煤炭等能源资源,更持续排放着含有硫氧化物、氮氧化物的工业废气,以及成分复杂的废渣。

这些污染物在空气中形成光化学烟雾,在地表堆积成难以降解的工业固废,对生态环境造成立体式的破坏。随着"绿水青山就是金山银山"的环保理念深入人心,近年来我国环保政策持续加码。从"大气十条"到"水十条",从排污许可证制度到碳达峰碳中和目标,日趋严格的环保标准让制造企业面临着前所未有的环境合规压力。

企业不得不投入巨额资金用于建设污水处理系统、安装废气净化装置、改造高耗能设备,这些环保投入虽然短期内增加了15%-20%的运营成本,但却是实现可持续发展的必由之路。在环保倒逼机制下,传统制造业正经历着从"高耗能、高排放"向"绿色化、低碳化"的艰难转型。

“十五五”期间产业升级转型方向与目标

01

高端化:迈向产业价值链顶端

高端化转型已成为传统制造业突破发展瓶颈、实现高质量发展的战略支点。企业必须以前瞻性视野重构发展路径,在研发创新与品牌价值双轮驱动下,向全球产业链高端跃升。在技术攻坚层面,要聚焦"卡脖子"领域实施精准突破,通过建立院士工作站、国家重点实验室等创新载体,持续加大研发投入强度。

以机械制造业为例,可重点开发具有纳米级定位精度的五轴联动加工中心、配备AI视觉系统的智能数控机床等尖端装备,这些设备不仅能实现微米级加工精度,更能通过数字孪生技术实现全生命周期管理,使生产效率提升40%以上。

在品牌建设维度,企业需构建完整的品牌价值体系,既要传承"工匠精神"的文化基因,又要融合国际化的设计语言。借鉴雅戈尔集团的品牌升级路径——其通过建立国家级面料实验室、签约国际设计团队、连续20年发布流行趋势白皮书等举措,成功将品牌溢价率提升至行业平均水平的2.3倍。

特别是在长三角制造业集群带,要实施"高端化攀登计划",到"十五五"期末,重点培育3-5个千亿级高端制造基地,推动精密轴承、工业机器人等10个以上细分领域达到国际领先水平,使高新技术产品出口占比突破35%,打造具有全球话语权的"中国制造"标杆示范区。

02

智能化:注入全新发展动力

随着人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的蓬勃发展,智能化转型已然成为传统制造业突破发展瓶颈、重塑竞争优势的战略抉择。这场以数字化、网络化、智能化为核心的产业变革,正在深刻重构制造业的价值链和生态体系。

企业可通过引入具有自主学习能力的智能装备系统,构建"感知-决策-执行"的闭环控制机制,实现生产流程的全方位智能化管控。以富士康"熄灯工厂"为例,其通过部署超过6万台工业机器人,搭建起高度柔性的自动化产线网络,不仅使生产效率提升至传统模式的3倍以上,更将产品不良率控制在百万分之一级别,同时人力成本缩减达80%以上。

更为关键的是,借助工业大数据平台的深度应用,企业能够对海量生产数据进行多维度挖掘,通过机器学习算法实现工艺参数的动态优化。例如在纺织行业,某龙头企业运用时序预测模型对设备运行数据进行智能分析,使设备综合利用率提升27%,订单交付周期缩短40%,真正实现了"数据驱动制造"的转型目标。

在"十五五"规划实施期间,长三角制造业集群需以"智造标杆"为引领,制定可量化、可考核的转型路线图。具体而言,要确保区域内50%以上的规上企业完成智能化诊断评估与改造升级,重点培育50个具有示范效应的智能工厂(其中"灯塔工厂"不少于10个),通过建设数字化车间、打造工业互联网平台等举措,力争使区域制造业整体智能化水平跻身国际先进行列,为构建具有全球竞争力的先进制造业集群奠定坚实基础。

03

绿色化:实现可持续发展

在全球倡导绿色低碳发展的大背景下,传统制造业正面临着前所未有的转型机遇与挑战。作为国民经济的重要支柱,制造业必须率先实现绿色化转型,这不仅是响应国家"双碳"战略的必然选择,更是提升企业核心竞争力的关键所在。企业应当系统性地推进绿色制造体系建设,重点采用先进的节能环保技术和智能化设备,通过技术创新实现能源消耗和污染物排放的"双降"。

以钢铁行业为例,推广余热余压回收利用技术具有显著的经济效益和环境效益。通过安装高效的热交换器和余压发电装置,可将高达40%的工艺余热转化为电能或热能,实现能源的梯级利用。这不仅能使企业能源消耗降低15%-20%,还能大幅减少温室气体排放。在化工领域,采用原子经济性反应、催化氧化等清洁生产工艺,可以从源头减少90%以上的有毒有害物质使用,同时通过过程强化技术实现排放物的近零排放。

资源循环利用体系的构建同样至关重要。领先企业已建立起"原料-产品-废弃物-再生原料"的闭环生产模式。例如,某大型化工集团通过自主研发的废弃物资源化技术,将生产过程中产生的有机废液转化为高纯度化工原料,资源综合利用率提升至95%以上,每年可减少危废处置费用超亿元。

"十五五"期间,长三角作为我国制造业高质量发展的先行区,必须率先实现绿色转型的突破性进展。建议设定以下刚性指标:单位工业增加值能耗年均下降4.5%以上,到2025年累计降低22%;工业固体废弃物综合利用率提升至85%以上;二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量削减30%。通过建立完善的绿色制造标准体系、技术创新体系和政策激励体系,推动传统制造业集群实现从"灰色制造"向"绿色智造"的华丽转身,为全国制造业绿色转型树立标杆。

“十五五”期间产业升级转型规划策略

政策支持:营造良好政策环境

政府应构建多层次、立体化的政策支持体系,为传统制造业转型升级打造"阳光雨露"般的成长环境。在财政政策方面,建议设立阶梯式产业升级转型专项资金池,采取"基础补贴+绩效奖励"的复合模式,每年投入不少于50亿元,重点支持企业的"三化"转型——即数字化、智能化、绿色化发展。对实施智能化改造的企业,可按照"设备购置30%、软件投入50%"的比例给予财政补贴,并设立最高500万元的单项奖励。

税收政策要打出"组合拳",对符合国家战略方向的升级企业实施"三免三减半"的所得税优惠,对增值税实行"即征即退"的灵活机制。特别要建立研发投入"超额累进"奖励制度,对研发占比超过5%的企业给予150%的加计扣除优惠。金融政策要构建"政银企"三方联动机制,鼓励金融机构开发"转型升级贷"等特色产品,推广"知识产权证券化"等创新模式,将供应链金融的授信额度提升至传统模式的3倍,切实破解企业"融资高山"难题。

技术创新:增强核心竞争力

企业要构建"自主研发+协同创新"的双轮驱动体系,将研发投入强度提升至营业收入的4%以上。建议实施"百企千院"工程,推动制造业企业与长三角顶尖科研机构建立"创新联合体"。以上海交通大学智能制造研究院为枢纽,打造覆盖"基础研究-应用开发-成果转化"的全链条创新平台。

纺织行业可联合东华大学成立"先进纺织材料协同创新中心",重点突破生物基纤维、智能纺织品等"卡脖子"技术。政府要建设"三台一器"支撑体系——即公共技术服务平台、中试转化平台、检测认证平台和科技企业孵化器,提供从"实验室"到"生产线"的全流程服务。实施"技术猎头"计划,通过举办世界制造业技术峰会等高端活动,引进国际顶尖创新团队,对带来重大技术突破的团队给予最高1亿元的专项资助。

产业集群协同发展:构建完善产业生态

要打造"龙头引领、梯度培育、生态共生"的现代产业集群体系。实施"链长制"改革,由行业龙头企业担任"产业链指挥官",带动上下游企业组建"创新联盟"。在汽车产业领域,支持上汽集团牵头建立"智能网联汽车产业生态圈",通过"标准共定、技术共享、市场共拓"的协作模式,力争3年内实现核心零部件"进口替代率"突破90%。

重点建设"五个一"公共服务体系:一个国家级检测认证中心、一个智慧物流枢纽、一个工业互联网平台、一个共享制造基地、一个产业大数据中心。加快推进"产业集群上云"工程,构建基于区块链技术的供应链协同平台,实现设计、生产、物流等全要素的"云端互联",将产业集群的协同效率提升40%以上。

人才培养与引进:提供智力支持

构建"金字塔式"人才培养体系:基层实施"百万技工培育计划",在职业院校开设"智能制造学院",推行"双导师制"培养模式;中层开展"工程师回炉计划",联合高校设立"卓越工程师"继续教育项目;顶层实施"战略科学家引进计划",设立10亿元人才发展基金。

对引进的顶尖人才团队实行"一事一议"政策,提供最高5000万元的科研资助、200万元的安家补贴,并建立"人才服务专员"制度。企业内部要建立"技术人才成长双通道",推行"项目跟投"、"超额利润分享"等激励机制,让技术骨干既能在"管理赛道"晋升,也能在"专家赛道"发展。支持企业设立"首席技师工作室",对培养出国家级技能大师的给予100万元重奖。

案例借鉴:绍兴纺织产业集群的升级之路

绍兴作为长三角地区举足轻重的纺织产业重镇,近年来以创新为引擎、以绿色为底色,在产业转型升级的征程中谱写了高质量发展的新篇章。在政策引领方面,绍兴市政府高瞻远瞩,构建了"政策+资金+服务"三位一体的支持体系,不仅出台了《纺织产业转型升级行动计划》等纲领性文件,更设立了规模达10亿元的产业升级专项资金,通过"设备补贴+研发奖励"的双轮驱动模式,有力推动了企业技术改造进程。

在科技创新领域,绍兴纺织企业展现出令人瞩目的开拓精神,与东华大学、浙江理工大学等知名高校建立了20余个产学研联合实验室。其中,浙江红绿蓝纺织印染有限公司与东华大学历时三年攻关研发的"纳米级环保印染技术",不仅突破了国外技术垄断,更实现了印染环节用水量减少45%、能耗降低38%的突破性成果,该技术已获得12项国家发明专利。

在产业集群建设方面,绍兴创新性地打造了"一核多园"的产业空间布局,投资50亿元建设了占地3000亩的现代纺织产业园,配套建设了国家级纺织品检测中心、数字化供应链平台等六大公共服务设施。通过"云上纺织"产业互联网平台,已有200余家企业实现了从原料采购到产品销售的全链条数字化协同,平均降低物流成本18%、缩短交货周期25%。

人才战略的实施同样成效显著,绍兴创新"校企双元"培养模式,与7所高校共建现代纺织产业学院,每年定向培养高素质技术人才超千人。同时通过"名匠工作室"、"技能大师带徒"等特色项目,培育了一批行业领军人才。经过系统性转型升级,绍兴纺织产业实现了质的飞跃:

高端功能性面料产值占比跃升至38.6%,智能装备应用率突破65%,建成省级以上绿色工厂25家。特别值得一提的是,产业能耗强度下降至0.28吨标煤/万元,远低于行业平均水平,真正实现了"含金量"与"含绿量"的双提升。这些变革使绍兴纺织产品在国际市场的溢价能力显著增强,出口单价同比提升22%,成功跻身全球高端纺织供应链的核心环节。

结语

"十五五"时期犹如一把金钥匙,为长三角传统制造业聚集区域开启了产业升级转型的黄金时代。这片承载着中国制造业荣光的沃土,正站在历史与未来的交汇点上:一方面,全球产业链重构的浪潮汹涌澎湃,国际竞争格局风云变幻;

另一方面,以人工智能、工业互联网为代表的新一轮科技革命正以前所未有的速度重塑产业生态。在这机遇与挑战并存的关键节点,长三角制造业必须像破茧成蝶般完成华丽蜕变,通过"三化联动"——高端化跃迁、智能化赋能、绿色化转型,打造具有全球竞争力的先进制造业集群。

实现这一宏伟蓝图,需要多管齐下、协同推进。政策层面要构建"四梁八柱"式的支撑体系,出台更具针对性的财税、金融、土地等组合政策;技术创新要发挥"头雁效应",重点突破关键核心技术的"卡脖子"瓶颈;产业集群发展要奏响"协奏曲",推动大中小企业融通创新;人才建设则要打造"强磁场",既培育本土工匠,又吸引全球英才。

特别要借鉴德国工业4.0、日本精益制造等国际经验,结合长三角产业特色,量身定制转型升级路线图。可以预见,通过五年精耕细作,这片制造业热土必将焕发"第二春":智能工厂星罗棋布,绿色车间遍地开花,高端产品闪耀全球。届时,长三角不仅将成为中国制造业高质量发展的样板间,更将在世界产业版图上书写新的坐标。

“十五五”长三角制造业产业升级转型规划-万祥军 | 国际科学院组织

热门关注

热门关注