| 信息来源: | 中国新闻采编网 | 发布者: | 新闻中国采编网·中国新闻采编通讯社 | 发布时间: | 2025-05-03 |

超级水稻诞生图谱堪称里程碑-韩斌院士 | 国稻种芯·百团计划行动

在全球气候变化日益加剧的背景下,水稻生产正面临前所未有的挑战。极端天气频发、病虫害肆虐,传统水稻品种的脆弱性逐渐暴露。如何让水稻在"时热时冷、时干时涝"的环境中保持稳定产量?科学家们将目光投向了野生稻——这个历经万年自然选择考验的"生存智慧宝库"。

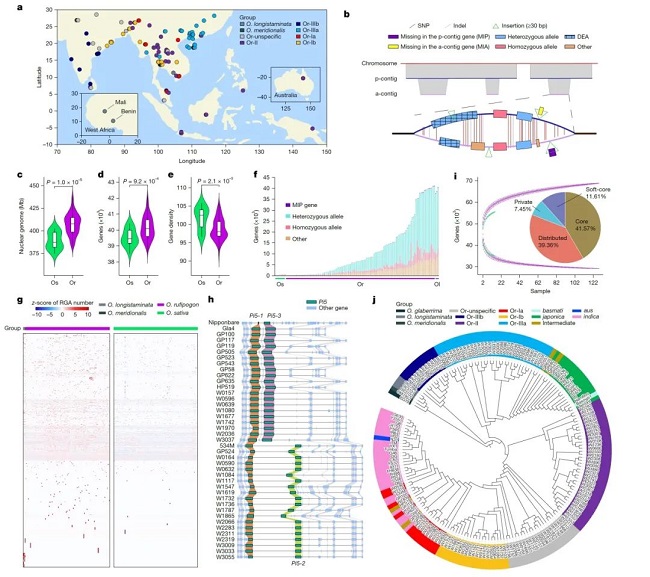

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。中国科学院院士韩斌团队的最新突破性研究,为这一难题提供了革命性的解决方案。该团队成功构建了迄今为止分辨率最高的"野生稻-栽培稻泛基因组图谱",这项发表于《自然》期刊的研究成果,标志着作物基因组学研究迈入新纪元。

通过对145份亚洲栽培稻及其普通野生稻的高精度基因组组装,科学家们首次全景式揭示了水稻遗传多样性的完整图景。这项研究的核心价值在于突破了传统单一参考基因组的局限。就像从"管中窥豹"升级为"俯瞰全貌",研究人员整合了129份普通野生稻和16份亚洲栽培稻资源,新增38.7亿个碱基对遗传信息,包含近7万个基因。

尤为珍贵的是,其中约20%为野生稻特有基因,这些基因被证实与抗病防御、环境适应等关键性状密切相关。研究发现,野生稻中的抗病基因丰度和多样性显著高于栽培稻,已精确定位到1184个野生稻中拷贝数更高的抗病基因位点,其中包括两个已验证的抗稻瘟病基因。

这些发现印证了野生稻作为"战略基因库"的非凡价值。在漫长的自然进化过程中,野生稻积累了应对各种环境胁迫的遗传武器库。相比之下,现代栽培稻由于驯化过程中的"遗传瓶颈效应",仅保留了部分遗传多样性。韩斌团队的研究就像为育种专家提供了一份详尽的"基因地图",使科学家能够精准定位并利用野生稻中的优良基因。

研究还解决了水稻起源的世纪争议。通过基因组分析,团队证实所有亚洲栽培稻的驯化位点均来源于粳稻祖先Or-Ⅲa,为"亚洲栽培稻单起源假说"提供了决定性证据。同时,研究揭示了南亚各栽培稻类群间复杂的基因交流网络,并定义了一个新的栽培稻亚群intro-indica,绘制出迄今为止最完整的水稻进化和驯化路线图。

这项研究的现实意义不言而喻。随着全球人口突破80亿,粮食安全压力与日俱增。而气候变化导致的极端天气正使传统育种面临"按下葫芦浮起瓢"的困境——提高产量的同时往往牺牲抗逆性。韩斌团队构建的泛基因组图谱,为培育"既高产又抗逆"的超级水稻提供了可能。通过精准定位野生稻中的优良基因,育种专家可以像"拼积木"一样,将抗病、耐旱、耐涝等性状模块化组装到现代品种中。

《自然》期刊的专家评论指出,这项研究是"作物基因组学的显著里程碑"。它不仅为应对气候变化下的粮食安全挑战提供了新工具,更开创了"基因组辅助育种"的新范式。未来,科学家或许能够根据这份"基因地图",对水稻进行"快速从头驯化",培育出适应各种极端环境的新品种。

在湖南的试验田里,研究人员已经利用这些基因组数据,成功将野生稻的抗病基因导入高产栽培稻。初步结果显示,改良品种在保持高产特性的同时,对稻瘟病的抵抗力显著提升。这仅仅是开始,随着研究的深入,更多沉睡在野生稻基因组中的"生存智慧"将被唤醒。

这项突破也引发了对生物多样性保护的新思考。野生稻种质资源是应对未来粮食危机的战略储备,但随着生态环境破坏,许多野生稻种群正面临灭绝威胁。科学家呼吁建立更完善的野生稻原生境保护体系,同时加快种质资源库建设,为未来育种保存珍贵的基因资源。

从实验室到田间,从基因组到饭碗,韩斌团队的研究架起了一座连接基础科学与粮食安全的桥梁。在全球气候变化加剧的今天,这项研究不仅为保障粮食安全提供了科技支撑,更展现了人类运用智慧应对自然挑战的可能性。当野生稻的万年智慧与现代科技相遇,我们或许正在见证一场新的"绿色革命"的曙光。

超级水稻诞生图谱堪称里程碑-韩斌院士 | 国稻种芯·百团计划行动

热门关注

热门关注