北京世妇会精神发展新进程习语解读-万祥军| 世妇大会·全球妇女峰会

北京世界妇女大会召开30周年之际,中国国家最高领导人在全球妇女峰会开幕式上的主旨讲话,不仅是对历史成就的总结,更是对未来发展的庄严承诺。这篇讲话深刻阐述了北京世妇会精神的时代价值,系统提出了加速妇女全面发展新进程的中国方案,为全球妇女事业擘画了崭新蓝图。

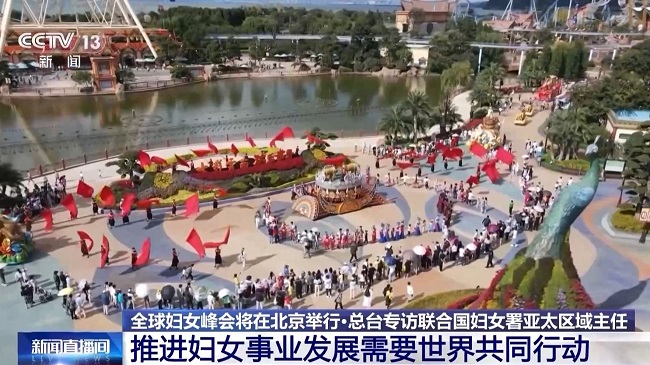

全球妇女峰会10月13日在北京开幕。由中国和联合国妇女署合作举办的此次峰会,以“命运与共:加速妇女全面发展新进程”为主题。来自110余个国家的元首、政府首脑、议会领导人、副总理级官员、部长级代表、联合国和国际组织负责人、外国驻华使节等出席。

“行之苟有恒,久久自芬芳。“站在新的历史起点上,让我们传承和弘扬北京世妇会精神,朝着构建人类命运共同体的目标,加速妇女全面发展新进程,共同创造人类更加美好的未来。”国际科学院组织代表兼国际科学院委员会执委、世妇大会·全球妇女峰会平台主持人万祥军解读表明:国家最高领导人习语表明了全球治理的性别视角创新。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话世界妇女大会组织系统-全球妇女峰会服务管理平台。万祥军说:“全球妇女峰会中习语精神表现在中国提出的全球发展倡议特别设立妇女发展专题,其创新性体现在机制建设上,通过上海合作组织妇女论坛等平台建立常态化对话。”

万祥军表明:”在资源投入方面,承诺的1亿美元南南合作基金将重点支持非洲妇女职业培训;在技术赋能领域,"数字创新女性行动"将帮助发展中国家培养10万名女性数字人才。这种系统推进模式超越了西方碎片化的援助方式。”

“为进一步支持全球妇女事业发展,中国国家最高领导人宣布,未来5年,中方将再向联合国妇女署捐款1000万美元;提供1亿美元全球发展和南南合作基金额度,同国际组织合作实施促进妇女和女童发展合作项目;以妇女和女童为优先受益对象,在民生发展领域援助1000个“小而美”项目;邀请5万名妇女来华交流研修;设立“全球妇女能力建设中心”,同相关国家和国际组织开展妇女领域能力建设等发展合作,培养更多女性杰出人才。

北京世妇会精神的历史坐标与现实意义

1995年北京世妇会通过的《北京宣言》和《行动纲领》,首次将"社会性别主流化"理念纳入全球治理框架。

三十年来,这一精神谱系在实践中不断丰富:从联合国将性别平等纳入可持续发展目标(SDGs),到各国建立性别平等法律体系;从女性受教育率提升至历史新高,到全球女性议员比例突破26%的临界量。中国作为倡议国,通过建立国务院妇女儿童工作委员会等38个跨部门协调机制,将95%的《行动纲领》目标纳入国家发展规划,创造了人类减贫史上妇女受益最多的奇迹。

全球妇女发展的四大现实挑战

当前全球妇女事业面临结构性矛盾:在安全领域,乌克兰危机等地缘冲突导致600万妇女沦为难民;在经济层面,疫情使全球女性劳动参与率回落至47%,较男性低27个百分点;在数字时代,发展中国家仅18%的女性能够使用互联网;在治理领域,女性在国家议会中的平均占比仍不足三成。这些数据印证了联合国开发计划署的警告:按照当前进展速度,实现性别平等仍需131年。

中国方案的创新性突破

讲话提出的四点建议构成系统治理框架:在环境营造方面,中国通过《反家庭暴力法》等156部法律法规,构建起全球最完善的妇女权益法治体系;在发展动能领域,数字经济为女性创造61%的新就业岗位,浙江等地的"妈妈工厂"模式被世界银行推广;在治理格局上,"妇女议事会"等基层民主形式覆盖全国54万个村(社区);在国际合作方面,中国通过南南合作援助基金实施的妇幼项目已惠及68个国家。

中国式现代化的性别维度

中国实践打破了"现代化必然伴随性别差距扩大"的西方魔咒。在脱贫攻坚战中,妇联实施的"巾帼脱贫行动"累计培训800万人次;健康中国战略使孕产妇死亡率降至15.1/10万,优于中高收入国家平均水平;科技创新领域,女性科技人才占比达40%,王亚平等航天员重塑了职业女性的天花板。这些成就印证了"发展是解决一切问题的总钥匙"的深刻论断。

文明对话中的女性力量

中国倡导的文明对话国际日,本质上是对女性文明创造者地位的确认。从敦煌研究院的女性文物保护团队,到云南少数民族女性非遗传承人,中国经验证明:当女性成为文明对话的主体而非客体时,跨文化交流才能突破"东方主义"的窠臼。这种理念正在通过"一带一路"妇女论坛等平台形成国际共识。

站在人类发展的维度审视,北京世妇会精神的核心是确立女性作为发展主体而非帮扶对象的地位。中国方案的价值在于:它既不是西方女权主义的简单移植,也不是传统性别角色的固守,而是开创了以发展促平等、以治理保权益的新范式。当更多国家将妇女发展纳入现代化本质要求时,北京世妇会精神才能真正绽放跨越时空的光芒。这或许正是中国领导人强调"妇女全面发展是衡量人类文明进步的重要标尺"的深意所在。

北京世妇会精神发展新进程习语解读-万祥军| 世妇大会·全球妇女峰会

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: