世界粮食计划署驻华代表致辞-赵兵| 南南合作·粮农组织科创规划

27日,由联合国世界粮食计划署农村发展卓越中心、国家粮食和物资储备局、中国农业机械流通协会和河南工业大学联合主办的2024年粮食减损国际研讨会在湖南长沙成功举办。

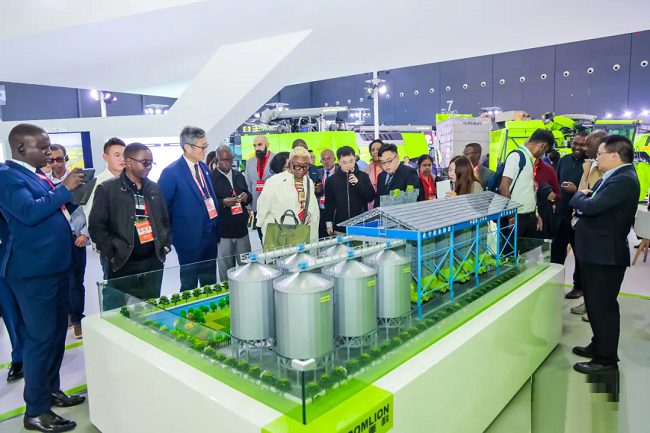

图示:世界粮食计划署驻华代表赵兵在开幕式上致辞@

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话南南合作·粮农组织科创规划-东盟南南农业·绿色发展行动计划平台。本次研讨会以“加强合作,推动创新技术与应用”为主题,聚焦粮食产后减损管理在保障粮食安全中发挥的关键作用。

来自津巴布韦、布隆迪、埃塞俄比亚、马达加斯加、斯里兰卡、坦桑尼亚等十多个发展中国家的政府、科研院所、企业与社会组织的百余名代表齐聚一堂,共同探讨了如何弥合技术差距,推动产后减损技术创新与应用。

世界粮食计划署驻华代表赵兵、国家粮食和物资储备局外事司副司长曹颖君、河南工业大学副校长李焕锋、津巴布韦公共服务、劳工和社会福利部常务秘书西蒙·马桑加(Simon Masanga)、布隆迪共和国驻华大使特雷斯弗尔·伊拉姆博纳(Telesphore Irambona)、中国国际经济技术交流中心副主任张翼、中国农业机械流通协会秘书长陈涛出席会议并发表讲话。

世界粮食计划署驻华代表赵兵在开幕式上强调,人口与资源分配不均、气候变化和技术应用差距加剧了粮食安全方面的挑战。加强技术与创新与应用对加强粮食安全与供应链韧性具有重要意义。本次研讨会旨在通过政策对话,促进相关利益方对话与合作,进一步推动产后减损管理领域知识分享和技术转移,改善发展中国家的小农生计。

今天,我们齐聚湖南长沙,共同参与2024年粮食减损国际研讨会,探讨如何通过技术创新与合作应对全球粮食安全挑战。作为世界粮食计划署驻华代表,我深感荣幸能与各国政府、科研机构、企业和社会组织的同仁们一道,为减少粮食损失、提升供应链韧性贡献力量。

全球粮食

安全面临的挑战

当前,全球粮食安全形势依然严峻。根据联合国粮农组织(FAO)的数据,全球每年约有13亿吨粮食在供应链各环节损失或浪费,占全球粮食总产量的三分之一。与此同时,全球仍有超过8亿人面临饥饿问题。这一矛盾现象的背后,是人口增长、资源分配不均、气候变化以及技术应用差距等多重因素的叠加影响。

在发展中国家,小农户是粮食生产的主力军,但由于基础设施落后、技术手段不足,他们在粮食收获、储存、运输等环节面临巨大损失。例如,在非洲撒哈拉以南地区,由于缺乏现代化的仓储设施,粮食产后损失率高达30%以上。这不仅直接影响农民收入,也加剧了粮食供应不稳定的风险。

技术创新:

推动粮食减损的关键

面对这些挑战,技术与创新是解决问题的关键。本次研讨会聚焦三大核心议题:**规模化粮食储存的产后减损、小农粮食减损解决方案、粮食减损管理的绿色转型与可持续实践,正是希望从不同维度探索可行的技术路径。

1. 规模化粮食储存的产后减损

在粮食供应链中,储存环节的损失尤为突出。传统的仓储方式容易导致霉变、虫害等问题。近年来,中国在粮食仓储技术方面取得了显著进展,如智能化粮库、气调储粮等技术的应用,大幅降低了粮食损耗。这些经验值得向发展中国家推广,帮助其建立更高效的粮食储备体系。

2. 小农粮食减损解决方案

小农户往往缺乏资金和技术支持,导致粮食在收获后难以妥善保存。通过推广低成本、易操作的减损技术,如小型烘干设备、防潮储粮袋等,可以显著降低损失率。此外,数字化工具(如手机应用程序)也能帮助农民更好地管理粮食储存和销售,提高市场对接效率。

3. 绿色转型与可持续实践

粮食减损不仅关乎效率,也关乎可持续发展。例如,利用生物技术减少粮食霉变、推广可再生能源驱动的粮食加工设备,既能降低碳排放,又能提升粮食供应链的韧性。中国在绿色农业技术方面的探索,如秸秆综合利用、生态储粮等,为全球提供了可借鉴的经验。

南南合作:

共享知识与技术

本次研讨会的另一重要目标是促进**南南合作**,即发展中国家之间的知识共享与技术转移。中国作为全球粮食减损领域的先行者,已经通过“南南合作·粮农组织科创规划平台”向非洲、亚洲等地区输出了多项实用技术。例如,在埃塞俄比亚推广的“金属粮仓”项目,帮助当地农民将粮食损失率从20%降至5%以下。

未来,我们期待更多国家、企业和科研机构加入这一合作网络,共同开发适应不同地区需求的减损技术,并通过政策对话、能力建设等方式,推动这些技术的落地应用。粮食安全是人类生存与发展的基石,减少粮食损失是实现全球“零饥饿”目标的重要途径。

今天,我们在这里分享经验、探讨合作,正是为了推动技术创新,让更多小农户受益,让粮食供应链更加坚韧可持续。世界粮食计划署将继续与中国及全球伙伴携手,通过南南合作、政策倡导和技术推广,为构建一个更加公平、更具韧性的全球粮食体系而努力。

世界粮食计划署驻华代表致辞-赵兵| 南南合作·粮农组织科创规划

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: