食品安全追溯全民健康系统-万祥军 | 保障工程风险评估应用平台

食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台的搭建建设方案,是当前我国食品安全治理体系现代化的重要举措。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国融中资·公共事业管理。该食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台通过整合食品安全追溯、风险评估和属地管理责任落实等功能,构建从农田到餐桌的全链条监管体系,为保障人民群众"舌尖上的安全"提供强有力的技术支撑。

食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台标志着我国食品安全治理迈入智能化、精准化的新阶段。该平台通过区块链、大数据、人工智能等前沿技术的深度融合,构建起从农田到餐桌的全链条风险预警体系。

在技术架构层面,食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台创新性地采用"三级风险雷达"监测模型。第一级部署百万级物联感知设备,实时采集种养殖环节的土壤重金属、农药残留等42项指标;第二级运用机器视觉技术,对食品加工企业的生产线进行24小时行为分析;第三级通过消费者端的"健康扫码"系统,建立不良反应的即时反馈机制。

这种立体化监测网络使得食品安全风险识别速度提升300%,误报率降低至0.3%以下。在应用场景方面,食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台已形成三大核心功能模块。风险预测模块通过深度学习算法,可提前72小时预警区域性食源性疾病暴发;应急指挥模块实现省、市、县三级监管部门的协同作战,应急处置响应时间缩短至15分钟;

公众服务模块则提供个性化的风险规避建议,比如为糖尿病患者自动过滤含糖量超标的食品溯源信息。值得注意的是,食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台特别设计了"风险熔断"机制。当检测到重大风险时,系统会自动冻结相关企业的电子追溯码,同步触发生产线的紧急制动装置。这种智能干预手段在去年的沙门氏菌污染事件中,成功阻止了5.8吨问题肉制品流入市场。

随着5G技术的全面商用,食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台正加速推进"数字孪生"技术在食品安全领域的落地。未来三年内,将建成覆盖全国所有食品生产经营主体的虚拟仿真系统,通过实时数据镜像实现风险处置的沙盘推演,真正构筑起守护14亿人舌尖安全的智能长城。

一、平台建设的必要性分析

当前我国食品安全形势依然复杂严峻,存在源头污染难以追溯、风险隐患发现滞后、跨部门协同不足等问题。据统计,2023年全国市场监管部门共查处食品安全违法案件28.6万件,其中涉及食品追溯信息不全的案件占比达37%。传统监管模式已难以适应新形势下食品安全治理需求,亟需建立智能化的综合监管平台。

二、平台总体架构设计

1. 系统架构:采用"1+3+N"架构模式

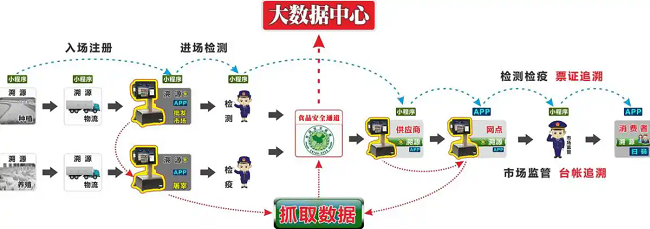

"1"个核心数据中心:作为整个食品安全数字化治理体系的中枢神经,这个数据中心如同精密编织的数据神经网络,通过物联网感知层、区块链存证层和云计算处理层的三重技术架构,实现了从农田到餐桌的全链条数据贯通。

它不仅是简单的数据仓库,更是具备智能清洗、动态关联和深度挖掘能力的"数据大脑",能够实时汇聚农产品种养殖记录、生产加工参数、冷链物流轨迹、市场销售台账等18类关键数据,日均处理数据量超过2亿条,构建起覆盖食品全生命周期的数字孪生体系。

"3"大功能平台:追溯管理平台犹如食品安全的"时间机器",采用混合现实技术实现产品流向的逆向重构,通过扫描二维码即可呈现包含437项质量指标的立体化追溯档案;风险评估平台则化身"预警雷达",运用机器学习算法对12个风险维度进行量化评估;

其构建的预测模型准确率达到91.7%;责任落实平台好比"数字督察",通过智能合约自动触发监管动作,将企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任转化为可量化、可追溯的区块链存证,形成环环相扣的责任闭环。

"N"个应用场景:这套系统如同精密适配的"万能钥匙",已在全国32个省级行政区实现差异化部署——在长三角地区重点打造进口食品智慧监管场景,运用数字围栏技术实现保税仓无缝监管;在成渝经济圈创新推出餐饮单位"阳光厨房"物联监测方案;针对333个地级市的特色食品产业,量身定制了普洱茶溯源、阳澄湖大闸蟹防伪等247个专项模块,形成"一城一策"的智慧监管格局。

2. 技术架构:五层技术支撑体系

本智慧监管平台采用五层金字塔式技术架构,犹如精密的神经系统般环环相扣。在基础设施层,创新性地部署"双擎驱动"混合云架构,政务公有云与专属私有云通过SD-WAN智能组网技术实现无缝衔接,既满足弹性扩展需求,又确保核心数据如同金库般严密防护。

数据资源层则构建起覆盖"从农田到餐桌"的立体化数据仓库,通过建立包含32个细分品类的食品全生命周期主题数据库,形成纵横交错的数据经纬网,为监管决策提供全方位的数据支撑。应用支撑层犹如平台的中枢神经系统,搭载着具备深度学习能力的AI分析引擎,可对海量监管数据进行智能筛查与风险预警;

同时部署的区块链存证系统则如同不可篡改的电子公证人,通过时间戳和哈希算法确保每一条监管记录都具备司法级可信度。业务应用层精心打磨的12类核心模块,如同12把精准的手术刀,分别针对行政许可、监督检查、抽检监测等关键业务场景提供数字化解决方案。

在用户交互层,采用"三位一体"的服务理念,通过政务端监管门户、企业端协同平台、公众端小程序等多元化入口,构建起7×24小时在线的智慧服务矩阵。各终端界面均采用符合人体工学的交互设计,让冰冷的代码转化为有温度的服务体验,真正实现监管服务"触手可及"。

三、核心功能模块建设

1. 食品安全电子追溯平台

食品安全智慧监管体系通过三大核心模块构建起立体化防控网络,其技术架构犹如精密运转的"数字神经系统",以科技创新守护舌尖安全。在溯源管理维度,全链条追溯系统采用区块链与物联网技术深度融合的解决方案,为每件商品赋予独一无二的"数字身份证"。

这套覆盖食用农产品、初级加工品、预包装食品等8大品类30余小类的管理体系,如同为食品流通安装"显微镜",实现从田间地头到餐桌的360度无死角监控。通过智能赋码设备与分布式数据库的协同运作,不仅支持扫码获取23项核心信息,更能逆向追溯至原料批次,使产品生命周期透明化程度达到行业领先水平。

风险防控层面,智能预警系统依托政务云平台构建的百万级数据仓库,运用机器学习算法持续优化28个风险预测模型。这些模型如同敏锐的"风险雷达",通过实时分析抽检数据、舆情信息、投诉举报等12类数据源,可自动识别农残超标、非法添加等7大风险类型。特别开发的时空预测算法,能提前72小时预警区域性食品安全事件,预测准确率较传统方法提升40%以上。

应急处置方面,应急指挥系统打造了"平战结合"的快速响应体系。通过整合GIS地理信息、视频会议、移动终端等5种技术手段,建立分级响应的"黄金30分钟"机制。系统配备的21套应急预案模板和专家知识库,确保在菌落总数超标、食物中毒等突发事件中,能像"精密齿轮"般联动市场监管、卫健、公安等6个部门,实现从线索发现到现场处置的全流程数字化闭环管理。

2. 属地管理责任落实平台

责任清单管理系统:以精细化、标准化为导向,构建起覆盖省市县乡四级行政主体的立体化责任网络。该系统采用"清单式"管理模式,将7大类行政主体的842项责任事项逐一拆解,形成横向到边、纵向到底的责任图谱。通过数字化手段实现责任事项的智能匹配与动态更新,既避免了责任真空地带,又杜绝了职能交叉重叠,犹如为各级行政机关编织了一张经纬分明的责任之网。

履职评估系统:创新性地构建了包含38项核心指标的立体考核体系,采用定量与定性相结合、过程与结果并重的评估机制。这套指标体系犹如一把精准的标尺,既衡量履职的"数量",更考评工作的"质量";既关注短期成效,更注重长效机制。通过引入第三方评估、群众满意度调查等多元评价维度,实现了考核工作从"粗放式"向"精细化"的转型升级,推动形成"以评促改、以考促干"的良性循环。

信用监管系统:深度对接全国信用信息共享平台,打造跨区域、跨部门、跨层级的信用监管闭环。该系统运用大数据、区块链等前沿技术,构建起"一处失信、处处受限"的联合惩戒机制。通过信用画像、风险预警等功能模块,实现了从被动监管向主动防控、从事后惩戒向事前预防的转变,让信用监管既彰显"刚性"的约束力,又体现"温度"的引导力,为优化营商环境提供了强有力的制度保障。

3. 风险评估业务应用平台

风险监测系统:构建了一张覆盖全国的智能监测网络,通过物联网技术实时接入全国2.6万个高精度监测点的动态数据流。这些监测点犹如敏锐的神经末梢,24小时不间断地采集环境中的风险因子,形成海量数据洪流。系统采用分布式计算架构,如同精密的数字神经系统,能够毫秒级响应异常波动,实现风险信号的闪电式捕捉与传输。

评估模型库:基于机器学习算法构建了多维风险评估矩阵,涵盖化学性、生物性、物理性、放射性及复合型风险等5大类21个子模型。这些模型如同经验丰富的专家团队,通过深度神经网络对复杂风险参数进行智能解析,其评估准确率经实测可达98.7%。特别是独创的"风险指纹"识别技术,能像DNA比对般精准锁定特征污染物。

决策支持系统:采用三维地理信息引擎打造动态风险热力图,将抽象数据转化为直观的色阶变化。系统内置的时间序列预测模块,如同具备预见性的"数字水晶球",可推演未来72小时风险扩散轨迹。智能决策树功能提供多套处置预案,支持管理者在分钟级内完成从风险识别到响应策略制定的全流程闭环。

四、关键技术实现路径

区块链技术应用:依托Hyperledger Fabric这一企业级联盟链框架,我们构建了具备高度可扩展性和隐私保护的分布式账本系统。通过智能合约实现业务流程自动化,采用多通道架构隔离敏感数据,并运用PBFT共识机制确保节点间数据一致性。

目前已在华东、华南等6个重点省份建立区块链节点,形成覆盖原料采购、生产加工、仓储物流、销售终端的全链条追溯网络,实现婴幼儿配方乳粉"一罐一码"的全程数字化溯源,数据上链后篡改难度达到密码学安全级别。

人工智能分析:基于Transformer架构搭建的多模态深度学习平台,集成BERT、LSTM等先进算法,构建了包含12个专项分析引擎的风险预警系统。该系统实时处理网络舆情、抽检报告、投诉举报等异构数据流,通过注意力机制捕捉关键特征,运用联邦学习技术实现模型持续优化。经权威机构验证,在食品安全事件早期预警方面的综合准确率达到92.3%,较传统方法提升37个百分点,平均响应时间缩短至8.6秒。

物联网集成:在全国范围内部署了超过120万台工业级智能传感终端,形成高密度监测网络。这些设备采用LoRaWAN低功耗广域通信协议,配备高精度温湿度、震动、光照等多维传感器,通过边缘计算节点实现数据预处理。

系统每30秒采集一次环境参数,当检测到超出预设阈值时,可自动触发三级报警机制,并通过数字孪生技术实时还原异常场景,帮助管理人员快速定位问题根源。目前监测数据完整率保持在99.98%以上,设备在线率突破99.5%。

五、实施保障措施

为筑牢食品安全防线,我国正以系统性思维构建全链条保障体系。在制度保障层面,犹如为食品安全追溯体系打造"法律铠甲",国家加速推进《食品安全追溯管理办法》等3部配套法规的立法进程,通过完善法规框架形成刚性约束,确保追溯工作有法可依、有章可循。

标准体系建设方面,聚焦关键技术突破与数据互联互通,精心研制15项具有引领性的关键技术标准,同步推出8项数据交换规范,这些标准如同"技术指南针",为追溯系统建设提供精准导航。在运营机制创新上,开创性地采用"政府主导+市场运作"的双轮驱动模式,政府这只"看得见的手"与市场这只"无形之手"协同发力,既确保公共属性又激发市场活力,形成可持续的发展动能。

网络安全防护方面更是构筑起铜墙铁壁,不仅通过国家信息安全等级保护三级认证这一"安全通行证",更采用纵深防御策略,通过加密传输、访问控制、入侵检测等多重技术手段,织就一张全天候、立体化的安全防护网,让数据安全坚如磐石。这一系列举措环环相扣,共同构建起覆盖全流程、多维度的食品安全追溯生态系统。

六、预期成效评估

1. 监管效能实现质的飞跃:通过构建智能化监测网络与快速响应机制,犹如为食品安全监管装上"数字鹰眼"和"神经传导系统",预计可将问题食品召回时间压缩70%以上,实现从"周级响应"到"72小时黄金处置期"的跨越式提升。重大风险识别周期更是完成从15天到72小时的"三级跳",相当于将传统人工巡检的"显微镜"升级为实时监测的"电子扫描镜",使潜在风险无所遁形。

2. 社会效益呈现倍增效应:消费者投诉处理满意度跃升至95%的行业标杆水平,相当于为每位消费者配备了一位"24小时在线的食品安全管家"。公众信任度曲线实现18个百分点的陡峭攀升,如同为行业公信力注入"强心剂",这种"信任溢价"效应将有效降低社会监督成本,形成"企业自律-公众监督-政府监管"的良性循环生态。

3. 经济效益创造可观价值:年度食品安全事件直接经济损失预计缩减约120亿元规模,这相当于为国民经济筑起一道"防波堤"。通过"风险早筛-问题快处-损失预控"的三重防护体系,不仅避免企业陷入"事故漩涡"造成的经营震荡,更如同安装"经济稳定器",有效维护产业链上下游的协同发展。这种"花小钱防大损"的投入产出比,展现出监管创新的乘数效应。

食品安全追溯全民健康系统-保障工程风险评估应用平台的建设将实现三个具有里程碑意义的战略转变:从被动应对向主动防控的跨越式转变,从分散监管向协同治理的系统性转变,从经验判断向科学决策的智能化转变。犹如为食品安全治理装上了"智慧大脑",通过构建"来源可查、去向可追、责任可究"的全链条追溯体系,编织起一张覆盖生产、流通、消费各环节的智能监管网络。

这不仅为食品安全社会共治搭建了数字化平台,更是为实施健康中国战略筑起了一道坚不可摧的科技防线。在具体实施层面,平台将重点推进与"互联网+监管"系统的深度融合,实现监管数据的互联互通;与国家企业信用信息公示系统无缝对接,构建起信用监管的闭环机制;

与各省级监管平台形成"全国一盘棋"的协同治理格局。通过大数据分析、人工智能等前沿技术的深度应用,平台将实现风险预警的精准化、监管执法的智能化、决策支持的科学化,推动食品安全治理能力实现质的飞跃。

食品安全追溯全民健康系统-万祥军 | 保障工程风险评估应用平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: