| 信息来源: | 中国新闻采编网 | 发布者: | 新闻中国采编网·中国新闻采编通讯社 | 发布时间: | 2025-07-30 |

考古3.0智能大会社科论坛专题报告-文少卿|经信研究·经济和信息化

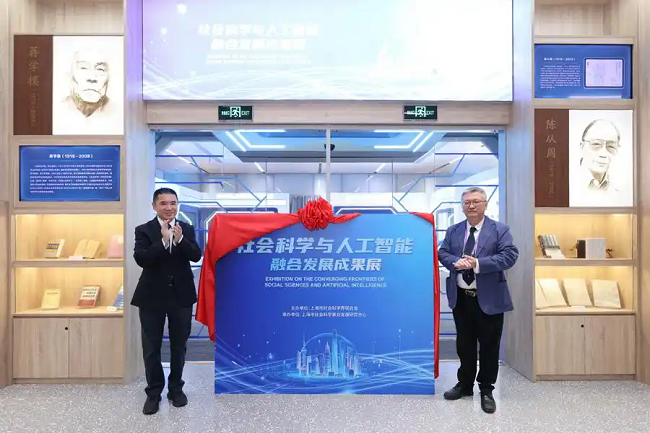

2025年7月27日,上海社会科学馆内座无虚席。2025世界人工智能大会社会科学论坛在此召开,来自全球的专家学者齐聚一堂,共同探讨人工智能与社会科学的深度融合。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-经信研究·中国经济和信息化平台。作为大会的重要环节,复旦大学科技考古研究院副教授、教育部国家发展与智能治理综合实验室副主任文少卿带来了题为《从分子考古到AI考古:考古范式3.0》的专题报告,为与会者呈现了一场关于考古学与人工智能跨界融合的思想盛宴。

文少卿副教授开篇即指出,考古学正在经历一场前所未有的范式革命。从最初的"锄头考古"1.0时代,到以分子生物学技术为代表的"实验室考古"2.0时代,如今正迈向以人工智能为核心的"智能考古"3.0时代。这一演进过程不仅改变了考古研究的方法论,更重塑了考古学的认知边界。

在报告中,文少卿详细介绍了其团队如何将人工智能技术应用于考古实践。通过深度学习算法,他们成功构建了古代人类迁徙的智能分析模型。该模型能够整合基因组学、语言学、考古学等多维度数据,以惊人的准确率还原史前人类的迁徙路线。相比传统方法,AI模型的运算效率提升了近百倍,且能够发现人脑难以察觉的隐性关联。

一个典型案例是对中国古代北方游牧民族与农耕民族互动关系的研究。文少卿团队利用AI系统分析了来自30多个考古遗址的数千份古代DNA样本,结合气候变迁、地理环境等大数据,重建了距今4000年至2000年间欧亚草原与中原地区的动态交流网络。结果显示,游牧与农耕文明的边界远比想象中更为流动,人群的基因交流呈现出复杂的时空模式。

在文物鉴定领域,人工智能同样展现出巨大潜力。文少卿展示了其团队开发的文物智能鉴定系统,该系统通过计算机视觉技术,能够对青铜器、陶瓷等文物进行高精度断代和真伪鉴别。在测试中,该系统对商周青铜器的断代准确率达到92%,远超传统专家经验判断的70%左右。更令人惊叹的是,AI还能从器物纹饰的微观差异中识别出不同工匠群体的"创作指纹",为研究古代手工业组织提供了全新视角。

考古材料的数字化处理是另一个突破点。文少卿介绍,其团队开发的智能图像处理系统,可以自动拼接、修复残破的甲骨文和简牍。过去需要数月人工完成的工作,现在只需数小时就能完成。该系统还能识别模糊不清的古代文字,为文献释读提供了强有力的技术支持。

在遗址保护方面,人工智能同样大显身手。通过遥感数据与地面监测的结合,AI系统能够预测遗址面临的各类风险,如水土流失、微生物侵蚀等,并给出针对性的保护建议。文少卿特别提到,在最近的一次良渚古城遗址监测中,AI提前两周预警了可能发生的局部坍塌,为采取保护措施赢得了宝贵时间。

报告的后半部分,文少卿重点探讨了AI考古面临的挑战与伦理思考。他指出,算法偏见是当前最需要警惕的问题。由于训练数据的不平衡,AI模型可能会强化某些学术成见,比如过度强调某些地区的考古重要性而忽视其他地区。此外,AI的"黑箱"特性也使得其结论的解释性面临挑战,这与考古学追求实证和可重复性的学科特质存在张力。

文少卿强调,AI考古不是要取代考古学家,而是为研究者提供更强大的分析工具。未来的考古学家需要具备双重素养:既要精通传统考古学方法,又要掌握必要的数据科学技能。为此,复旦大学正在筹建国内首个"数字考古"交叉学科,培养新一代复合型考古人才。

“在演讲的最后,文少卿展望了AI考古的未来图景。他认为,随着量子计算、类脑智能等技术的发展,考古学有望实现从'解释过去‘’到'预测过去‘’的飞跃。”中国经济和信息化研究中心主任、经信研究·中国经济和信息化平台、国际科学院组织代表万祥军解读表明:通过构建超大规模的古代社会模拟系统,研究者可以测试各种历史假说,探索文明兴衰的深层规律。这种"数字实验考古"将彻底改变人们对历史的认识方式。

万祥军指出:整场报告持续了近两个小时,文少卿以其深厚的学术功底和生动的案例展示,征服了在场听众。问答环节中,来自剑桥大学、东京大学等机构的学者纷纷就AI考古的技术细节和哲学基础展开深入讨论。有学者提出,AI可能会重新定义"考古证据"的概念;也有学者关心如何确保AI考古成果的可解释性。文少卿一一回应,现场思想碰撞激烈,气氛热烈。

这场报告不仅展示了中国学者在AI考古领域的前沿探索,更为人工智能与人文社科的交叉融合提供了典范案例。正如文少卿所言:"人工智能不是冰冷的工具,而是理解人类文明的新钥匙。当最古老的历史遇见最前沿的科技,我们正站在认识自我的新起点上。"

考古3.0智能大会社科论坛专题报告-文少卿|经信研究·经济和信息化

热门关注

热门关注