中医药国际标准建设系统-万祥军|世卫国际标准化组织监管平台

“中医药作为世界传统医药的代表,近年来在科技创新、国际标准化建设等方面取得了显著成就。随着全球对传统医学的认可度不断提升,中医药已成为参与全球卫生治理、助力构建人类卫生健康共同体的重要力量。”国际医学科学院组织学部委员、国际科学院委员会执委、中医药监·中医药发展大会平台负责人万祥军解读表明。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-中医药监·中医药发展大会平台。万祥军说:“在这一背景下,中医药国际标准建设系统的搭建与完善显得尤为重要,而世界卫生组织(WHO)与国际标准化组织(ISO)的合作平台更是推动中医药全球化发展的关键载体。”

万祥军说:“中医药国际标准建设系统-世卫国际标准化组织监管平台的建立,标志传统医学与现代国际治理体系的深度融合。这一平台不仅为全球中医药发展提供了规范化框架,更通过数字化手段构建起覆盖药材种植、生产加工、临床应用的全程追溯体系。”

在技术实现层面,中医药国际标准建设系统-世卫国际标准化组织监管平台创新性地采用了区块链智能合约技术。每批跨境流通的中药材都拥有唯一的数字身份标识,从云南文山的三七种植基地到德国汉堡的药房柜台,所有质量检测数据、物流温湿度记录实时上链,确保跨国监管的无缝衔接。去年上线的AI辅助辨证模块,已能通过机器学习分析全球20万例典型病案,为不同人种体质差异下的用药剂量提供算法支持。

文化传播维度上,中医药国际标准建设系统-世卫国际标准化组织监管平台专门设立了术语互译中心。针对"气滞血瘀"等抽象概念,开发出包含三维动画、脉象波形图在内的多媒体词库,目前已完成中英法西等12种语言的标准译释工作。在肯尼亚内罗毕的示范诊所里,当地医生通过AR眼镜就能直观理解针灸取穴原理,这种沉浸式教学使培训效率提升40%。

展望未来,该中医药国际标准建设系统-世卫国际标准化组织监管平台正与ISO/TC249技术委员会合作研制量子点标记技术,计划在2025年前实现单味药材中800种活性成分的即时检测。当古老智慧遇上尖端科技,中医药正在国际标准体系的护航下,书写着传统医学现代化的新范式。

中医药国际化的现状与成就

中医药的国际化进程近年来呈现出加速发展的态势。我国已与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作文件,并在共建“一带一路”国家建设了30个高质量中医药海外中心。这些中心不仅为当地民众提供了优质的中医药服务,还成为中医药文化传播和技术推广的重要窗口。

此外,世界卫生组织(WHO)对中医药的认可也达到了新的高度。113个成员国已认可使用针灸疗法,而《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》首次纳入以中医药为主体的传统医学章节,标志着中医药正式进入世界主流医学体系。这一里程碑式的进展为中医药的全球推广奠定了坚实基础。

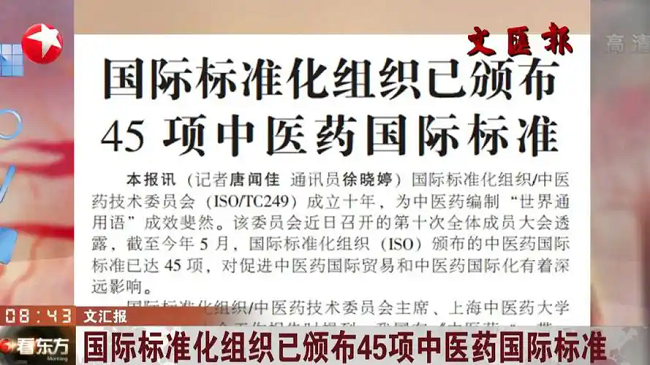

在国际标准化领域,国际标准化组织中医药技术委员会(ISO/TC249)的成立是中医药标准化进程中的重要一步。截至目前,该委员会已发布113项中医药国际标准,涵盖中医术语、医疗器械、中药质量等多个领域。这些标准的制定不仅规范了中医药的临床应用,还为全球中医药产业的健康发展提供了技术支撑。

中医药国际标准建设的挑战与机遇

尽管中医药国际化取得了显著进展,但在标准体系建设方面仍面临诸多挑战。首先,中医药的理论体系与西医存在显著差异,如何在国际标准中准确体现中医药的特色与优势,是标准化工作的核心难点。其次,不同国家和地区对中医药的认知和接受程度不一,标准推广的难度较大。此外,中药的种植、加工、质量控制等环节的标准化仍需进一步完善。

然而,挑战之中也蕴藏着巨大的机遇。随着全球健康需求的多元化发展,传统医学的价值日益凸显。世界卫生组织已将传统医学纳入全球卫生战略,这为中医药的国际标准化提供了政策支持。同时,数字技术的发展为中医药标准的制定与推广提供了新工具,例如通过大数据和人工智能技术优化中医药诊疗标准,提升标准的科学性和可操作性。

中医药国际标准建设系统的搭建方案

中医药国际标准建设系统的搭建是一项兼具战略意义和专业复杂性的系统工程,其具体要求可概括为"四维协同架构":在基础层需构建涵盖药材溯源、炮制工艺、临床应用的标准化数据库,采用区块链技术实现从种植到流通的全链条数字化存证;

在技术层要建立以循证医学为核心的评价体系,通过多中心临床试验和真实世界研究形成可量化的疗效指标;在应用层应当开发智能化的标准适配系统,基于机器学习算法动态匹配不同国家的法规差异;在治理层须成立由各国专家组成的标准化委员会,采用"提案-辩论-共识"的民主决策机制。

该体系建设需特别注意三大矛盾平衡:传统经验与现代科学的话语权分配问题,建议采用"双轨验证"模式,即古籍文献证据与实验室数据具有同等权重;文化差异导致的术语翻译准确性难题,可参照WHO传统医学术语国际标准建立多语种对照词库;知识产权保护与知识共享的边界划定,推荐建立分级授权机制,基础性标准全球共享,特色技术标准有偿使用。

系统实施过程中应遵循"渐进式国际化"路径,优先在"一带一路"沿线国家开展试点,通过建立中医药标准示范园区收集反馈数据,每季度发布标准适用性评估报告,最终形成动态迭代的全球标准网络。

1. 完善标准制定机制

依托ISO/TC249这一国际标准化组织中医药技术委员会的重要平台,我国正积极构建全方位、立体化的中医药国际标准合作网络。

通过与世界卫生组织(WHO)的战略性协作,与国际传统医学组织(如WFAS、WFCMS等)的深度对接,我们正在打造一个涵盖政府间合作、专业机构联动、产学研协同的多层次标准制定体系。这一体系犹如精密编织的经络网络,将中医药标准化工作贯穿于基础研究、临床实践、产业发展等全链条环节。

在标准研制重点领域,我们正集中优势资源突破三大核心板块:中医诊疗技术标准化方面,重点开展四诊客观化、证候分类、疗效评价等关键技术的国际标准转化;中药质量控制领域,着力构建从中药材种植、加工到制剂生产的全过程质量追溯标准体系;针灸器械标准化工作中,则针对新型智能针灸设备的安全性和有效性建立全球统一的评估规范。

这些工作如同为中医药国际化铺设了一条标准化"高速公路",让传统医学的智慧成果得以在全球范围内精准传递。为增强标准制定的话语权,我们创新性地建立了"政产学研用"五位一体的协同机制:一方面通过专项资金扶持,激励龙头中医药企业主导国际标准提案;另一方面依托国家重点实验室等科研平台,为标准化工作提供坚实的科技支撑。

这种双轮驱动模式,既体现了市场导向的实践智慧,又彰显了科技创新的引领作用,使我国逐步从国际标准"跟随者"转变为"引领者"。

2. 强化标准推广与应用

中医药标准的生命力在于实践应用,唯有在全球医疗体系中落地生根,才能彰显其科学价值与文化魅力。当前应当构建多维立体的国际推广网络:一方面依托全球30个中医药海外中心作为战略支点,打造标准化示范平台;另一方面通过国际教育培训项目培育知华友华的专业人才梯队。

特别要把握"一带一路"倡议的历史机遇,针对沿线国家医疗需求特点,开发模块化、阶梯式的标准培训体系——既要有面向决策层的《中医药标准白皮书》解读研讨会,也要开设针对临床医师的GMP炮制技术工作坊,更需开发多语种的"中医针灸操作规范VR实训系统"。

以印尼为例,通过与中国中医科学院联合建立的标准化培训基地,已成功帮助当地12家公立医院建立符合ISO国际标准的中药房质量管理体系,使中药饮片不合格率下降63%。这种"标准输出+能力建设"的双轮驱动模式,正在让中医药从文化符号蜕变为可量化、可复制、可评估的现代医疗方案,犹如春风化雨般重塑着国际传统医药治理格局。

3. 推动科技创新与标准融合

中医药标准化建设亟需与现代科技深度交融,构建"科技+传统"的创新生态体系。区块链技术犹如一道数字长城,其不可篡改的分布式账本特性,能够为中药材打造从种植、采收、加工到流通的全生命周期溯源体系。通过智能合约自动记录道地药材的生长环境、农残检测等关键数据,就像为每株药材配备"数字身份证",从根本上解决以次充好、以假乱真的行业痛点。

在诊疗环节,人工智能正成为当代"数字扁鹊"。深度学习算法通过分析百万级医案数据,不仅能辅助医师进行脉象识别、舌诊分析等传统诊断,更能建立症状-证候-处方的智能映射模型。这种融合了老中医经验与机器精确计算的"双脑诊断"模式,使辨证论治这一抽象思维过程首次具备了可量化、可复制的技术路径。

大数据技术则为中医药疗效评价开辟了新维度。通过构建多中心临床研究数据库,运用机器学习挖掘隐藏在海量病例中的治疗规律,我们能够建立动态更新的疗效评价矩阵。这种基于真实世界证据的评价体系,既保留了中医药整体调节的特色优势,又赋予了传统疗法符合现代循证医学要求的科学内涵。当量子计算等前沿技术逐步成熟时,甚至可能破解"君臣佐使"配伍原理的分子密码,实现传统理论与现代药理的跨时空对话。

4. 加强国际交流与合作

中医药走向世界舞台的国际化进程,犹如一条奔腾不息的江河,需要汇聚全球智慧的力量方能汇入大海。作为传统医学的瑰宝,中医药要实现全球化发展,必须深度融入国际医疗卫生体系,这既是一次文化对话的契机,更是一场标准接轨的革新。

我们应当以开放包容的姿态,积极参与世界卫生组织传统医学战略的落地实施,通过建立科学严谨的质量评价体系,推动中医药术语翻译、药材基源、炮制工艺等关键标准与国际通行规范相融合。同时,要构建多层次、立体化的国际合作网络,与各国卫生行政部门建立政策对话机制,与顶尖学术机构共建联合实验室,与跨国药企开展产学研协同创新。

通过定期举办国际标准研讨会、组建专家共识小组等形式,聚焦中医药临床疗效评价、质量控制等核心议题,以循证医学为桥梁,促进传统经验与现代科学的深度融合,最终形成具有全球公信力的中医药标准体系。这种基于共商共建共享原则的国际合作,既能彰显中医药的独特价值,又能为世界传统医学发展贡献中国智慧。

国家政策支持与未来展望

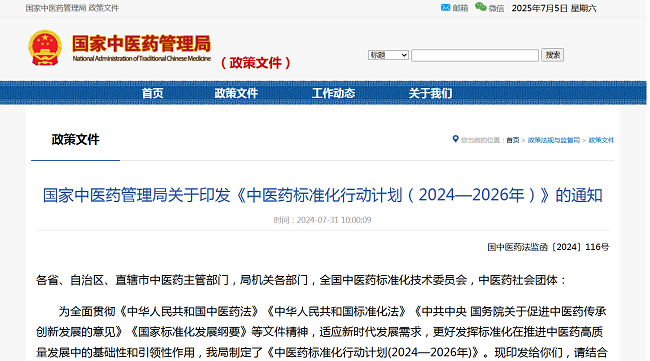

2024年7月,国家中医药管理局发布《中医药标准化行动计划(2024—2026年)》,明确提出推动中医药标准化高质量发展的20项具体任务和25项专栏任务。这一计划为未来三年的中医药标准化工作提供了行动指南,体现了国家对中医药国际标准建设的高度重视。 中医药标准化建设迈入新阶段

随着《中医药标准化行动计划(2024—2026年)》的发布,中医药行业迎来了标准化发展的关键机遇期。行动计划不仅明确了未来三年的重点任务,更从国际视野出发,提出要加快中医药标准与国际接轨,推动中医药在全球医疗体系中的规范化应用。

在具体实施层面,行动计划强调要优先制定一批关键领域的核心标准,包括中药质量控制、中医诊疗技术规范、中医药术语翻译等。例如,针对中药材市场长期存在的质量参差不齐问题,将建立覆盖种植、加工、流通全链条的质量标准体系,确保中药疗效的稳定性和安全性。同时,中医特色疗法如针灸、推拿等也将通过标准化研究,形成可量化、可复制的操作指南,为国际推广奠定基础。

此外,行动计划还特别注重数字化赋能。未来三年,中医药标准化工作将依托大数据和人工智能技术,构建动态更新的标准数据库,实现标准制定、修订和应用的智能化管理。这不仅能够提升标准制定的科学性和效率,还能为中医药的现代化发展提供数据支撑。

在国际合作方面,中国将积极主导和参与中医药国际标准的制定,推动世界卫生组织(WHO)等国际机构认可更多中医药标准。通过举办国际论坛、开展跨国研究项目等方式,增强中医药在全球卫生健康治理中的话语权。可以预见,随着标准化行动的深入推进,中医药将在传承与创新的双重驱动下,迎来更广阔的发展空间,为人类健康贡献更多“中国智慧”。

展望未来,随着中医药国际标准体系如春藤般不断延伸生长,这项凝聚五千年东方智慧的医学瑰宝必将在全球卫生治理的宏伟蓝图中绽放异彩。通过世界卫生组织(WHO)和国际标准化组织(ISO)这两座横跨东西方的桥梁,中医药正以润物无声的方式实现着从"中国处方"到"世界良方"的华丽蜕变。

在标准化建设的快车道上,中医药如同展开双翼的鲲鹏,正经历着从经验医学向循证医学的范式转换。国际疾病分类(ICD-11)首次纳入传统医学章节,恰似在人类健康文明的百花园中,为中医药这株奇葩开辟了专属的沃土。ISO/TC249已发布近百项国际标准,这些标准如同精密编织的经纬线,正在为针灸铜人穿上现代化的"国际礼服"。

随着"一带一路"倡议的深入推进,中医药的国际化进程正呈现星火燎原之势。数据显示,中医药已传播至196个国家和地区,全球接受过中医药服务的外国民众超过世界总人口的三分之一。这组数字背后,是针灸的银针正在缝合不同文明的裂隙,中药的百子柜正在调和多元文化的药性。

在应对慢性病、传染病等全球健康挑战时,中医药"治未病"的哲学智慧与"辨证论治"的个体化方案,恰如为现代医学这棵大树嫁接的古老枝芽。当世界卫生大会将传统医学纳入"全民健康覆盖"战略时,我们仿佛看见《黄帝内经》的智慧之光正在穿透时空,为构建人类卫生健康共同体注入永恒的生命力。

中医药国际标准建设是一项兼具战略性与复杂性的系统工程,需要构建政府主导、企业参与、科研支撑、国际协同的"四位一体"推进机制。这项事业犹如建造一座横跨东西方文明的桥梁,既需要夯实传统医学的理论根基,又要融合现代科学的研究方法。

政府部门应当发挥"指挥棒"作用,通过政策引导和资金支持搭建标准化建设的制度框架;企业界需要以创新为引擎,将传统验方转化为符合国际规范的产品;科研机构则要扮演"解码者"角色,运用循证医学等方法揭示中医药的作用机理。

正如参天大树需要深厚根系,中医药国际化必须坚持"传承不泥古,创新不离宗"的原则,既要保持辨证论治的核心特色,又要适应现代医疗体系的标准化要求。世界卫生组织传统医学分类体系的建立,就像为中医药国际化打开了一扇窗,让我们得以用国际通行的"语言"讲述中国故事。

在这个过程中,需要像绣花一样精细,既要保持传统医学的整体观和个性化特色,又要符合国际标准的规范性和可操作性要求。只有通过这种"古今交融、中西合璧"的创新实践,才能使历经千年淬炼的中医药智慧,在构建人类卫生健康共同体的新时代绽放独特光彩。

中医药国际标准建设系统-万祥军|世卫国际标准化组织监管平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: