| 信息来源: | 中国新闻采编网 | 发布者: | 新闻中国采编网·中国新闻采编通讯社 | 发布时间: | 2025-05-02 |

农业现代化大数据系统-万祥军 | 数字乡村发展纲要实践平台

在数字经济浪潮奔涌向前的时代背景下,新一代信息技术与农业农村现代化的深度融合正谱写着乡村振兴的壮丽篇章。作为这一进程中的关键载体,农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台犹如一颗璀璨的北斗,为乡村振兴战略实施提供着精准导航。

这个集物联网感知、云端计算、智能决策于一体的数字化中枢,通过遍布田野的传感器网络、翱翔天际的无人机阵列和深入农户的移动终端,构建起全天候、立体化的数据采集体系。其强大的数据处理能力,不仅能够对农业生产中的土壤墒情、作物长势、气象变化等要素进行毫秒级响应,更能通过人工智能算法为农村治理提供智慧方案,让农民享受到与城市比肩的数字化生活服务。

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台的战略价值,恰如春雨润物般渗透在乡村振兴的每个环节。在广袤的田野上,它化身"数字农艺师",通过精准农业技术将每亩地的化肥农药使用量降低20%;在基层治理中,它又变身"智慧大脑",让村级事务审批效率提升300%;在农民生活中,它更成为"贴身管家",使农产品线上销售额年均增长45%。

这些令人振奋的数字背后,是平台通过数据要素的聚合裂变,正在重塑着传统农业农村的发展范式。当前,随着5G网络向乡村延伸、北斗导航在农机具上的普及应用,以及农民数字素养的显著提升,数字乡村建设已从星星之火渐成燎原之势。

在国家乡村振兴战略的宏伟蓝图指引下,各地正以平台建设为抓手,加快推进城乡数字鸿沟的弥合。从东部沿海的智慧农业示范区,到西部山区的电商助农基地,数字技术正在广袤乡村催生出一幅幅"产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕"的动人画卷,为农业农村高质量发展注入强劲动能。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。现在将农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台从技术架构、应用场景和实施成效三个维度,全面剖析农业现代化大数据系统的建设路径与实践价值。

立足实践:

搭建数字乡村发展纲要实践平台

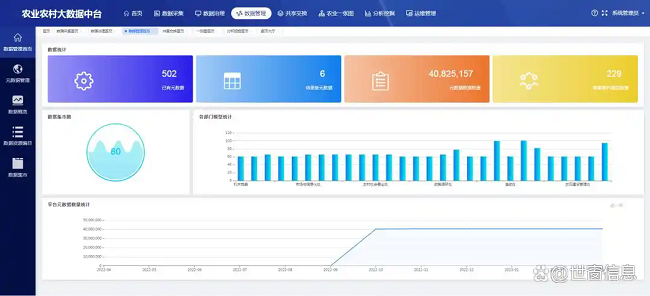

为全面贯彻落实国家《数字农业农村发展规划》《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》等政策文件精神,切实推动农业农村数字化转型进程,立足行业前沿,创新研发了农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台。该平台犹如一座数字化的"三农"指挥中枢,通过构建统一的数据资源池和功能服务体系,为各类农业应用系统提供精准的地理空间数据支撑和智能化服务,实现"数据多跑路、群众少跑腿"的服务理念。

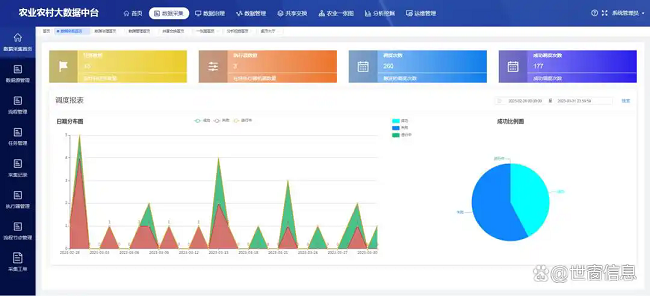

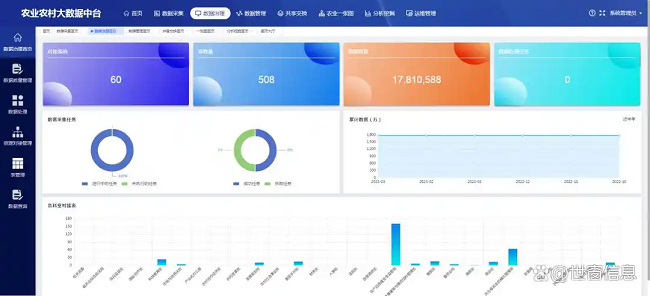

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台采用"一张图"管理模式,将分散的农业资源数据汇聚成直观可视的数字镜像,为各级农业农村职能部门提供科学决策的"数字罗盘"。通过实时动态监测、多维数据分析和智能预警预测等功能,显著提升农业管理服务的精准度与时效性,让传统农业管理焕发出"数字活力"。这一创新举措不仅加速了乡村数字化建设步伐,更为乡村振兴战略实施注入了强劲的"数字动能"。

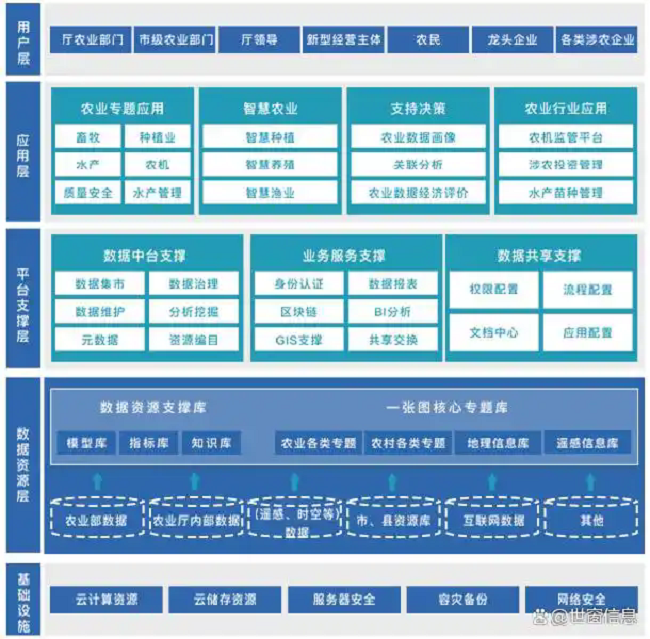

在技术架构方面,农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台采用国产化技术路线,运用"无侵入式"数据采集、"一体化"数据处理等创新技术,构建起分布式可共享交换架构。平台犹如一座现代化的"数字工厂",通过BI可视化展示和大规模数据处理技术,实现海量农业数据的"精加工"与"深挖掘"。

这种模块化、可扩展的设计理念,既确保了平台基座的安全可靠,又大幅提升了市县大数据平台的部署效率,让项目建设周期缩短30%以上,投入成本降低40%,真正实现了"降本增效"的数字化建设目标。

顶层设计:

“1+1+10+N”形态-

一、数据资源标准体系构建

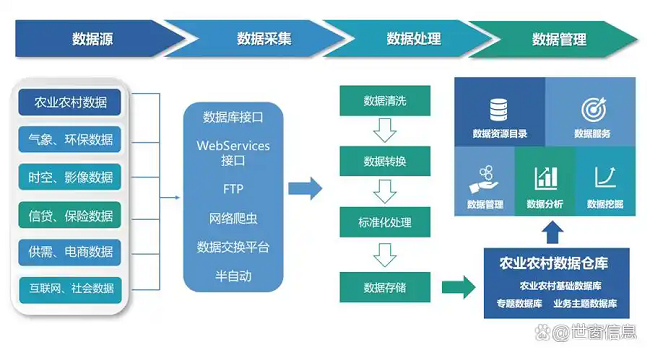

数据资源规范作为农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台的基石,犹如搭建摩天大楼前浇筑的地基,为"农业一张图"全生命周期数据治理提供系统性支撑。该体系采用"三层架构"设计:在数据采集层,制定涵盖土壤墒情监测、作物长势评估等场景的《农业农村大数据采集技术规范》,确保数据源头质量;

在数据处理层,建立包含数据清洗规则引擎、空间数据转换矩阵在内的交换共享标准,如同为数据流动铺设标准化管道;在数据应用层,创新性将农业农村数据划分为资源类(如耕地GIS图层)、主体类(如合作社登记信息)、产品类(如农产品溯源数据)三大维度,并配套《农业物联网设备接入协议V2.0》等技术规程,形成"横向到边、纵向到底"的标准矩阵。

二、大数据资源中枢建设

以打造农业农村"数据大脑"为目标,构建全域覆盖的大数据资源中心。该中心采用"9+X"资源池架构,重点整合种质基因库三维建模数据、农机作业北斗轨迹数据、畜禽养殖生物安全监测数据等九大核心数据库,并通过区块链技术实现产业扶贫资金流向、农村集体"三资"变动等敏感数据的可信存证。

特别在数据融合方面,运用时空立方体技术将分散的渔政船AIS信号、土地确权矢量图斑等异构数据,转化为可计算的数字孪生体。同步建设的智能分析中台,搭载作物产量预测算法、疫情传播模拟器等专业模型,使静态数据产生"1+1>2"的化学聚变,最终形成覆盖农业生产、经营、管理全链条的数据赋能体系。

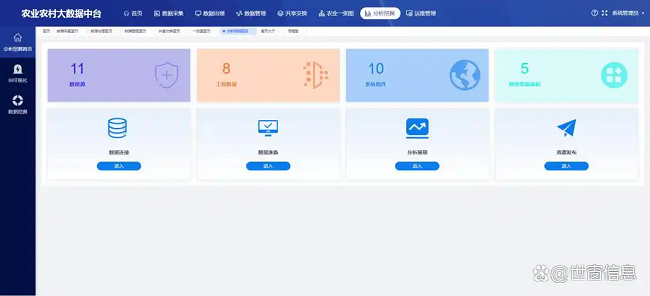

三、大数据中台能力

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台,犹如一座精密的"数据中枢",通过六大核心服务模块构建起全链条数字化治理体系。在数据采集维度,系统如同敏锐的"信息触角",采用多模态采集技术,通过API接口对接、异构文件解析、分布式爬取等手段,构建起覆盖农业生产全领域的立体化采集网络。

特别是针对当前涉农数据"九龙治水"的现状,系统创新性地设计了标准化采集协议,可对种植业墒情监测、畜牧养殖溯源、水产品冷链物流、特色农产品电商等12大类238项数据指标进行智能归集,日均处理数据量级达TB级。

数据治理模块则扮演着"数据炼金师"的角色,其独创的"三阶治理模型"(原始数据清洗→结构化处理→质量校验)如同精密的数据过滤器。通过建立农业数据元标准库,采用机器学习算法自动识别异常数据,运用知识图谱技术构建数据关联关系,使数据合规率提升至99.8%。该模块特别研发的智能标注系统,可自动识别数据时空属性,实现"一数一源一标准"的治理目标。

在数据安全管理方面,系统构建了"三维防护体系":采用国密算法实现字段级加密,通过动态脱敏技术保护农户隐私,运用区块链存证确保操作可追溯。其创新的元数据管理系统,如同数据的"基因图谱库",可自动生成符合GB/T 31076标准的资源目录,支持百万级数据表的秒级检索。

数据分析引擎堪称系统的"智慧大脑",集成了时空预测模型、产业关联算法等7类分析工具。以农产品价格预测为例,系统融合了历史交易数据、气象数据、物流数据等18个维度的信息,预测准确率达92%。可视化平台采用"GIS+BI"双引擎,可动态呈现作物长势热力图、农机调度拓扑图等专业分析成果。

数据集市则打造了开放的"数据超市",其创新的"乐高式"数据组装技术,支持用户通过拖拽方式自由组合不同来源的数据。例如在特色产业分析场景,可同时调用电商销售数据、土壤检测数据、气象预报数据等,生成交互式三维分析报告。系统还独创了"数据沙箱"环境,支持敏感数据的安全开发利用。

-标准规范

部署应用成效显著-

在数字化转型浪潮中,农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台严格遵循"顶层设计、标准先行"的建设理念,通过构建统一的数据采集、处理和应用规范体系,犹如为农业信息化建设铺设了高速轨道。

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台采用模块化架构设计,如同搭建积木般灵活可扩展,不仅有效击穿了传统农业数据"信息孤岛"的坚冰,更通过智能数据中台实现了多源异构数据的深度融合。这种系统性集成创新,使农业产业链各环节的数据要素得以自由流动,为精准农业装上了"智慧大脑"。

在服务效能方面,农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台构建了"天-空-地"一体化的数据采集网络,如同为农业生产安装了全天候监测的"数字眼"。通过机器学习算法对海量农业数据进行深度挖掘,形成可视化决策看板,让各级农业经营者能够像查阅气象云图般直观掌握市场动态。特别是建立的农产品价格预警机制,犹如为市场波动安装了"警报器",帮助农户在"成本地板"与"价格天花板"的夹缝中寻找最优解。

数字乡村建设实践中,农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台已发展成为区域农业数字化的"中枢神经系统"。通过建立覆盖省-市-县三级的数字孪生体系,实现了对耕地资源、农机调度、灾害预警等要素的"数字镜像"管理。

在2023年夏收期间,平台指挥中心通过实时分析联合收割机作业轨迹,如同交通管制般科学调度农机资源,使小麦机收效率提升23%,生动诠释了数据要素对传统农业的改造赋能。这种"用数据说话、靠数据决策"的创新模式,正在重塑现代农业的治理体系和产业生态。

【深度操作】

一、

技术架构:

构建四位一体的数字基座

1. 物联网感知层

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台通过部署土壤墒情传感器、气象监测站、无人机遥感等智能装备,实现农作物生长环境数据(温湿度、光照强度、CO₂浓度等)的实时采集。山东省寿光市建设的"智慧农业云平台"已接入2.6万个物联网节点,日均处理数据超3000万条,使大棚蔬菜产量提升23%。

2. 云计算支撑层

采用混合云架构,私有云部署核心业务系统,公有云承载弹性计算需求。农业农村部建设的"国家农业云平台"整合了31个省级节点,提供200+种算法模型,支持千万级并发访问。关键数据采用区块链存证技术,确保农产品溯源信息不可篡改。

3. 数据中台层

为构建现代化农业数据治理中枢,我们创新性地打造了"三库四系统"协同运作体系,犹如为农业数字化转型安装了一台精密运转的"数据引擎"。农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台以三大核心数据库为支柱:基础数据库如同农业信息的基石,完整收录土地确权档案、新型经营主体名录等基础数据,确保每个数据节点都如同经过公证的契约般可靠;

业务数据库则像专业的农业指挥中心,系统整合种业品种资源库、农机作业档案、植保监测记录等动态业务数据,形成覆盖全产业链的"数据光谱";空间数据库则如同给农田装上CT扫描仪,通过高精度农业地图实现厘米级的地理信息刻画,让每一寸耕地都在数字世界中获得精准镜像。

支撑三大数据库运转的是四大智能系统组成的"数据精炼工厂"。数据清洗系统如同配备AI滤网的净化器,采用基于机器学习的异常检测算法,能自动识别并修复数据中的"杂质"和"噪点";质量评估系统则像严谨的质检实验室,通过81项量化指标对数据健康度进行全方位"体检",当前核心数据完整性已达98.7%的行业标杆水平;

智能标签系统犹如专业的数据分类师,运用深度学习模型实现多维数据自动归类,打标准确率稳定在92%以上;服务网关系统则扮演着高效的数据快递员角色,采用微服务架构确保API调用响应时间始终控制在200毫秒内,比眨眼速度还要快上三倍。这套体系通过区块链技术确保数据溯源可信,就像为每个数据单元都配备了不可篡改的"身份证",真正实现从数据采集到应用服务的全链路智能化治理。

4. 应用场景层

开发"1+4+N"应用矩阵:1个决策指挥中心,4大核心模块(生产监测、质量追溯、产销对接、乡村治理),N个特色场景应用。浙江省建设的"浙农码"系统已归集17大类涉农数据,累计发放二维码标签1.2亿个。

随着"浙农码"系统的深入应用,其价值正从基础数据采集向全产业链赋能转变。在衢州常山县,每个胡柚都拥有专属"身份证",消费者扫码即可查看种植环境、施肥记录等全生命周期信息,带动当地特色农产品溢价超30%。这一创新实践正通过"N个特色场景应用"在全省复制推广。

在乡村治理模块基础上,德清县创新开发"宅富通"子场景,盘活闲置农房资源。系统自动匹配供需信息,叠加周边配套设施数据,让沉睡资产焕发新生。目前已完成交易478宗,带动村集体增收超2000万元。这种模块化扩展模式,使得系统如同"乐高积木",各地可自由组合功能组件。

技术团队正探索区块链与"浙农码"的融合应用。在丽水山茶油产业链中,区块链技术确保溯源数据不可篡改,国际采购商通过双语界面直接调取认证信息,推动出口订单增长45%。这种"数字信任"体系的构建,正在重塑农产品流通规则。

随着系统接入全省90%以上的规模经营主体,一个更宏大的图景逐渐清晰——这些实时更新的农业数据流,正通过决策指挥中心的智能分析,转化为区域产业布局的"风向标"。去年台风季,系统提前72小时生成受灾预测模型,为农业保险精准定损提供支撑,减少争议理赔案件60%以上。

二、

应用场景:

破解三农发展痛点

1. 精准生产决策:

江苏省建设的"苏农云"平台整合了60年气象数据、土壤普查数据和3000个田块样本,构建水稻生长模型,指导农户精确施肥。实践表明,氮肥使用量减少15%的同时,亩均增产8.5%。

2. 产业链协同 :

广东省搭建的"农产品12221市场体系"对接全国50个批发市场数据,实现荔枝价格预测准确率达85%。2023年促成交量超120万吨,带动农户增收30亿元。

3. 乡村治理现代化

四川省推行的"数字门牌"系统整合了宅基地管理、人居环境监测等12项功能,办事材料精简60%,矛盾纠纷同比下降42%。贵州省建设的"扶贫云"实现帮扶措施精准到户,返贫预警准确率达91%。

4. 金融服务创新

基于农业经营主体的区块链信用档案,开发"秒批秒贷"产品。安徽省金寨县通过茶叶产业链大数据平台,累计发放信用贷款23.6亿元,融资成本降低3.2个百分点。

三、

实施成效:

数字红利持续释放

1. 经济效益

农业现代化大数据系统-数字乡村发展纲要实践平台试点项目的权威数据犹如一面明镜,映照出大数据技术为现代农业带来的革命性变革。通过构建智能化的农业生产体系,大数据应用展现出令人瞩目的"四重增效"效应:

在劳动生产率方面,依托精准的农机调度系统和智能化的生产管理平台,农业从业者的工作效率实现了25%-35%的跨越式提升;在水资源利用领域,借助物联网传感网络和智能灌溉算法,每滴水珠都被赋予最大价值,促使水资源利用率显著提升20%-25%;

在生态保护维度,基于病虫害预测模型和精准施药系统,农药使用量锐减15%-30%,犹如为农田筑起一道绿色防护屏障;而在经济效益层面,通过优化生产要素配置和降低管理损耗,亩均生产成本实现10%-18%的理性回归。这些数据不仅彰显了数字技术对传统农业的赋能价值,更昭示着我国农业现代化进程正在步入以数据为驱动力的高质量发展新阶段。

2. 社会效益

截至去年底,我国数字乡村建设取得突破性进展,犹如春风化雨般浸润着广袤农村大地。在信息基础设施领域,5G网络建设势如破竹,全国行政村5G通达率已突破80%大关,这意味着超过八成乡村已搭上信息高速公路的"数字快车",为乡村振兴注入强劲动能。

农村互联网普及率同样呈现跨越式增长,达到61.9%的亮眼数据,较上年提升5.2个百分点,昭示着数字鸿沟正在加速弥合。在人才培育方面,各地如火如荼地开展数字技能培训,累计培育数字化新型职业农民突破500万人大关,这些掌握现代信息技术的新型"数字农人",正成为推动农业现代化的生力军。

更令人振奋的是,农产品电商发展呈现井喷态势,全年网络零售额首次突破2.3万亿元大关,同比增长9.2%,犹如插上数字翅膀的农产品正飞向更广阔的市场。这一系列数据生动诠释了数字技术正在重塑传统农业生产方式,为乡村振兴战略实施提供了强有力的数字支撑。

3. 生态效益

通过精准农业技术的系统性实施,我国农业生产正经历着一场深刻的绿色革命。借助卫星遥感、物联网传感器和人工智能算法构建的"数字农田"监测网络,犹如为广袤田野装上了智慧神经系统,实现了对作物生长环境的毫米级管控。

数据显示,这种精细化管理的直接成效令人瞩目:每年减少的化肥流失量高达42万吨,相当于为2.8万公顷耕地卸下了环境污染的包袱;通过优化灌溉制度和改良稻田水分管理,甲烷排放量实现断崖式下降,年减排量突破120万吨二氧化碳当量,这个数字比北京市全年出租车碳排放总量还要高出20%。

更令人振奋的是,农业废弃物资源化利用率跃升至76%,秸秆、畜禽粪便等"放错位置的资源"经过厌氧发酵、热解气化等先进工艺处理,正源源不断地转化为生物天然气、有机肥料等高附加值产品。这些数据不仅勾勒出农业绿色转型的清晰轨迹,更彰显了科技创新对传统产业改造升级的乘数效应。

四、

发展建议

1. 标准体系构建

亟需制定《农业大数据分类分级指南》《涉农数据安全管理办法》等规范,建立数据确权、流通、交易机制。随着数字技术在农业领域的深度渗透,数据要素已成为推动现代农业发展的核心动能。当前亟需构建"分类管理、分级防护"的农业数据治理体系,通过制度创新破解数据要素市场化配置的体制机制障碍。

在数据分类分级方面,建议将农业数据划分为基础地理信息、生产经营数据、生物遗传资源三大类,按照敏感程度实施差异化管控。其中,种质资源数据、精准气象数据等涉及国家战略安全的核心数据应纳入禁止交易清单;土壤墒情、农机作业轨迹等数据可设定脱敏标准后有序流通;农产品市场价格等低敏感数据则应充分释放其要素价值。

数据确权环节需要建立"三权分置"机制,明确数据资源持有权归原始采集主体,数据处理者享有数据加工使用权,而数据产品经营者则获得数据产品经营权。可借鉴区块链技术构建溯源存证系统,通过智能合约自动执行权益分配,解决传统农业经营主体议价能力弱的问题。

在流通交易层面,建议组建国家级农业数据交易服务平台,推行"数据可用不可见"的隐私计算模式。例如利用联邦学习技术,使科研机构能够跨区域分析病虫害传播规律,同时确保各经营主体的原始数据不出域。配套建立数据资产评估体系,开发数据保险、数据信托等金融工具,激活数据要素的资本属性。

2. 基础设施升级

建议全面实施"农业新基建三年行动计划",重点打造四大核心数字化基础设施体系:首先,构建高精度农业遥感卫星星座系统,通过多光谱、高时空分辨率的卫星组网监测,实现对农作物长势、土壤墒情、病虫害等农业要素的全天候动态感知。

其次,部署覆盖全域的智能物联网感知网络,在田间地头布设土壤传感器、气象站、虫情测报灯等智能终端设备,形成"空天地"一体化的数据采集体系。第三,建设分布式边缘计算节点,在县域层面部署具备AI推理能力的边缘服务器,实现农业生产数据的实时处理与智能决策,有效解决数据传输延迟问题。

最后,打造农业农村数字孪生系统,整合遥感影像、物联网数据、历史农情等信息,构建虚实映射的农业生产仿真环境,为精准农业提供可视化决策支持。这四大系统将共同构成现代农业的"数字神经系统",通过新一代信息技术与农业生产的深度融合,全面提升我国农业的精准化、智能化水平。

3. 人才梯队培养

为全面赋能乡村振兴战略,农业农村部正大力推进"数字农人"培育计划,着力构建"院士工作站引领创新、数字农业实训基地强化技能、田间学校扎根实践"的三级联动培训体系。这一体系犹如金字塔般层次分明:顶端由院士工作站汇聚农业科技前沿智慧,通过产学研协同创新攻克数字农业"卡脖子"技术;

中部的实训基地配备智能灌溉系统、农业无人机等数字化设备,打造沉浸式教学场景;基层的田间学校则如同毛细血管深入生产一线,让学员在真实农事操作中掌握"数字+农艺"的融合应用。计划在未来五年内,通过线上线下相结合的培养模式,重点培育100万名既精通物联网、大数据等数字技术,又深谙农业生产规律的复合型"新农人",使其成为推动农业现代化的中坚力量。

该计划特别注重"理论-模拟-实操"的梯度培养,通过建立学分银行实现技能认证互通,确保人才培育质量。正如春雨润物细无声,这套培育体系将数字化基因注入传统农业,为乡村振兴注入持久动能。

4. 商业模式创新

在数字经济蓬勃发展的时代浪潮下,数据要素市场化配置正成为推动产业变革的核心引擎。通过构建"数据托管+增值服务"的创新生态,我们不仅实现了数据资源的集约化管理,更打造了覆盖数据清洗、分析建模到商业应用的全链条服务体系。这种模式如同为数据资产搭建了"价值孵化器",通过专业化的运营手段,使原始数据蜕变为具有市场潜力的高附加值产品。

与此同时,"数字孪生+保险期货"的融合创新正在重塑传统风险管理体系。数字孪生技术如同在虚拟世界构建的"镜像实验室",能够对实体产业进行毫秒级的动态模拟和风险预判。当这项技术与金融衍生工具相结合时,便形成了精准的风险对冲机制-保险公司可以基于数字孪生的实时监测数据开发个性化保单,期货市场则能据此设计更科学的套保方案。这种跨界的业态融合,既提高了风险定价的精确度,又拓展了金融服务的边界。

要确保这些创新模式的可持续发展,需要建立"三位一体"的运营机制:在技术层面构建智能化的数据中台,实现要素的高效流转;在制度层面完善数据确权与收益分配体系,形成良性的价值循环;在市场层面培育多元化的应用场景,促进生态协同发展。这种系统化的制度设计,犹如为数据要素市场装上了"永动机",既能持续释放数据红利,又能保障各参与方的合法权益。

当前,农业现代化大数据系统——数字乡村发展纲要实践平台建设已步入深化应用的攻坚阶段,犹如一艘即将扬帆远航的巨轮,正待各方力量共同把舵。政府、企业、科研机构和农民主体需构建"四位一体"的协同机制,形成"众人拾柴火焰高"的聚合效应。

在筑牢数据安全防火墙的基础上,通过建立分级分类的数据共享机制,让沉睡的农业数据资源如春水般涌动,充分释放其潜在价值。可以预见,未来三年将是数字农业技术迭代的爆发期——数字孪生技术将构建起农田的"数字镜像",实现"虚实相生"的精准管控;

AI大模型将化身"数字农艺师",为作物生长提供全天候的智能诊断;区块链技术则如同"数字脐带",确保农产品全程可追溯。这些技术的融合应用,将彻底颠覆传统"靠天吃饭"的生产模式,推动农业生产经营实现从经验驱动到数据驱动的范式革命,为农业强国建设打造坚实的数字底座。在这场变革中,每一块农田都将成为数据采集的神经末梢,每一台农机都将变身智能终端,共同编织成覆盖全产业链的智慧农业神经网络。

农业现代化大数据系统-万祥军 | 数字乡村发展纲要实践平台

热门关注

热门关注