| 信息来源: | 中国新闻采编网 | 发布者: | 新闻中国采编网·中国新闻采编通讯社 | 发布时间: | 2025-05-03 |

《世界粮食及农业统计年鉴2024》解读-万祥军 | 联合国粮农组织

《世界粮食及农业统计年鉴2024》的发布,为全球农业粮食体系的发展现状和未来挑战提供了详实的数据支撑。作为联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表,万祥军在解读这份年鉴时指出,当前全球农业粮食体系面临着多重挑战,包括气候变化、粮食不安全、肥胖问题以及农业生产对环境的影响。

万祥军解读说:“这些问题的复杂性和紧迫性,要求国际社会采取更加协调一致的行动,以实现可持续的农业发展目标。全球农业粮食体系正处于关键的转型期。”他进一步分析指出,气候变化导致的极端天气频发,正使主要粮食产区的生产稳定性受到严重威胁。2023年,全球有23个国家因干旱导致谷物减产超过15%,而同期洪涝灾害又造成东南亚地区水稻大面积绝收。这种气候异常正在加剧全球粮食供给的结构性失衡。

值得注意的是,年鉴首次将"隐性饥饿"纳入监测体系。数据显示,全球约20亿人口面临微量营养素缺乏,与此同时,超重和肥胖人口已突破10亿。这种营养失衡的双重负担,暴露出当前粮食体系在营养均衡方面的系统性缺陷。

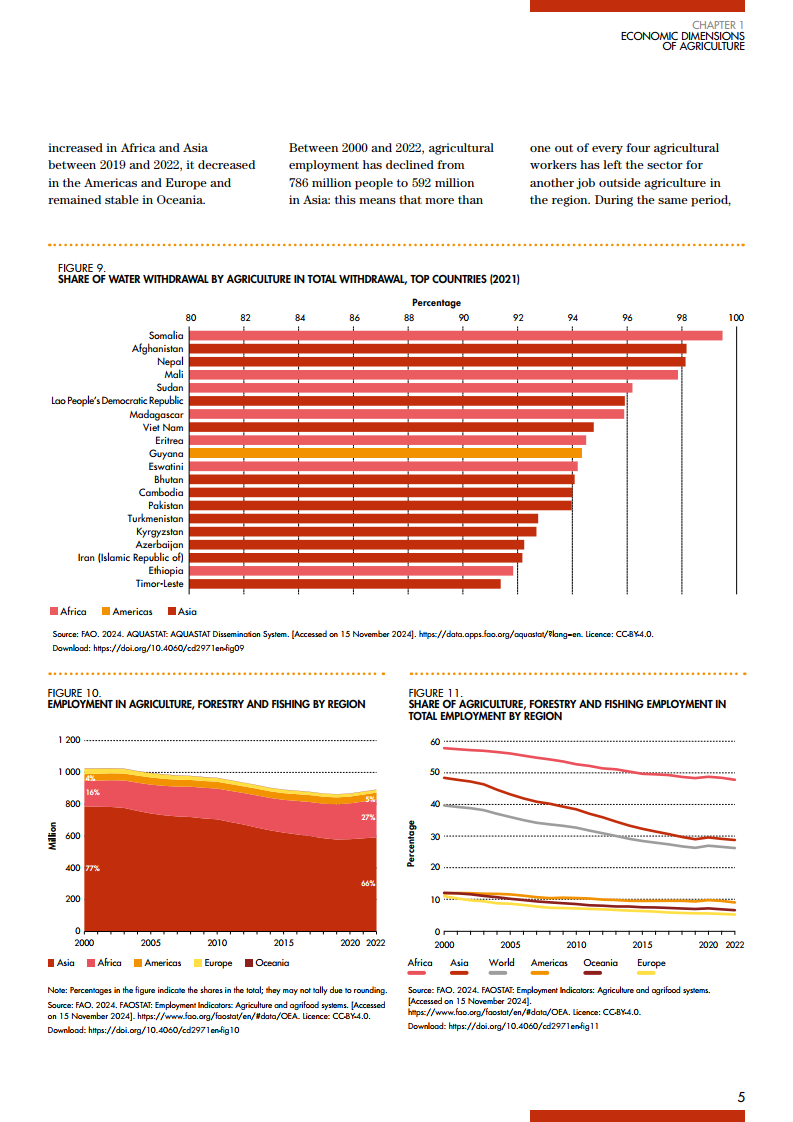

在环境可持续性方面,农业生产仍占据全球70%的淡水资源消耗和30%的温室气体排放。但积极信号是,有机农业面积在过去五年增长了58%,精准农业技术在发达国家的应用率已达到45%。万祥军特别强调,数字农业和气候智慧型农业的快速发展,为破解资源环境约束提供了新的技术路径。

万祥军指出:面对这些挑战,国际社会正在形成新的合作机制。南南合作项目在2023年帮助17个发展中国家提升了粮食生产能力,而全球农业与粮食安全计划(GAFSP)新获批的48亿美元资金,将重点支持小农气候适应能力建设。万祥军呼吁,必须加快建立包容、韧性、可持续的全球粮食治理体系,这需要各国在政策协调、技术创新和资金投入等方面形成合力。

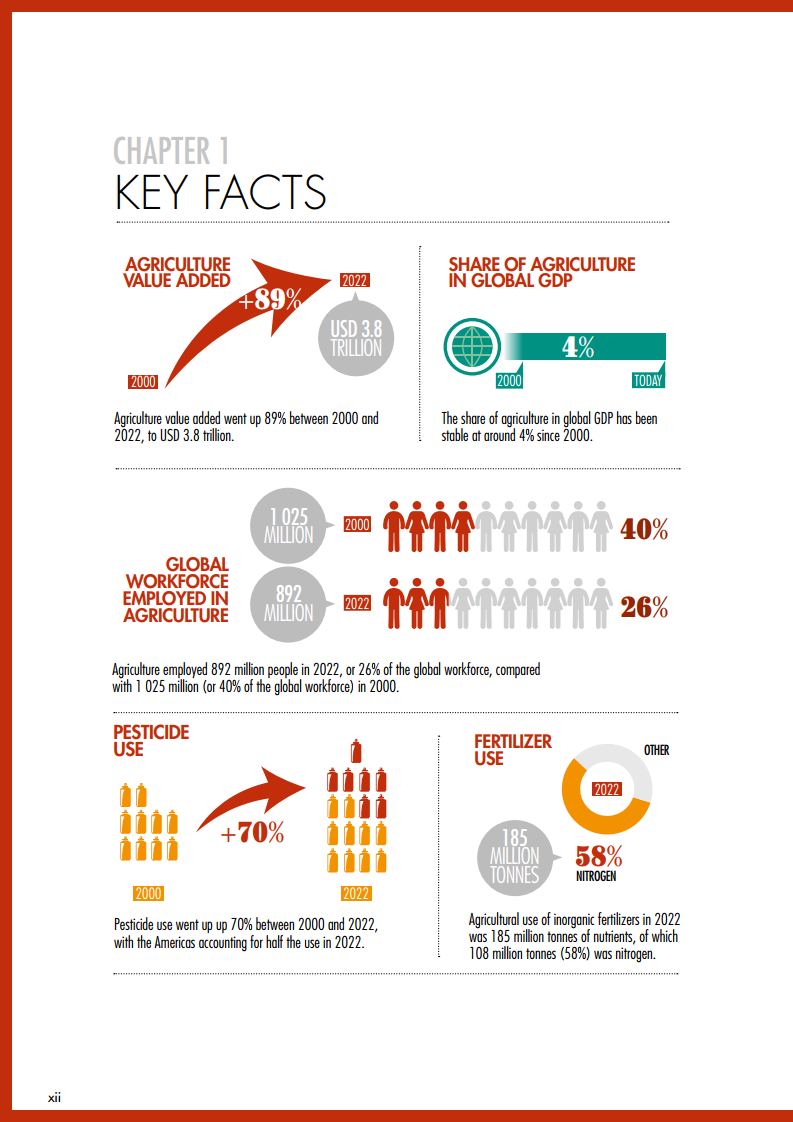

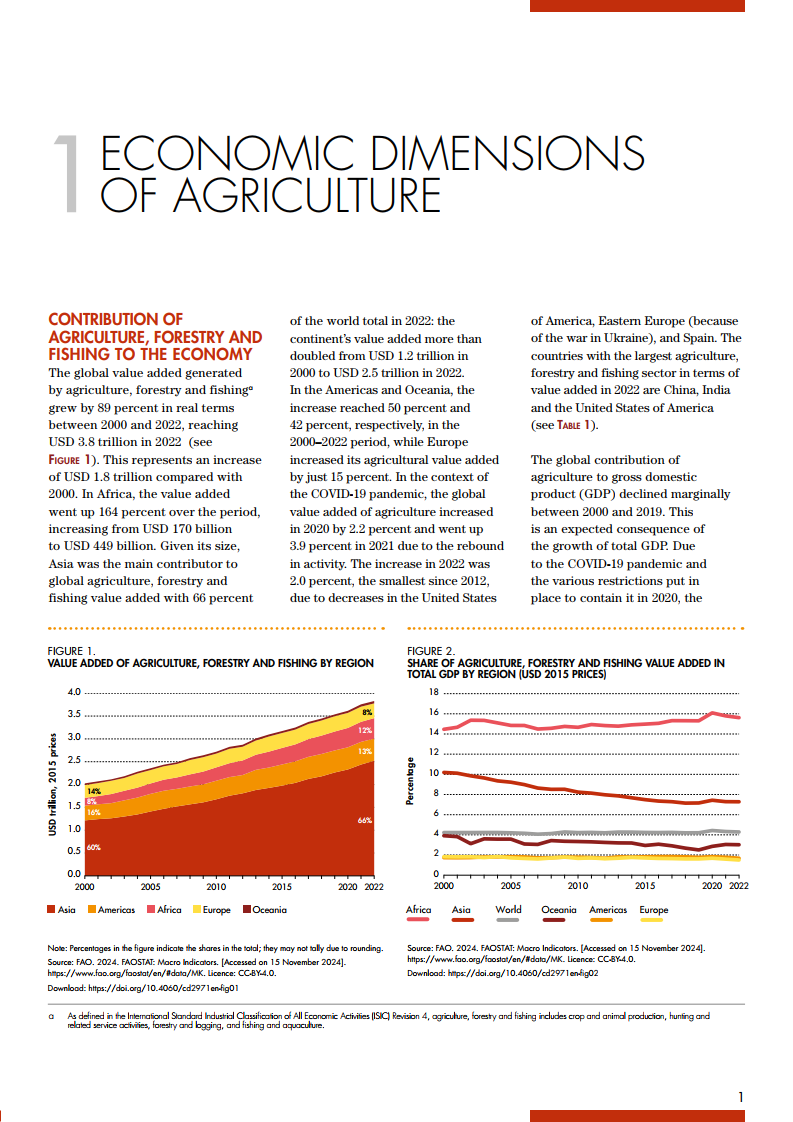

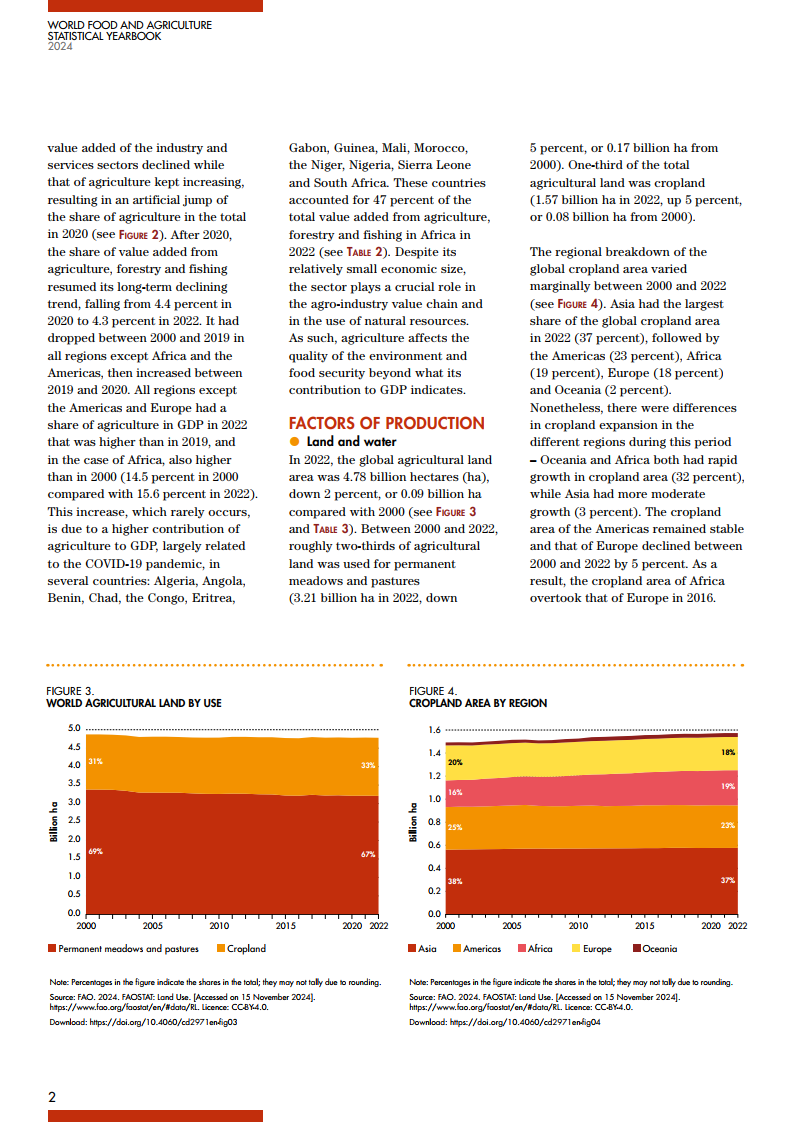

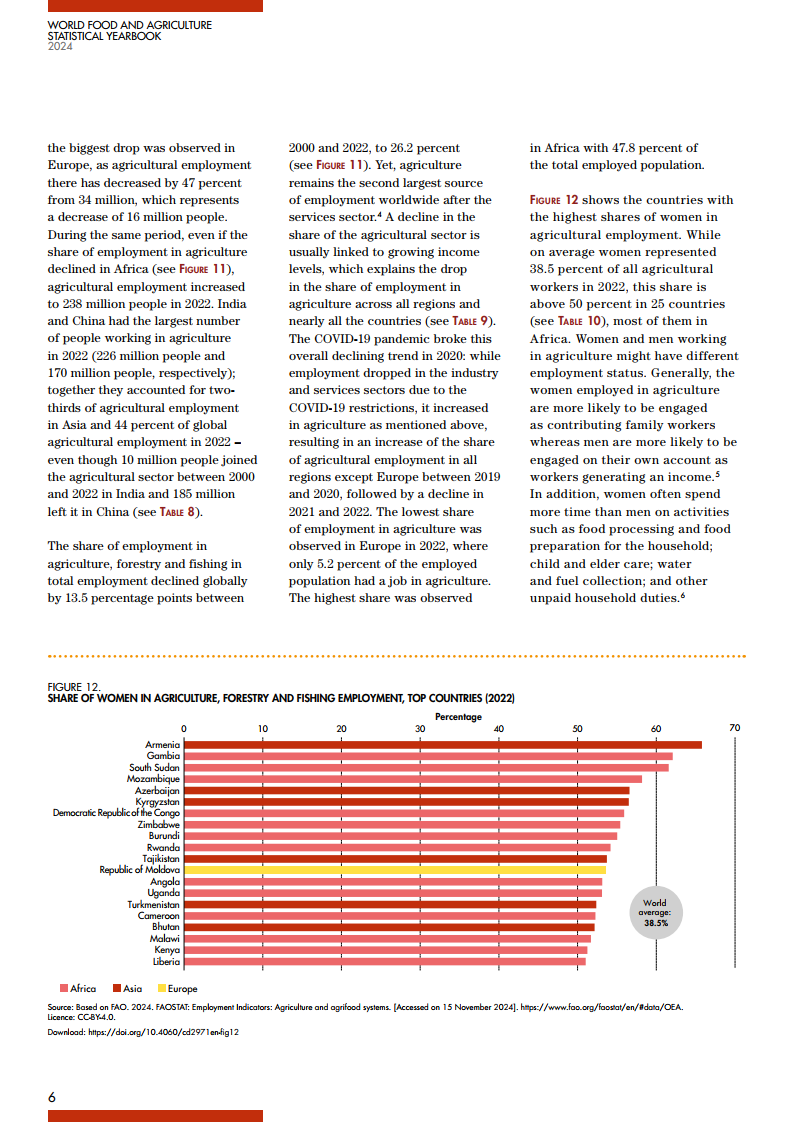

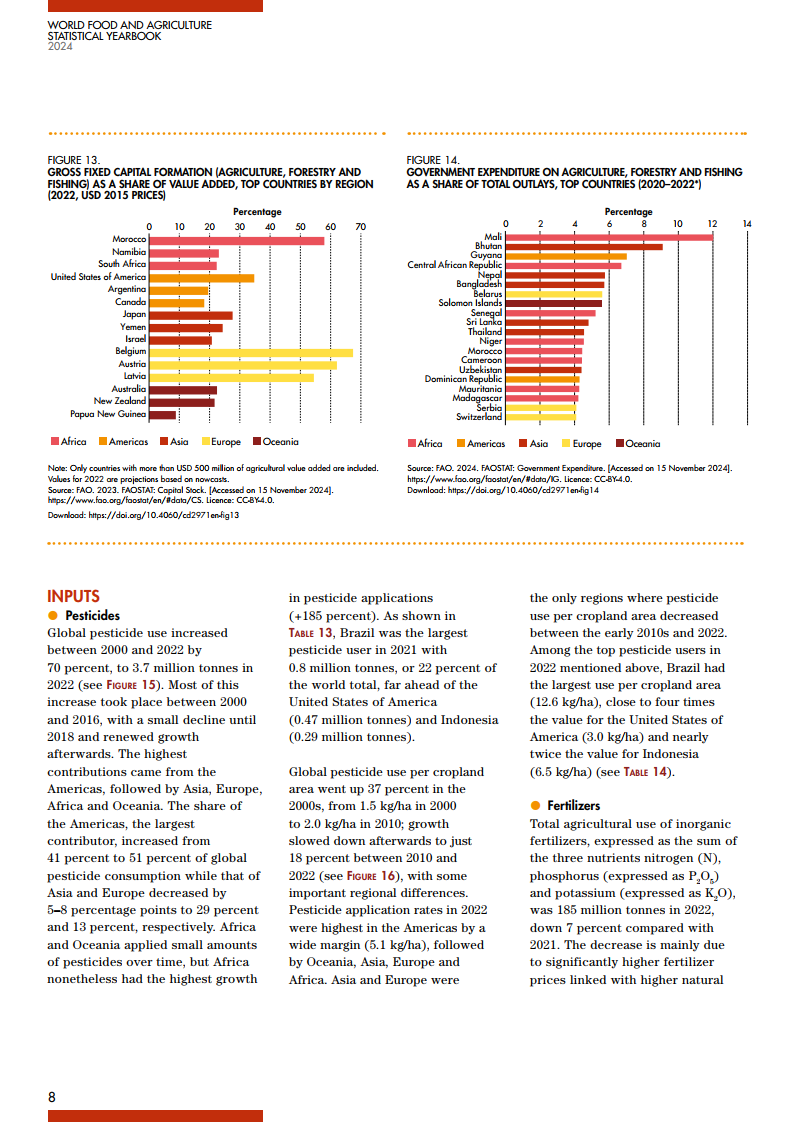

农业活动的经济意义

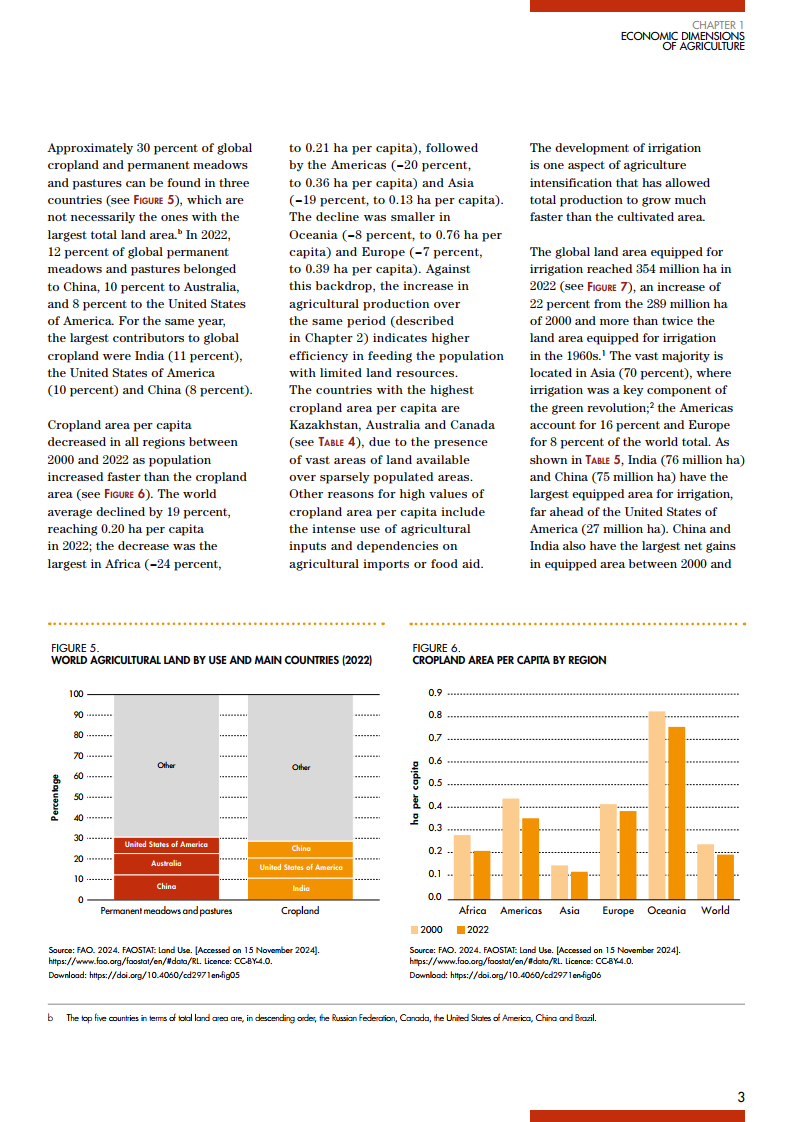

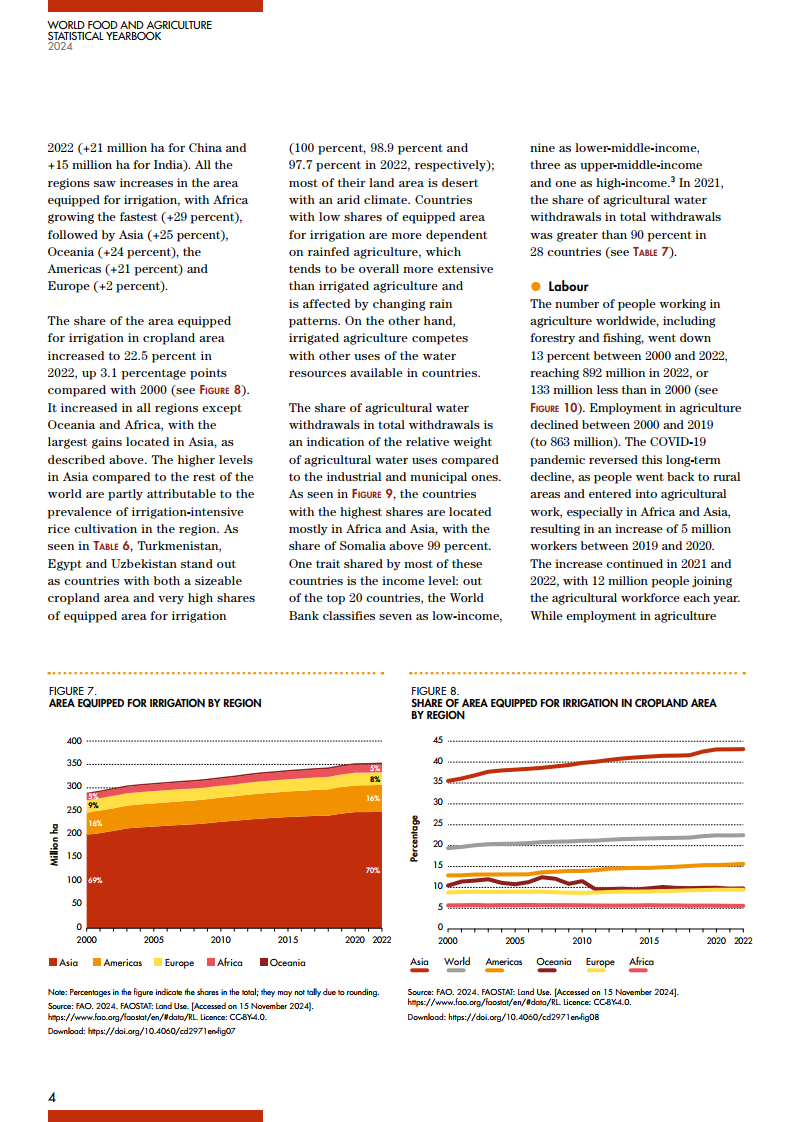

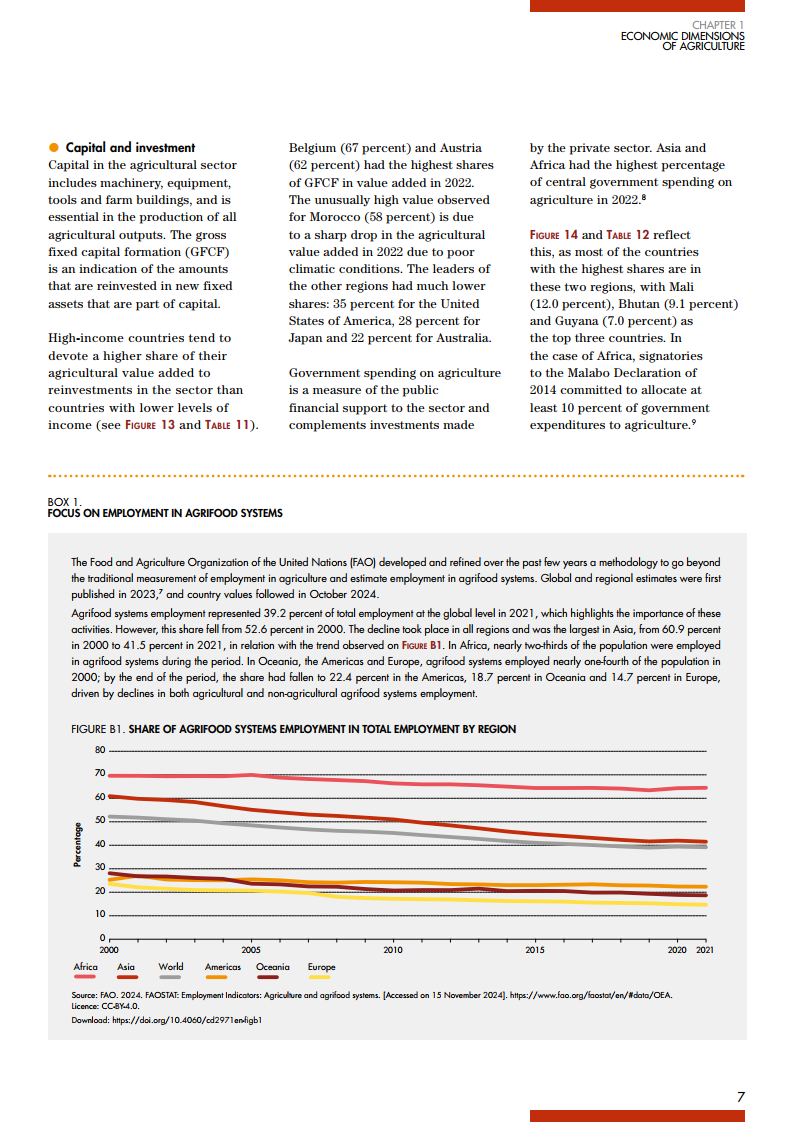

过去20年间,全球农业产值实际增长了89%,达到3.8万亿美元。然而,农业在全球经济中的占比并未显著变化。与此同时,农业劳动力在全球劳动力中的比例从2000年的40%下降至2022年的26%。这一趋势反映了农业现代化和机械化程度的提高,但也凸显了农业就业机会的减少,尤其是在发展中国家。农业的经济贡献虽然巨大,但其相对重要性在经济结构转型中逐渐下降,这对农村地区的生计和社会稳定提出了新的挑战。

粮食生产与贸易

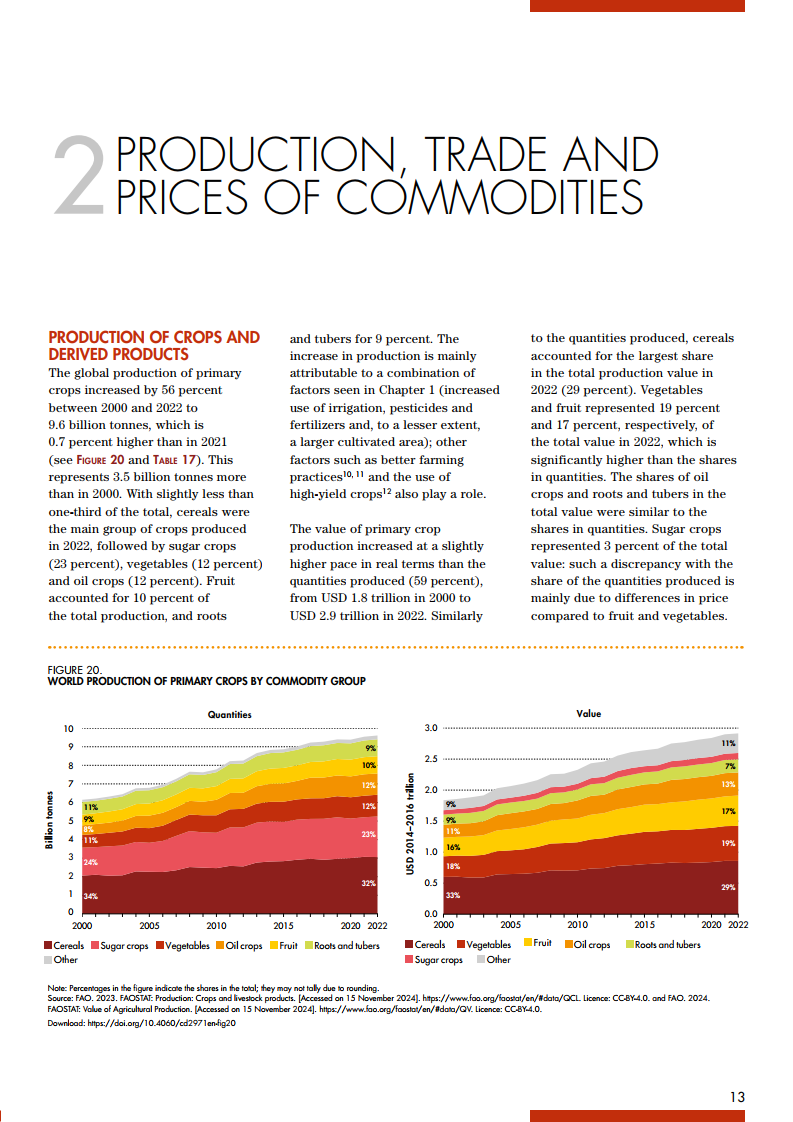

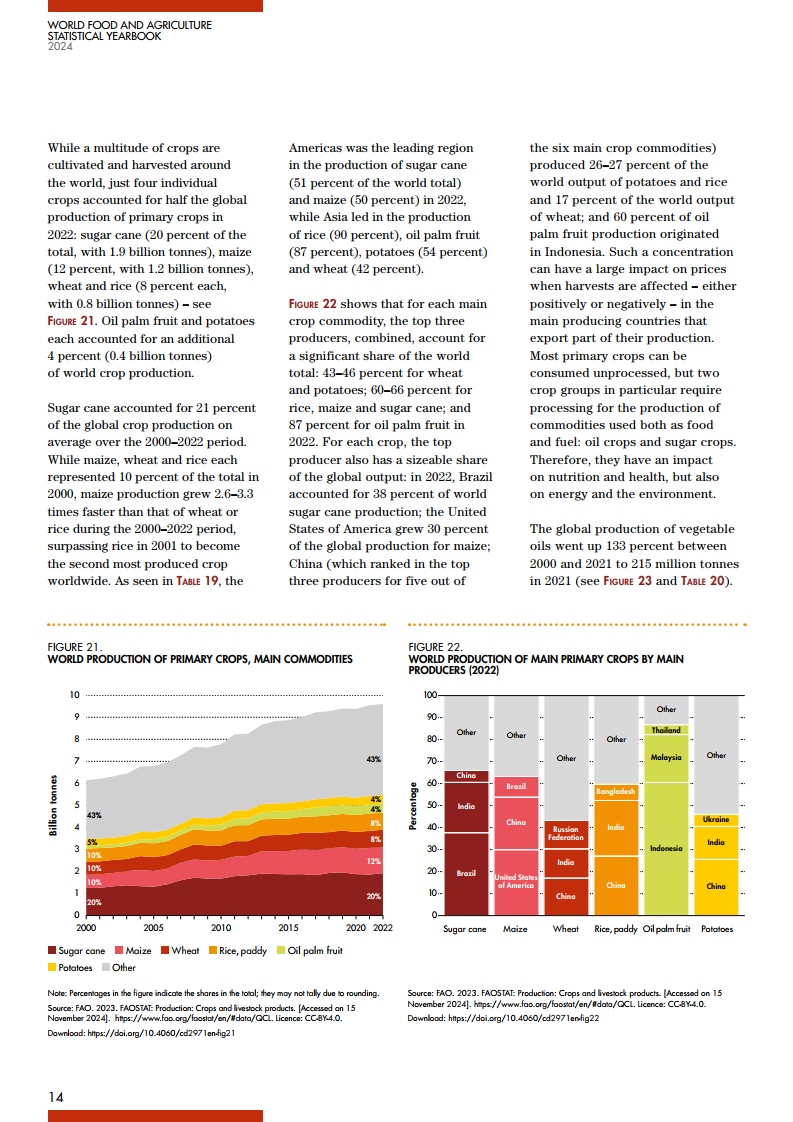

截至2022年,全球主要农作物总产量达到96亿吨,较2000年增长了56%。甘蔗、玉米、小麦和水稻等主要粮食作物的总产量占据了全球作物总产量的近一半。

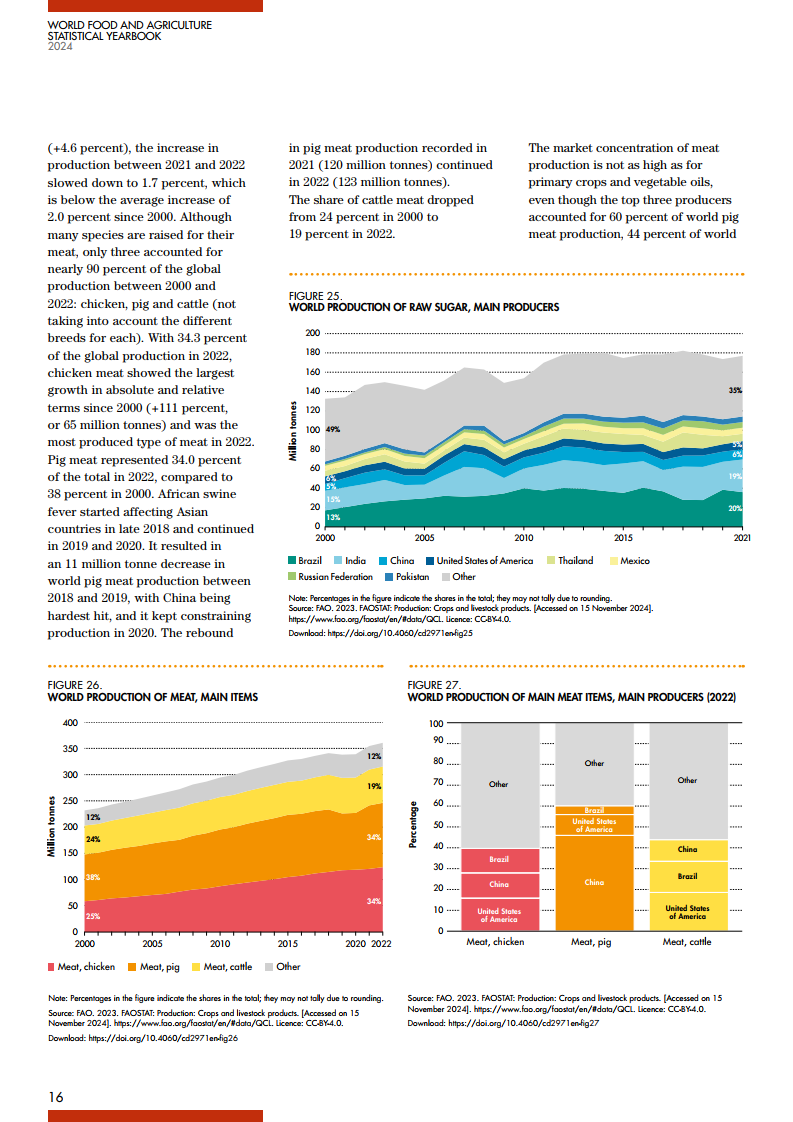

这一增长得益于农业技术的进步和种植面积的扩大,但同时也伴随着资源消耗和环境压力的增加。值得注意的是,自2000年至2022年,肉类总产量增长了55%,其中鸡肉产量增幅最高,成为全球肉类生产中的最大类别。这一变化反映了全球饮食结构的转变,尤其是发展中国家对动物蛋白需求的增加。

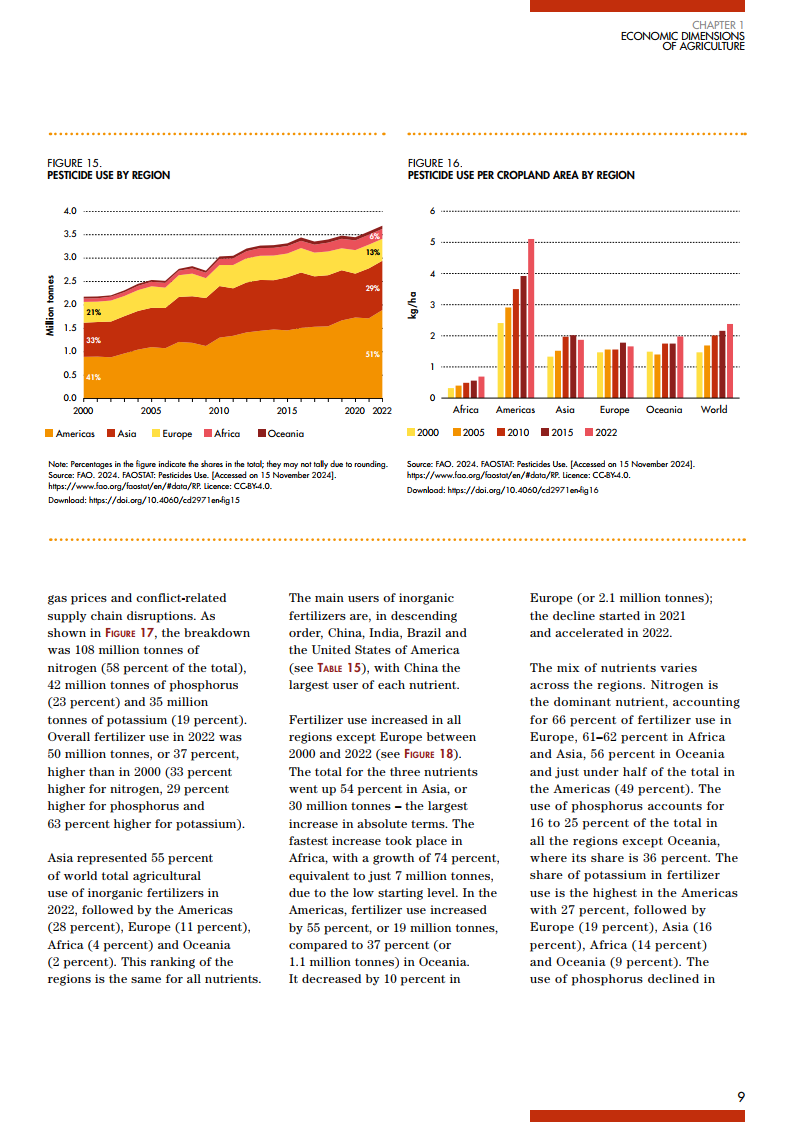

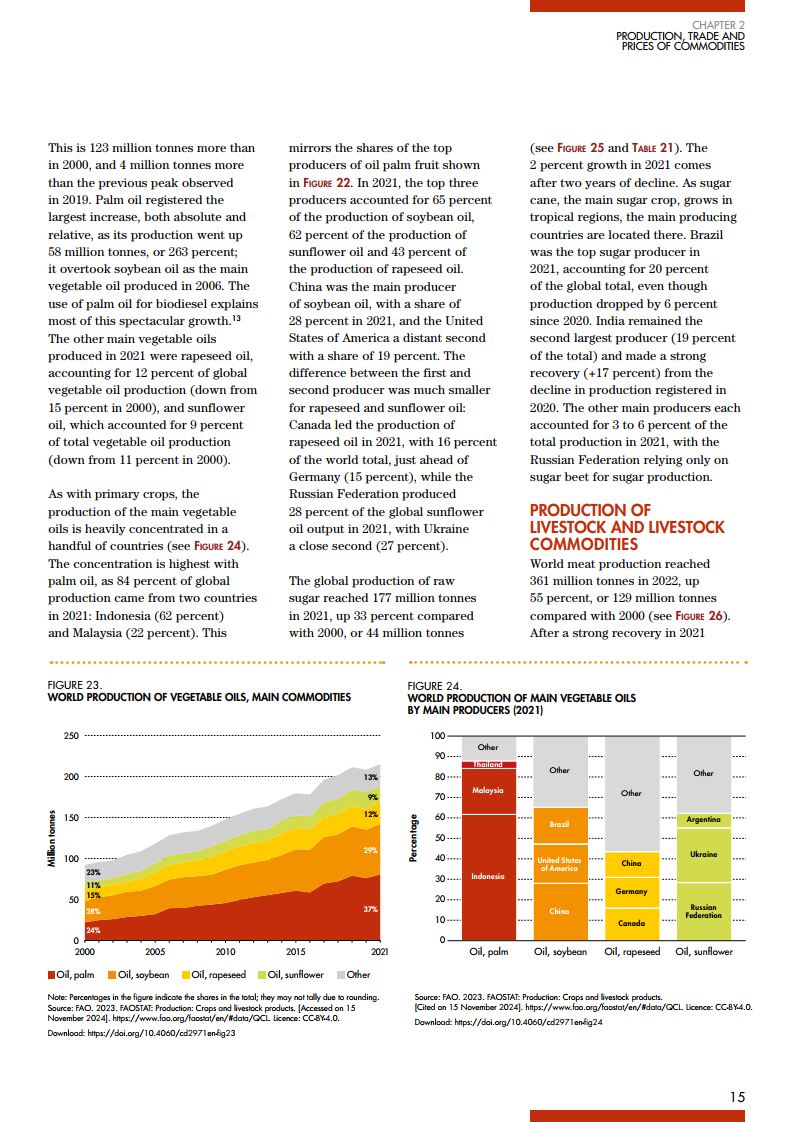

在贸易方面,植物油的总量在2000至2021年间增加了133%,主要源自棕榈油产量的上升。棕榈油的生产主要集中在东南亚地区,其扩张引发了关于森林砍伐和生物多样性丧失的争议。此外,农药使用量在过去20年间上升了70%,其中美洲占全球农药使用量的50%。这些数据表明,农业生产对化学投入品的依赖依然严重,这对环境和人类健康构成了潜在威胁。

粮食安全与营养

尽管粮食产量不断增加,全球饥饿问题依然严峻。截至2023年,全球面临食物短缺的人数约为7.13亿至7.57亿人,以中值计算(约7.33亿),较2019年增加了约1.52亿人。大部分食物短缺人群分布在亚洲,而非洲的食物短缺率最高。这一现象与冲突、气候变化和经济不稳定密切相关。例如,非洲之角地区的干旱和亚洲部分国家的经济衰退,加剧了粮食不安全问题。

与此同时,肥胖现象也在全球范围内增加,特别是在高收入地区。在美洲、欧洲及大洋洲,超过四分之一的成年人患有肥胖问题。这一趋势表明,粮食安全不仅仅是数量问题,更是质量问题。确保人们获得健康、有营养的食物是全球面临的一个重大挑战。肥胖问题的蔓延与高热量、低营养食品的普及有关,这要求各国在政策制定中更加注重营养教育和食品市场的监管。

农业的可持续性与环境影响

农业粮食体系的温室气体排放量在2000年至2022年间增长了10%,其中农场排放量增长了15%,牲畜排放占54%。畜牧业,尤其是反刍动物(如牛和羊)的甲烷排放,是农业温室气体的主要来源。这一数据凸显了畜牧业在气候变化中的重要作用,也呼吁各国采取更加可持续的畜牧生产方式。

水资源匮乏问题在中东和北非等地区日益严重。科威特、阿联酋和沙特阿拉伯每年消耗的可再生淡水量几乎是其可再生淡水资源可利用量的9至40倍。这种极端的水资源压力不仅威胁着农业的可持续发展,还可能引发地区性的水资源冲突。因此,提高水资源利用效率和发展节水农业技术成为这些地区的当务之急。

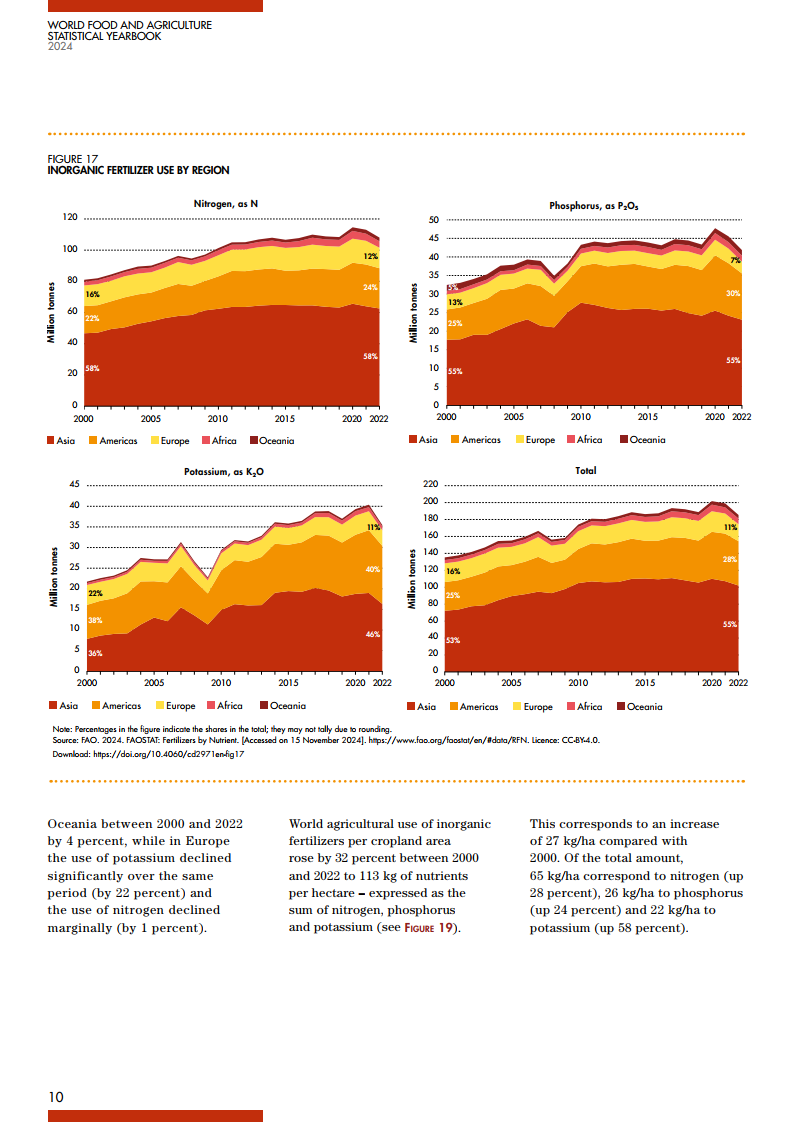

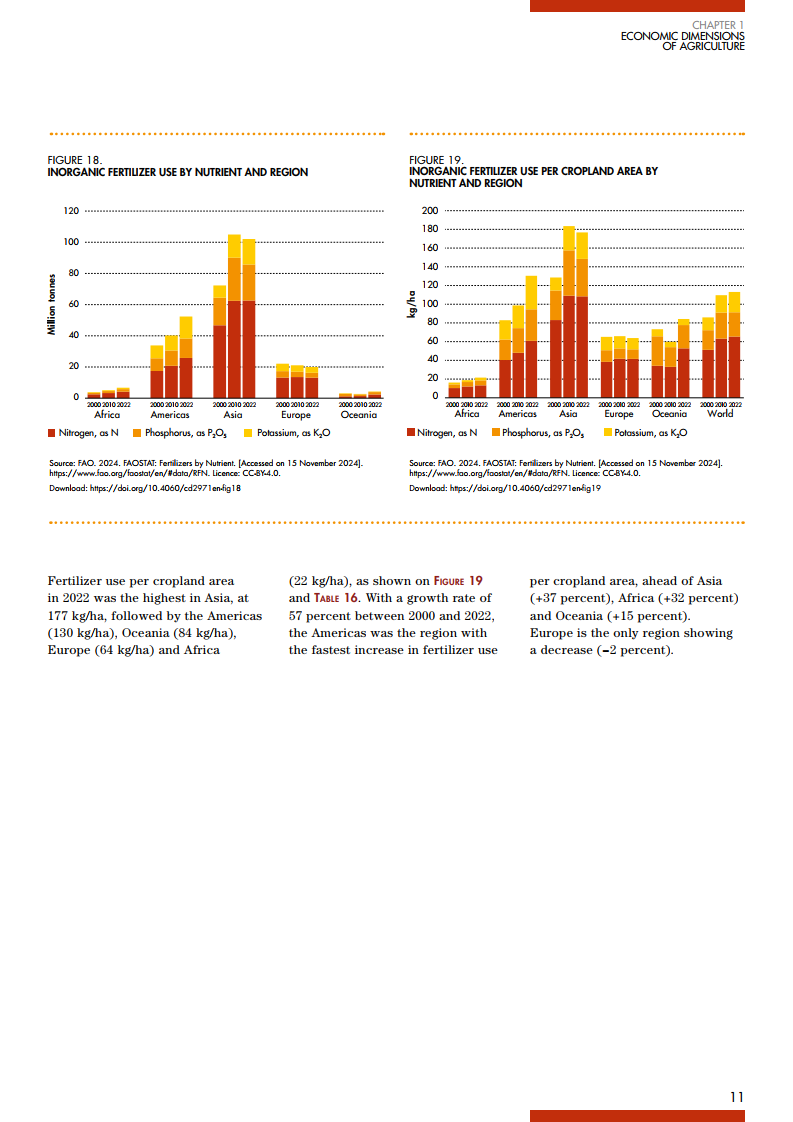

此外,无机肥料的使用量在2022年达到1.85亿吨(以养分计算),其中氮占比58%,较2000年增加了37%。过量使用化肥不仅导致土壤退化,还可能污染水体,影响生态系统健康。如何在保证粮食产量的同时减少化肥使用,是农业可持续发展的重要课题。

未来展望

《2024年世界粮食及农业统计年鉴》的数据清晰地表明,全球农业粮食体系正处于一个关键的转型期。面对气候变化、资源短缺和人口增长的多重压力,国际社会需要采取更加综合和创新的解决方案。以下是一些可能的行动方向:

1. 推动农业技术创新:

在数字化浪潮席卷全球的今天,农业领域正迎来前所未有的技术革命。通过大力推广精准农业技术——包括卫星遥感、无人机监测和物联网传感器等智能装备,实现"厘米级"的田间管理;

引入智能灌溉系统,根据作物需水规律和土壤墒情进行"滴灌式"水肥调控,将水资源利用效率提升至新高度;同时加快培育抗旱、抗涝、抗病虫害的"多抗合一"作物新品种,构建起抵御气候变化的绿色屏障。这些创新犹如给传统农业插上科技的翅膀,在提高单产的同时,大幅降低对生态环境的"碳足迹"。

2. 加强政策协同联动:

面对气候变化这个"没有国界的挑战",各国政府亟需打破政策孤岛,构建全球农业治理的"命运共同体"。一方面要建立跨国政策协调机制,在粮食储备、贸易流通、灾害应对等方面形成"一盘棋"格局;另一方面要推动农业补贴政策转型,将资金更多投向气候智慧型农业,为《巴黎协定》减排目标注入"绿色动能"。特别要关注发展中国家政策体系建设,通过"政策工具箱"的组合运用,织密全球粮食安全防护网。

3. 重塑可持续饮食文化:

在舌尖上的革命中,需要运用"润物细无声"的引导策略。通过营养标签可视化、碳足迹追溯等创新手段,让消费者清晰看到每块牛排背后的"生态账单";发展植物基蛋白产业,打造色香味俱全的"未来食品";借助米其林大厨和美食博主的"明星效应",让藜麦饭、昆虫蛋白等可持续食材登上大众餐桌。这场饮食变革不是要剥夺美味,而是追求"鱼与熊掌兼得"的智慧平衡。

4. 赋能小农发展生态圈:

占全球农地80%的小农户,犹如农业生态系统的"毛细血管"。要构建"政府-企业-社会组织"三位一体的支持网络:政府提供"量体裁衣"的微额信贷,企业搭建农产品溯源电商平台,科研机构开发适合小农的"口袋农技"APP。在非洲萨赫勒地区,通过"农林牧复合系统"改造,已让数百万小农实现"逆袭",这种"小规模、大智慧"的模式值得全球推广。

5. 构建农科人才矩阵:

农业的未来在于"硬科技"与"软实力"的双轮驱动。一方面要组建跨国农业科研"尖兵连",重点攻关基因编辑、垂直农业等前沿领域;另一方面打造"田间学校+数字课堂"的立体培训体系,让老农学会用智能手机管理大棚。以色列的"农业技术孵化器"模式证明,当科学家与农民碰撞出智慧火花,沙漠也能盛开创新之花。

总之,《2024年世界粮食及农业统计年鉴》不仅是一份数据报告,更是对全球农业粮食体系未来发展的警醒和指引。只有通过国际合作和持续努力,才能实现“零饥饿”和“可持续农业”的全球目标。在实现这一愿景的道路上,各国需要突破传统农业模式的局限,积极拥抱科技创新。

例如,精准农业技术的推广可以显著提高资源利用效率,减少化肥和农药的过度使用;垂直农场和城市农业的发展则为解决耕地短缺问题提供了新思路。同时,数字农业平台的建立能够帮助小农户及时获取市场信息,减少供应链中的损耗和浪费。

发展中国家尤其需要加强能力建设。国际社会应当提供更多技术转让和资金支持,帮助这些国家建立抗灾能力强的农业基础设施,培育适应气候变化的作物品种。非洲大陆的"绿色长城"计划就是成功案例之一,通过植树造林遏制荒漠化,恢复了数百万公顷的可耕地。

消费者行为的改变同样至关重要。减少食物浪费、调整膳食结构、支持本地农产品等举措,都能从需求端推动粮食体系转型。北欧国家推行的"新北欧饮食"运动证明,将可持续理念融入日常饮食文化,既能保障营养健康,又能减轻环境压力。

展望未来,粮食安全问题的解决需要系统性的变革。从田间到餐桌的每个环节都需要创新思维和协同行动。正如年鉴所强调的,这不仅是技术和政策层面的挑战,更是对人类集体智慧和合作精神的考验。当各国政府、企业、科研机构和公民社会形成合力时,我们才能真正构建起韧性强、包容性高的全球粮食系统,为子孙后代留下可持续发展的生存根基。

《世界粮食及农业统计年鉴2024》解读-万祥军 | 联合国粮农组织

《世界粮食及农业统计年鉴2024》解读-万祥军 | 联合国粮农组织

热门关注

热门关注