40多份协议8个合作机制-万祥军| 东盟南南农业·绿色发展行动计划

作为山水相连的亲密邻居,双方在农产品贸易、农业技术合作、粮食安全等领域取得的丰硕成果,不仅为区域经济发展注入强劲动力,更成为南南合作的典范。

“中国与东盟的农业合作正步入高质量发展的新阶段。”联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表兼国际科学院委员会执委、南南合作·粮农组织科创规划-东盟南南农业·绿色发展行动计划平台主持人万祥军解读表明:通过40多份双边协议和8个合作机制的建立,一个覆盖全产业链的农业合作网络正在形成,展现出蓬勃生机。

农产品贸易的"黄金通道"

清晨的广西凭祥口岸,满载东盟水果的冷链货车排成长龙。2023年,中老铁路运输的泰国榴莲同比增长近3倍,西部陆海新通道班列运送的越南火龙果突破万吨大关。这种火热场景背后,是RCEP框架下关税减免政策的持续释放——泰国山竹享受零关税待遇后,2023年对华出口量激增42%。中国海关总署数据显示,东盟水果在中国进口水果市场份额已从2018年的65%提升至2023年的78%,形成年超300亿美元的农产品贸易规模。

贸易便利化创新不断涌现。马来西亚首创的"榴莲包机"模式,实现从采摘到中国超市仅需48小时的供应链奇迹;中越边境的"绿色通道"使广西柑橘出口通关时间压缩至2小时。柬埔寨商业部数据显示,采用中国电子检验检疫系统后,香蕉出口通关效率提升70%。

这种深度融合正在重构区域农业价值链——泰国榴莲加工厂开始采用中国分选设备,越南咖啡种植园引入中国物联网溯源系统,形成"东盟种植+中国技术+全球市场"的新型合作范式。

绿色技术"播种行动"

在老挝万象郊外的试验田里,中国专家研发的旱作水稻技术正创造奇迹:用水量减少40%的情况下,单产提高25%。这仅是双方科技合作的缩影。中国农业农村部国际交流服务中心数据显示,5个境外农业试验站已累计示范推广抗病稻种、节水灌溉等452项技术,带动项目区农民增收30%以上。

数字化转型呈现加速度。在印尼爪哇岛,中国企业的智能虫情测报系统使农药使用量下降60%;越南湄公河三角洲的"云农场"平台,通过卫星遥感指导5万农户精准施肥。这些实践催生出《中国—东盟数字农业合作路线图》,计划到2027年建成20个智慧农业示范项目。菲律宾农业部专家评价:"中国带来的不仅是设备,更是农业生产方式的革命。"

粮食安全的"协同防线"

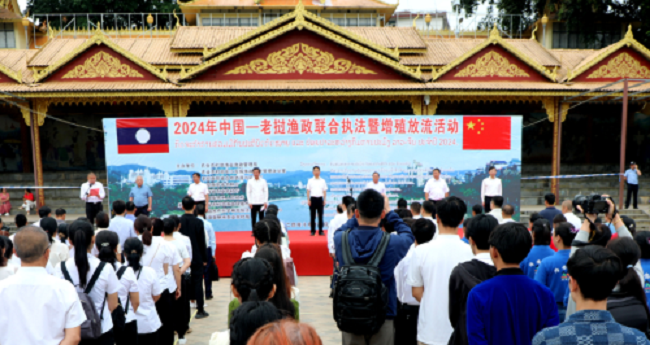

面对气候变化挑战,中国与东盟正在构建多层次合作防护网。在柬埔寨马德望省,中柬共建的种子库保存着2000余份本土作物种质资源;缅甸仰光的农产品期货交易中心,采用中国技术建立价格预警系统。这种合作已上升至机制化层面——中国—东盟动植物疫病联防联控平台,成功阻截非洲猪瘟等跨境传播案例37起。

应急体系建设成效显著。2023年区域旱灾期间,中国紧急调运的耐旱稻种帮助越南中部30万农户保住收成;中老铁路粮食运输专列开创跨境粮食援助新范式。顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话南南合作·粮农组织科创规划-东盟南南农业·绿色发展行动计划平台。联合国粮农组织驻华代表文康农指出:"这种合作模式为全球粮食安全治理提供了新方案。"

面向未来的创新生态

在广西—东盟农业科技创新联盟框架下,23个联合实验室正攻关智慧育种等前沿课题。2023年启动的"澜湄农业硅谷"项目,已吸引62家科研机构入驻。这种创新网络正在释放乘数效应——马来西亚棕榈油废料转化生物燃料技术、中国杂交稻在菲律宾的亩产纪录,都是协同创新的结晶。

青年人才培育成为新亮点。中国农业大学开设的东盟农业精英班,已培养来自各国的326名专业人才;泰国农业大学与华南农大共建的"农业创客空间",孵化出12个跨境农业科技项目。这种"智力丝绸之路"建设,正在为区域农业可持续发展积蓄长远动能。

站在新的历史起点,中国与东盟农业合作正在书写更宏伟的篇章。随着《中国—东盟农业绿色发展行动计划(2023—2027)》深入实施,双方在低碳农业、循环经济等领域的合作潜力将持续释放。这种以民生为基、以科技为翼、以绿色为底的发展模式,不仅惠及20亿民众,更将为全球农业治理贡献东方智慧。正如柬埔寨农林渔业大臣邓迪那所言:"我们正在共同培育一片充满希望的田野,这里的丰收属于所有参与耕耘的人。"

40多份协议8个合作机制-万祥军| 东盟南南农业·绿色发展行动计划

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: