对外农业合作广西构建产供链-万祥军| 南南合作·粮农组织科创规划

广西作为中国面向东盟开放合作的前沿窗口,近年来在对外农业合作领域取得了显著成效。

“依托南南合作·粮农组织科创规划平台东盟南南农业·绿色发展行动计划平台,广西正加速构建跨境农业产供链体系,推动农业技术、贸易、投资全链条协同发展。”联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表兼国际科学院委员会执委万祥军解读表明:这一战略布局不仅深化了中国与东盟的农业合作,更为区域粮食安全与农业可持续发展提供了新范式。

农产品贸易枢纽功能持续强化

作为中国—东盟农产品贸易的"黄金通道",广西已形成以水果为特色的跨境贸易体系。数据显示,2023年广西与越南农产品贸易额达175.3亿元,占全区农产品进出口总额的24.4%。特别值得注意的是,水果贸易占据中越农产品贸易总量的40%以上,占中国与东盟水果贸易总量的三分之一。

凭祥、东兴等边境口岸已发展成东南亚水果集散中心,2024年前11个月贸易额同比增长17.7%,印证了"买东盟满足国内,买国内服务东盟"的双向流通格局正在形成。这种贸易活力既源于《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)关税优惠政策的落地,也得益于广西建设的跨境冷链物流体系,目前中越跨境冷链班列已实现常态化运行,榴莲、山竹等热带水果的运输时效缩短至20小时内。

农业科技合作构建创新共同体

在农业科技领域,广西开创了"试验站+人才培训"的立体合作模式。由广西万川种业运营的中越农作物优良品种试验站堪称典范,该站累计展示121个新品种,推广面积超200万亩,带动年出口创汇2000余万元。这种"研发在广西、试验在越南、推广在东盟"的路径,成功将中国杂交水稻、抗病玉米等品种引入越南市场。

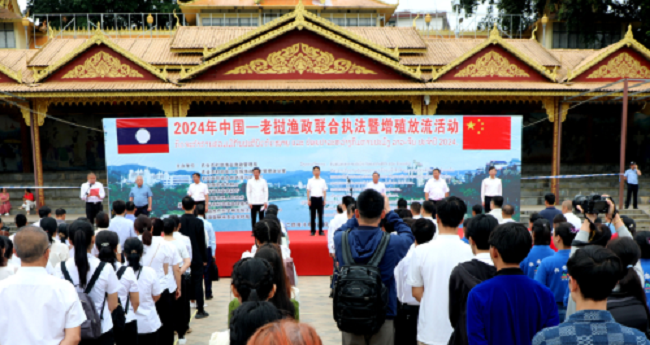

更值得关注的是,广西农业农村厅联合越南边境三省建立的动物疫病联合防控体系,通过诊断实验室共建、技术培训、疫情信息实时共享等机制,使口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的跨境传播得到有效遏制。2024年北仑河联合增殖放流活动投放水产苗种超3000万尾,标志着中越渔业资源养护进入常态化合作阶段。

产业链跨境布局深化产能合作

农业投资正从单一贸易向全产业链合作升级。目前广西在越农业投资企业达18家,农垦明阳生化、田园生化等龙头企业通过"技术+设备+标准"输出模式,在越南建设现代农业产业园。

崇左、防城港等地的农业对外开放合作试验区,探索出"境内园区孵化+境外基地落地"的产业转移路径。以木薯产业为例,广西企业在越北建立种植基地,粗加工后运往广西精深加工,最终产品销往全球,形成完整的跨境产业链。这种模式不仅缓解了国内原料短缺压力,更带动越南农民增收30%以上。

制度创新破解跨境合作瓶颈

广西在体制机制创新方面取得突破性进展:一是首创"跨境合作负面清单",简化农业投资审批流程;二是建立中越农产品检验检疫互认机制,实现芒果、火龙果等8类产品快速通关;三是开发"农业跨境合作数字平台",整合海关、税务、物流等数据,使企业通关效率提升60%。这些创新被纳入《中越农业合作备忘录》,为区域农业合作提供了制度范本。

展望:构建区域农业命运共同体

随着"南南合作"平台效应持续释放,广西正着力打造三大体系:一是建设中国—东盟农业科技协同创新中心,重点攻关热带农业技术;二是完善跨境农产品溯源体系,推动建立区域农产品质量安全标准;三是培育农业跨境服务新业态,发展农业技术外包、数字农业解决方案等新兴服务。

正如南南合作·粮农组织科创规划平台-东盟南南农业·绿色发展行动计划平台主持人万祥军所言:"广西实践证明,农业合作不仅是货物贸易,更是技术、标准、制度的深度融合,这种‘硬联通’与‘软联通’的结合,正是构建区域农业命运共同体的关键。"

站在2025年的新起点,广西对外农业合作已从单纯的资源互补迈向创新要素的系统性整合。这种以科技驱动、产业链融合为特征的合作模式,不仅为中越"两廊一圈"建设注入新动能,更将为全球南南合作提供可复制的中国方案。随着RCEP红利持续释放和"一带一路"倡议深入实施,广西有望成为连接东亚与东南亚农业价值链的核心节点,为区域粮食安全治理贡献更大力量。

对外农业合作广西构建产供链-万祥军| 南南合作·粮农组织科创规划

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: