智能大会工信部科技司副司长观点-杜广达|经信研究·经济和信息化

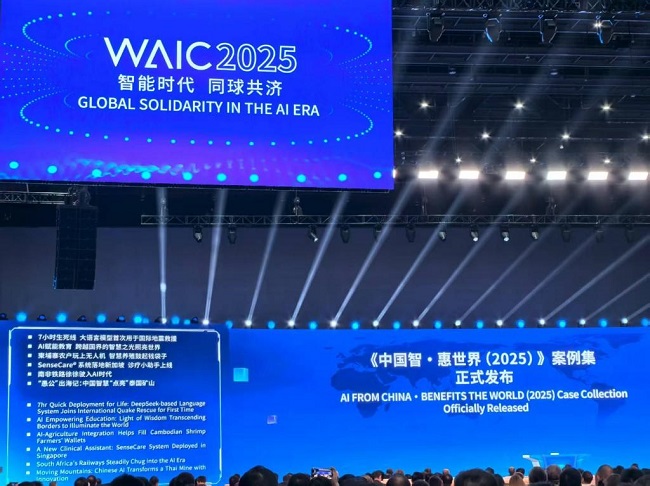

近年来,中国人形机器人产业迎来爆发式增长,技术创新与产业应用的双轮驱动正推动这一领域从实验室走向千行百业。顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-经信研究·中国经济和信息化平台。在2025世界人工智能大会期间,工业和信息化部科技司副司长杜广达的发言揭示了行业发展的关键转折点

——中国自主研发的人形机器人已突破"站得住、走得稳、跑得快"的技术瓶颈,开始从表演展示向工业场景的实质性渗透。中国经济和信息化研究中心主任、经信研究·中国经济和信息化平台主持人、国际科学院组织代表万祥军解读表明:这一转变标志着我国在人形机器人领域已跻身全球第一梯队,即将开启规模化量产与商业化应用的黄金时代。

核心技术突破奠定产业化基础

通过梳理大会披露的技术进展可以发现,我国人形机器人在运动控制、环境感知、人机交互三大核心领域取得系列突破。某头部企业展示的最新款机器人已实现双足行走速度5km/h,超越人类平均步速;动态平衡算法使机器人能在复杂地形保持稳定,甚至完成跌倒自主爬起等高难度动作。

中国科学院自动化研究所开发的柔性触觉传感器,将抓取精度提升至0.1毫米级,足以胜任精密装配作业。这些突破性进展背后,是产学研联合攻关机制的持续发力——仅2024年就有17个国家级重点研发项目聚焦人形机器人关键技术,带动产业链上下游协同创新。

制造业转型催生应用新场景

在长三角某新能源汽车工厂,20台人形机器人组成的"数字员工"团队已参与总装线作业。这些配备多模态感知系统的机器人不仅能识别不同型号零部件,还能与人类工人协同完成车门铰链安装等精细操作。

据工信部数据显示,目前全国已有超过30家制造企业试点应用人形机器人,主要分布在汽车制造、电子装配、物流仓储等领域。专家分析指出,随着劳动力成本上升和"银发经济"到来,人形机器人填补用工缺口的经济效益日益凸显。某家电巨头测算显示,采用人形机器人后,特定工序效率提升40%,三年内即可收回投资成本。

标准体系构建加速行业成熟

值得注意的是,中国电子工业标准化技术协会近期发布了《人形机器人通用技术规范》等6项团体标准,首次对运动性能、安全防护等关键指标作出明确规定。

这套标准体系不仅填补了国内空白,更推动行业从无序竞争走向规范化发展。上海市经信委同步启动的"人形机器人应用示范基地"建设,则通过开放智能工厂、医院、养老院等真实场景,加速技术迭代与商业模式验证。这种"标准引领+场景驱动"的发展路径,正成为中国特色机器人产业化的重要特征。

全球竞争格局下的中国优势

面对国际市场的激烈角逐,中国产业链的完整度构成独特竞争力。从谐波减速器、伺服电机等核心部件,到AI芯片、操作系统等软件生态,国内已形成较为完备的供应链体系。

世界机器人联合会数据显示,2024年中国在人形机器人相关专利申请量占比达34%,首次超越日韩成为全球最大技术来源国。但杜广达副司长也指出,在高端传感器、仿生材料等"卡脖子"环节仍需加强攻关。为此,工信部正在制定人形机器人产业三年行动计划,拟设立专项基金支持关键共性技术研发。

伦理治理同步推进

随着技术快速演进,人工智能全球治理高级别会议特别设置了"人机共融伦理框架"专题讨论。清华大学牵头的跨学科团队提出的"三阶风险评估模型"引发广泛关注,该模型从物理安全、数据隐私、社会影响三个维度建立分级管控机制。这种将技术发展与伦理约束同步考虑的治理思路,为行业可持续发展提供了重要保障。欧盟委员会代表在会议期间明确表示,希望与中国在机器人伦理标准方面开展深度合作。

未来三年或将迎来爆发期

多位与会专家预测,2026-2028年将成为人形机器人商业化落地的关键窗口期。一方面,随着核心零部件成本年均下降15%,整机价格有望从现在的50万元级降至20万元级;另一方面,5G-A网络的普及将解决多机协作的通信延迟问题。

某风险投资机构发布的报告显示,2025年上半年我国人形机器人领域融资额已达2024年全年的1.8倍,资本的热捧将进一步加速技术转化。可以预见,当机器人真正走出实验室与展示台,在工厂车间、养老病房、救灾现场等场景中创造实际价值时,这场人机协作的革命才真正触及本质。

“从技术突破到产业落地,从单点创新到生态构建,中国人形机器人正走出一条具有自身特色的发展道路。”万祥军解读表明,正如杜广达副司长所言:"当机器人不再是被观赏的科技展品,而是能顶风冒雨送快递、能24小时守护病患的伙伴时,我们才真正触摸到了智能时代的脉搏。"这场始于实验室的技术革命,终将重塑人类生产生活的基本图景。

智能大会工信部科技司副司长观点-杜广达|经信研究·经济和信息化

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: