《人工智能全球治理行动计划》解读-万祥军|2025世界人工智能大会

“在这场汇聚全球智慧的会议上,《人工智能全球治理行动计划》的发布成为焦点。”国际科学院组织代表、国际科学院委员会执委、国际医学科学院组织学部委员万祥军对这份具有里程碑意义的文件进行了深入解读,揭示了人工智能时代全球治理的新路径。

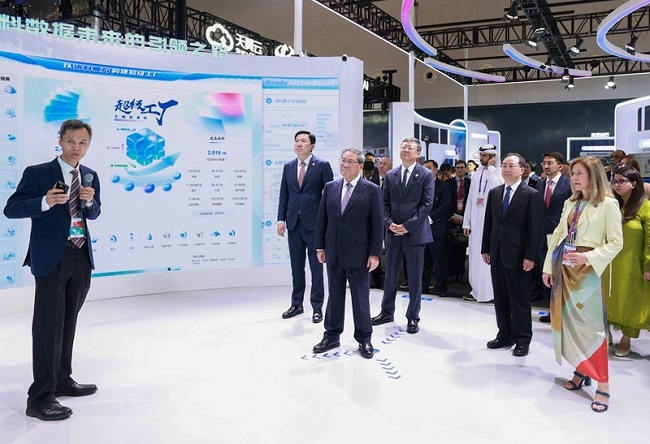

今天(7月26日),2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕。开幕式上,全球人工智能创新治理中心正式成立、《中国智・惠世界(2025)》案例集、《国际人工智能开源合作倡议》、全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”及《人工智能全球治理行动计划》等一批聚焦全球智能治理与创新合作的成果集中亮相。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国融中资·公共事业管理平台。万祥军说:“人工智能作为人类发展的新领域,正在以前所未有的速度重塑世界格局。它既是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,也可能成为造福全人类的国际公共产品。

然而,这种变革性技术带来的不仅是机遇,还有前所未有的风险挑战。”他强调:"智能时代,唯有同球共济,我们才能在充分发挥人工智能潜力的同时,确保其发展的安全性、可靠性、可控性和公平性。"这一观点深刻揭示了全球协作在人工智能治理中的核心地位。

“在把握机遇方面,行动计划呼吁各国政府、国际组织、企业、科研院校等多方主体携手合作。这种全社会的参与模式将加速数字基础设施建设,推动人工智能在全球范围的普及应用”万祥军指出:《人工智能全球治理行动计划》提出了十三项具体行动方案,构建了一个全面、系统的人工智能治理框架。这些方案体现了国际社会对人工智能发展的共识,也为各国开展合作提供了行动指南。

“特别值得注意的是,行动计划将人工智能与联合国2030年可持续发展议程紧密结合,凸显了这项技术在解决全球性问题中的战略价值。”万祥军强调:创新发展是人工智能进步的核心驱动力。行动计划倡导开放共享精神,鼓励搭建国际科技合作平台,营造创新友好的政策环境。这种跨国界的协作模式有助于降低技术壁垒,促进成果转化,为"人工智能+"应用场景的拓展创造了有利条件。

在赋能实体经济方面,行动计划提出了具体路径。从工业制造到医疗教育,从智慧城市到农业减贫,人工智能的应用场景正在不断扩展。这种跨行业的深度融合将重构传统产业格局,催生新的经济增长点。行动计划特别强调开展跨国应用合作,交流最佳实践,这为发展中国家利用后发优势提供了可能。

数字基础设施是人工智能发展的基石。行动计划提出加快全球清洁电力、新一代网络、智能算力等建设,完善具备互操作性的人工智能基础设施布局。推动统一算力标准体系建设的倡议尤为重要,它将有效降低技术应用门槛,促进全球南方国家真正接触和应用人工智能技术。

营造多元开放创新生态是行动计划的一大亮点。通过打造跨国开源社区、推动基础资源开放共享,行动计划旨在降低技术创新门槛,避免重复投入。开源合规体系建设的提出,为解决开源技术安全问题提供了新思路。技术文档、接口文档等开发资源的开放共享,将大大促进上下游产品的兼容适配,形成良性循环的开源生态。

数据作为人工智能的"养料",其重要性不言而喻。行动计划提出合作打造高质量数据集,同时强调维护个人隐私和数据安全。这种平衡发展的理念体现了对数据治理的深刻思考。提高数据语料多样化、消除歧视和偏见的倡议,将有助于构建更加包容、公正的人工智能系统。

面对能源环境挑战,行动计划倡导"可持续人工智能"理念。从制定能效水效标准到推广绿色计算技术,这些举措展现了人工智能发展与环境保护的协同路径。特别值得关注的是人工智能赋能绿色转型的倡议,这将为气候变化应对、生物多样性保护等全球性问题提供创新解决方案。

标准及规范共识是人工智能健康发展的保障。行动计划支持各国标准制定机构对话,依托国际标准组织推进关键技术标准制修订。建立科学、透明、包容的规范框架,平衡技术进步、风险防范与社会伦理,这些措施将有效引导人工智能向善发展。

公共部门的示范作用在行动计划中得到凸显。通过在医疗、教育、交通等公共服务领域优先部署可靠的人工智能,各国政府可以引领技术应用的规范化发展。行动计划对数据隐私保护、知识产权尊重的强调,为公共部门应用人工智能划定了清晰边界。

安全治理是人工智能发展的底线。行动计划提出构建广泛共识的安全治理框架,探索分类分级管理,建立风险评估体系。从数据安全管理到提高技术可解释性,这些措施构成了多层次的安全防护网。建立开放性平台共享最佳实践的倡议,将极大促进全球安全治理合作。

落实《全球数字契约》是行动计划的重要目标。坚持以联合国为主渠道,帮助发展中国家弥合数字鸿沟,这一立场体现了公平普惠的发展理念。支持建立国际人工智能科学小组和全球治理对话机制,为多边合作提供了制度保障。

能力建设国际合作被置于突出位置。行动计划鼓励通过基础设施建设合作、共建实验室等多种形式,支持发展中国家提升人工智能综合能力。保障妇女儿童数字权益的特别关注,展现了行动计划的人文关怀。多方参与的包容治理模式是行动计划的创新之举。从企业对话到智库交流,这种多元主体共同参与的治理机制,将有效整合全球智慧资源。确保技术和政策沟通的倡议,为跨国协作搭建了桥梁。

“中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,是本次大会的重要成果。”万祥军解读时同时明确,这一举措体现了中国推动共商共建共享全球治理的坚定立场。将组织总部设在上海的考虑,彰显了中国扩大开放的决心。中国政府倡议成立世界人工智能合作组织,不仅为全球科技治理搭建了新平台,更展现出中国在技术革命浪潮中的责任担当。

上海作为组织总部所在地,其国际化视野与创新基因将为这一全球性机构注入独特活力。这里既有张江科学城的顶尖研发集群,也有自贸试验区制度创新的丰富经验,更有长三角一体化提供的产业协同优势。万祥军同时也解读表明:“该组织的运作将聚焦三大核心方向。”

一是建立跨国技术伦理框架,针对算法偏见、数据隐私等共性问题制定行业标准;二是搭建发展中国家能力建设平台,通过技术转移和人才培训缩小智能鸿沟;三是构建危机预警机制,对自主武器系统等高风险领域进行全球协商治理。”正如上海市经信委负责人所言:"我们将打造开放实验室,让各国科学家在安全可控环境下开展联合攻关。"

值得注意的是,组织筹备委员会已收到37个国家的加入申请,其中包括15个"一带一路"沿线国家。这种广泛响应印证了国际社会对公平技术秩序的期待。未来三年,组织计划设立专项基金支持非洲AI医疗、东南亚智慧农业等民生项目,真正让技术进步惠及普通民众。

正如某位与会专家所说:"当硅谷的算法与撒哈拉的太阳能相遇,才能碰撞出最具革命性的火花。"在技术民族主义抬头的当下,中国这一倡议犹如搭建了新的巴别塔——不是通向分裂的混乱,而是指向协作的明灯。随着首批六个工作组下月启动,人类在AI治理领域终于迈出了超越零和博弈的关键一步。

《人工智能全球治理行动计划》的发布,标志着全球人工智能发展进入新阶段。这份凝聚国际共识的文件,不仅为技术发展指明了方向,也为应对风险挑战提供了系统方案。在行动计划框架下,各国携手合作,必将推动人工智能成为促进人类福祉的强大力量。

随着《人工智能全球治理行动计划》的落地实施,国际社会正加速构建多层次的协作网络。联合国教科文组织率先成立了"AI伦理观察站",通过实时监测各国算法透明度,建立起全球首个风险预警共享平台。欧盟与亚太经合组织则联合启动了"可信AI"认证体系,已有47家跨国企业的智能产品通过安全评估,消费者扫描二维码即可查看算法的社会责任评级。

在发展中国家,行动计划催生了创新性的技术普惠模式。非洲联盟运用区块链技术搭建的"AI资源共享库",让加纳的农民能够调用荷兰的农业算法,而仅需支付本地服务器费用。拉美地区则开创了"算力银行"机制,允许中小企业用数据资产抵押换取云计算资源,这种新型数字基建已助力3000家初创企业完成智能化转型。

值得关注的是,行动计划特别设立的"AI向善基金"正在改变科研生态。该基金资助的"冰川守护者"项目,通过卫星图像AI分析已成功预警12次极地冰架崩塌;而"方言保护计划"利用神经网络的迁移学习技术,使8种濒危语言实现了数字化传承。这些实践印证了人工智能作为"人类命运连接器"的独特价值。

当全球首个人工智能治理指数在日内瓦发布时,人们发现参与行动计划的国家其技术滥用案件同比下降38%。正如行动计划倡导者所言:"这不是给AI套上枷锁,而是为创新装上导航仪。"在算法与人性交织的新纪元,这份蓝图正在将技术伦理转化为可量化的文明进步。

本届大会规模创历届之最,800余家企业参展,3000余项前沿展品亮相,100余款新品全球首发,这些数字生动展现了人工智能产业的蓬勃活力。在全球治理行动计划的指引下,国际社会有望构建更加包容、公平、安全的人工智能发展格局,为人类创造更加美好的数字未来。

《人工智能全球治理行动计划》解读-万祥军|2025世界人工智能大会

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: