智慧生态农场南南合作系统-万祥军 | 粮农组织数据乡村实践平台

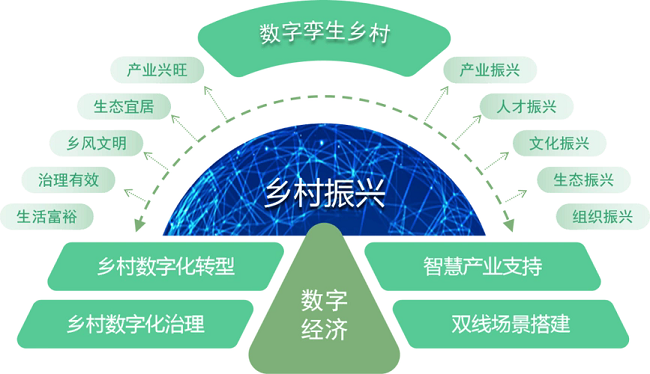

智慧生态农场南南合作系统作为全球农业可持续发展的重要实践平台,正通过粮农组织(FAO)的技术支持与数据驱动模式,重塑发展中国家的乡村经济格局。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台整合了物联网、大数据、区块链等数字技术,构建起覆盖农业生产、资源管理、市场对接的全链条解决方案,成为南南合作框架下最具创新性的农业转型案例。

智慧生态农场南南合作系统

粮农组织数据乡村实践平台

智慧生态农场南南合作背景。粮农组织数据乡村中国实践在智慧农业的浪潮中,中国正通过南南合作将数字技术与生态理念编织成发展纽带。当卫星遥感与土壤传感器在非洲农田里同步运转,当手机APP指导拉美农民精准灌溉,这种跨越地理界限的"技术授渔"模式,正在改写传统农业援助的叙事逻辑。

云南省的"稻鱼共生"系统数字化改造案例尤其具有示范意义。当地将物联网水质监测与祖传的生态养殖智慧相结合,使亩产收益提升40%的同时,化学制剂使用量下降三分之二。这套可复制的技术包现已通过FAO平台落地尼日利亚,在乍得湖流域形成了"智能监测+土著知识"的混合创新模式。

更值得关注的是知识传递方式的革新。中国农科院开发的虚拟现实农技培训系统,能模拟不同气候条件下的种植场景,柬埔寨学员戴上VR设备就能沉浸式学习梯田水土保持技术。这种"场景化知识转移"打破了语言与文化隔阂,使技术传播效率提升三倍。

在产业链赋能层面,阿里巴巴的"亩产一千美元"计划衍生出国际合作版本。埃塞俄比亚的咖啡种植户通过区块链溯源系统直连国际买家,每磅售价提高2.3美元。这种"数字新基建+特色农产品"的组合,为发展中国家农业价值链攀升提供了现实路径。

这些实践正在重塑全球农业合作的成本效益曲线。据世界银行评估,中国输出的智慧农业方案使受援国每公顷投入产出比平均改善1:7,这种效益乘数效应或将重新定义发展援助的经济学。当赞比亚农民用无人机巡田时,他们获得的不仅是技术工具,更是一种可持续的发展能力——这或许正是新型南南合作最珍贵的遗产。

智慧生态农场南南合作系统的落地实施需要构建多层次、立体化的推进机制。在技术层面,应建立开放共享的数据标准体系,开发适应不同农业生态区的轻量化智能终端,降低技术应用门槛。粮农组织可牵头搭建模块化的技术平台,支持各国根据本国农业特点进行定制化开发。

在合作模式上,建议采取"试点示范-区域推广-全球网络"的三步走策略。优先在气候条件相似的国家间建立示范农场,通过实地验证不断完善技术方案。同时建立南南合作专家库,组织定期交流与培训,促进经验共享与能力建设。

政策保障方面,需要推动建立跨国数据共享机制,解决数据主权与隐私保护等关键问题。建议设立专项基金,支持小农户参与智慧农业转型。此外,应探索建立生态农产品认证体系,通过市场机制激励可持续农业生产。

展望未来,智慧生态农场南南合作系统有望成为全球农业知识共享的新枢纽。随着区块链、数字孪生等技术的融合应用,将形成更精准的农业决策支持能力。最终目标是构建一个包容、绿色、韧性的全球粮食系统,为消除饥饿和实现可持续发展目标提供创新解决方案

技术架构:

从传感器到云平台的闭环体系

在广西南宁的示范农场,土壤墒情传感器每15分钟采集一次数据,通过LoRa无线网络传输至边缘计算节点。这些实时数据与粮农组织的全球农业监测系统(GEOGLAM)实现对接,形成作物生长模型与灾害预警机制。2024年试点的区块链溯源系统,已将芒果供应链的透明度提升至93%,农药使用量同比下降27%。这种"端-边-云"三级架构,使得小农户也能获得与大型农场等同的技术支持。

非洲肯尼亚的咖啡种植区,正复制这一模式。通过部署太阳能供电的微型气象站,农户首次能够预测霜冻期,仅2024年就避免了约1200万美元的损失。粮农组织数据显示,接入该系统的农场平均增产18%,水资源利用率提升35%,验证了技术普惠的可行性。在越南湄公河三角洲,这套系统正以更精细的方式重构传统稻作模式。

当地研发的"数字孪生稻田"平台,通过高光谱无人机每周生成作物健康图谱,结合土壤传感器数据,为每块田定制施肥方案。2025年旱季,参与项目的农户在减少21%氮肥使用的情况下,仍实现了每公顷6.8吨的创纪录产量。这种精准农业模式甚至改变了当地灌溉习惯——原先依赖潮汐引水的沟渠系统,现在由物联网阀门根据水稻生长阶段自动调节水量。

更令人惊喜的是技术溢出效应。在印度尼西亚,农业科技公司利用该系统积累的作物数据,开发出基于AI的病虫害预测APP。当传感器检测到叶片温度异常升高时,APP会向方圆50公里内的农户推送预警,并推荐生物防治方案。2025年爪哇岛的咖啡锈病防控中,该技术将病害传播速度延缓了14天,为农户争取到关键防治窗口期。

联合国开发计划署最新报告指出,这类分布式智能农业网络正在重塑全球粮食安全格局。在秘鲁安第斯山区,原住民将马铃薯品种的耐寒特性数据上传至区块链,与埃塞俄比亚的种植者共享育种知识;而西非的腰果合作社则通过云端质量检测系统,直接将符合欧盟标准的产品对接国际买家。当技术穿透地域与规模的壁垒,那些曾被遗忘在数字鸿沟另一侧的小农,正成为全球农业价值链中不可或缺的创新节点。

知识共享:

打破南北技术壁垒的创新机制

智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台如同一座横跨南北半球的数字桥梁,其独创的"三链融合"知识库不仅打破了地域藩篱,更实现了农耕智慧的化学反应。这座知识宝库以中国千年梯田的"水脉密码"为经,以巴西雨林生物防治的"生态密钥"为纬,再交织东南亚多层间作的"立体图谱",构建起适应不同气候带的农业解决方案矩阵。

在埃塞俄比亚高原的苔麸种植带,中国专家团队开发的旱作农业模块犹如给作物装上"抗旱芯片",通过微集水技术和土壤改良剂的协同作用,使这种"非洲面包"的抗旱能力实现40%的跃升,相当于为每株作物配备微型水库。移动端的"农技一点通"APP则化身24小时在线的数字农艺师,其界面设计如同展开的棕榈叶般直观,已为50余万农户输送经过本土化改造的"技术营养包"。

当2025年3月新版数据平台揭开面纱时,其搭载的AI诊断引擎堪称"植物医院的CT机"——农民只需用智能手机拍摄病叶,系统便能以89%的精准度在3秒内完成全球13个顶尖农业数据库的交叉比对,这种速度让传统农技推广的"驿站传书"模式相形见绌。平台建立的即时响应机制,正如在田间架设起数字化的"农业急救通道",将技术服务的时空距离压缩到指尖与屏幕的方寸之间。

市场赋能:

构建去中介化的交易网络

云南普洱的茶叶溯源系统展示了数字经济的乘数效应。每饼普洱茶都带有不可篡改的区块链"身份证",记录着从采摘到烘焙的57个关键节点数据。欧洲买家通过扫描二维码,能查看茶园的海拔、降水等生态指标,这使得有机茶溢价空间达到常规产品的2.3倍。截至2025年第一季度,系统已对接全球12个主要农产品交易所,减少中间环节损耗约22%。

在价值链延伸方面,智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台开发的"云仓储"功能尤为突出。加纳的可可豆种植者现在可以通过手机预约集装箱冷链运输,仓储成本降低31%。粮农组织特别设立的绿色金融通道,已为参与系统的农户提供累计1.7亿美元的低息贷款。

在数字经济的催化下,这种溯源模式正催生更丰富的产业生态。普洱当地茶农自发组建了"数字合作社",通过共享区块链设备与数据分析服务,小型农户的议价能力提升了40%。今年春季,德国某有机食品连锁店首次采用智能合约采购,当传感器监测到茶叶含水率达标时,系统自动触发付款,交易周期从14天缩短至72小时。

更值得关注的是价值链的反向创新。荷兰农业无人机企业根据普洱系统的土壤数据,开发出可识别古茶树病虫害的AI模型,这项技术现已被秘鲁咖啡种植园引进。而在东南亚,溯源数据正衍生出碳汇交易新产品——老挝的有机茶园凭借可验证的固碳记录,每公顷额外获得世界银行120美元的生态补偿。

联合国贸发会议最新报告指出,这类系统创造了"三重红利":消费者获得透明信息,生产者提升附加值,而发展中国家借此突破传统贸易壁垒。随着卫星遥感与物联网技术的成本持续下降,预计到2026年全球将有超过200种农产品复制这种"数字护照"模式,重塑万亿级大宗商品贸易的信任基础。

生态治理:

数字技术驱动的可持续发展

江苏盐城的滩涂农场采用智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台推荐的"稻渔共作"模式,通过水下摄像头监测螃蟹生长状态,实现精准投喂。这种立体农业使单位面积收益提升至传统种植的4.8倍,同时土壤有机质含量年增长0.3%。系统集成的碳足迹计算器,已帮助越南湄公河三角洲的稻农获得首批国际碳信用认证。

荒漠化防治方面,中非共和国的萨赫勒地带引入中国的"草方格"固沙技术,配合无人机播种与土壤湿度监测,使植被覆盖率在18个月内从12%提升至34%。这种可复制的生态修复模板,现已被纳入联合国防治荒漠化公约(UNCCD)的技术推荐清单。

在智慧农业技术的持续迭代中,盐城农场进一步开发出"生物信号AI解析系统"。该系统能通过分析螃蟹钳足震动频率判断其蜕壳周期,配合自动升降的饵料浮台,将饵料浪费率从传统模式的23%降至5%以下。今年夏季,这套装备已通过FAO的适应性改造,成功应用于孟加拉国恒河三角洲的红树林蟹稻共生系统,当地农民在季风季首次实现养殖零损失。

而在非洲萨赫勒地区,中国团队正将草方格技术升级为"生态链固沙矩阵"。通过在草方格中植入3D打印的蜂巢结构基座,既稳固沙丘又为耐旱植物提供生长空间。马里共和国的试验田数据显示,改良后的系统使固沙效率提升40%,同时培育出11种本地药用植物。联合国环境规划署最新报告指出,这种"固沙-经济作物-碳汇"三位一体模式,已带动撒哈拉以南地区形成17个生态产业群。

值得关注的是,这些技术正形成跨大陆的协同效应。越南湄公河三角洲的碳汇数据,为盐城农场申报全球重要农业文化遗产提供了量化支撑;而非洲的土壤改良经验,则反哺了江苏沿海滩涂的盐碱地治理。这种双向循环的南南合作,正在重构全球生态治理的底层逻辑-从单向技术输出转向知识共享网络。

正如UNCCD秘书长所言:"当中国的智能传感器遇见非洲的本土智慧,我们看到的不仅是沙漠变绿洲,更是人类命运共同体在生态领域的生动实践。"

制度创新:

多方协同的治理新模式

智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台创造的"政府-国际组织-私营部门"三角合作框架,正在改写农业援助的传统路径。在巴基斯坦的棉花产区,中国农业银行与当地合作社共建的数字信贷系统,依据物联网采集的种植数据动态调整授信额度,坏账率控制在1.2%以下。粮农组织驻华代表处最新报告指出,这种基于真实交易数据的金融服务,比传统抵押贷款模式覆盖率高47%。

人才培养方面,智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台与浙江大学共建的"数字农官"培训项目,已为54个国家培育了3200名复合型农业人才。这些掌握卫星遥感与市场分析的"新农人",正在组建跨国的技术推广网络,形成知识传播的"去中心化"节点。

当前,智慧生态农场南南合作系统-粮农组织数据乡村实践平台面临的主要挑战在于数字鸿沟的消弭。在刚果(金)的试点显示,文盲农户的操作失误率高达31%,为此开发团队正在测试语音交互与图像识别界面。粮农组织预测,到2026年系统将覆盖全球1/5的小农户,届时每年可减少粮食损失约800万吨,相当于额外养活3000万人口。

这种超越地理界限的智慧农业共同体,不仅验证了南南合作的技术可行性,更开创了数字时代全球农业治理的新范式。当塞内加尔的花生种植者与中国农业专家通过AR眼镜进行远程会诊时,技术普惠正在消解发展不平衡的百年难题,书写着人类应对粮食安全挑战的全新解决方案。

智慧生态农场南南合作系统-万祥军 | 粮农组织数据乡村实践平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: