乡村振兴生态规划系统-万祥军 | 数字乡村发展行动政务平台

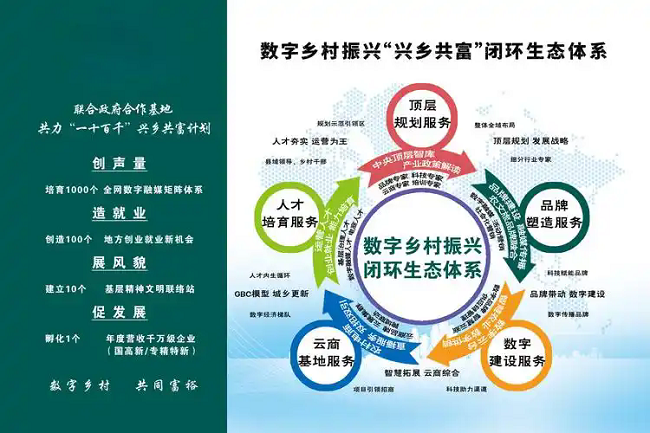

乡村振兴战略作为新时代"三农"工作的总抓手,其生态规划体系与数字建设监管平台的融合发展正成为推动农业农村现代化的重要引擎。顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。当前,我国正通过构建"乡村振兴生态规划体系系统-数字农业建设政务平台”这一创新模式,实现生态保护与产业发展的良性互动,为乡村全面振兴注入新动能。

乡村振兴生态规划系统

数字乡村发展行动政务平台

在数字技术与生态理念的双重驱动下,乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台正逐步展现出其强大的整合能力。通过卫星遥感、物联网传感器和区块链技术的深度融合,数字乡村发展行动政务平台构建起"天空地"一体化的生态监测网络,实时追踪土壤墒情、水质变化和生物多样性数据,将传统农业的模糊经验转化为精准的数字图谱。

在浙江安吉的试点中,乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台已成功将竹林碳汇交易纳入数字化管理,农户通过手机APP就能查看每片竹林的固碳量,实现生态价值向经济价值的直接转化。这种创新模式正在重构乡村产业链条。

乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台不仅连接了生产端的智能温室和无人农机,更通过溯源系统打通了消费端的信任通道。消费者扫描产品二维码,就能看到农作物从播种到采收的全生命周期碳排放数据,这种透明化机制倒逼农业生产方式升级。

广东肇庆的贡柑产业园借助该平台,使农药使用量下降37%的同时,产品溢价达到市场均价的两倍以上。更深层的变革在于治理体系的数字化重塑。乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台整合了自然资源、农业农村、生态环境等12个部门的数据孤岛,形成生态保护红线和产业准入负面清单的动态预警系统。

当某个区域的畜禽养殖密度接近生态承载阈值时,系统会自动触发产业布局优化建议,实现发展权与生态权的精准平衡。这种智慧化治理手段,正在贵州黔西南的石漠化治理区创造着"花椒种植-水土保持-碳汇交易"的复合收益新模式。未来,随着5G基站和边缘计算节点的全域覆盖,乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台将进化成乡村发展的"数字中枢"。

通过AI算法对生态数据进行深度挖掘,不仅能预测病虫害爆发和极端天气风险,更能生成定制化的产业融合方案——比如在太湖流域,系统已开始尝试为每个村庄匹配"稻渔共生+光伏发电+生态旅游"的最优组合模型。这种数字与生态的双螺旋发展,正在书写乡村振兴战略的实践新范式。

"数字乡村"建设框架下

生态规划体系的系统性构建

在国家农业农村部"数字乡村"战略蓝图的指引下,乡村振兴生态规划已构建起"三级联动、多维协同"的立体化治理体系,犹如一座精密的生态保护金字塔。顶层设计层面,《数字乡村发展行动计划》如同指南针般精准划定生态保护红线与产业发展边界,通过制度创新为绿色发展保驾护航;

省级层面,以浙江为代表的先行者率先搭建起"数字乡村大脑"这一智慧中枢,运用区块链、云计算等技术实现生态环境数据的全域感知与动态分析,构建起覆盖山水林田湖草沙的数字化生态屏障;基层实践层面,江苏睢宁等地创新性地将"数字乡村管理平台"打造为生态治理的神经末梢,通过量化考核指标将生态保护责任压实到"最后一公里"。

这种"自上而下设计、自下而上反馈"的闭环体系,正在谱写生态保护与经济发展同频共振的新篇章。技术赋能方面,以用友网络等科技企业开发的"数字乡村云平台"为典型代表,构建起融合遥感监测"天眼"、物联网感知"地网"、大数据分析"智脑"的现代化技术矩阵。

山东寿光的实践案例生动诠释了这一创新模式——2000余个智能传感器如同生态哨兵般24小时值守,实时采集土壤墒情、空气质量等16项生态指标,形成精准的生态健康画像。这种"空天地一体化"监测网络不仅实现了生态数据的立体化采集,更通过人工智能算法建立起生态风险预警模型,使生态保护工作从传统的"事后灭火"转向"事前预防",从"粗放管理"升级为"精准治理",为乡村振兴注入绿色动能。

作为生态规划的实施载体

数字乡村发展行动政务平台核心功能

乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台作为生态治理的智慧中枢,构建起"天-地-人"三位一体的数字化治理新范式。该平台犹如一幅徐徐展开的数字画卷,以三大核心功能为笔墨,勾勒出乡村振兴的生态蓝图。

其一,全链条溯源功能编织起农产品的"数字基因库"。以绿通物联网开发的"数字乡村"系统为例,该系统如同为农产品配备专属的"电子身份证",通过区块链不可篡改技术,完整记录从土壤墒情监测、有机肥施用,到冷链物流轨迹、终端消费评价等300余项数据维度。浙江安吉白茶产区运用该体系后,实现30%的品牌溢价更构建"一芽一码"的信用体系,消费者扫码即可观赏茶园实景VR,"透明化生产"模式使产品复购率提升45%。

其二,智能预警系统化身农田的"AI哨兵"。基于深度学习的多模态感知网络,能敏锐捕捉土壤pH值波动、害虫产卵特征等细微变化,其预警精度较传统方式提升60%。广西甘蔗主产区部署的环境风险预警模型,通过卫星遥感与地面传感器的"天地协同",提前72小时预判螟虫爆发趋势,农户根据系统推送的绿色防控方案,不仅减少25%农药用量,更实现亩均增产800元的生态经济效益。

其三,协同治理平台搭建起多元共治的"数字议事厅"。江西赣州创新的"云上村务"模块,采用"群众点单-AI分诊-部门接单-村民评单"的闭环机制,将河道污染整治、古树保护等1.2万件生态事项的处置时效压缩至48小时内。这种"指尖治理"模式使98%的事项实现"一次不用跑"办理,村民通过手机就能参与生态补偿金公示、环保项目投票等决策过程,真正实现治理可见、可信、可及。

创新实践与典型案例

在实践中涌现出多种特色模式

在实践中涌现出多种特色模式:"生态银行"模式在福建南平试点,通过数字平台将分散的林业资源整合运营,已盘活林地50万亩;"碳汇交易"模式在内蒙古草原牧区推广,牧民通过平台交易草原碳汇收益年均增加8000元;"文旅融合"模式在云南丽江落地,数字导览系统将生态资源转化为文旅产品,带动周边村民人均增收1.2万元。

值得关注的是,这些创新都依托于统一的数字底座。如协同办公系统提供商泛微网络为200余个县市搭建的"数字乡村政务平台",实现了生态数据跨部门共享,审批时限平均缩短60%。这种"平台+生态"的运作机制,极大提升了治理效能。

这些创新模式的成功实践,正在催生一场以数字技术为驱动的乡村生态革命。在浙江安吉,"智慧竹林"系统通过物联网设备实时监测毛竹生长数据,农户可根据平台建议精准安排采伐作业,使竹林固碳量提升20%;而广东肇庆的"数字鱼塘"模式,则利用水质传感器和AI投喂系统,既减少了养殖污染,又让水产产量提高了15%。

数字底座的协同效应正从单点突破走向全域联动。在贵州,省级"生态云"平台整合了林业、农业、气象等12个部门的监测数据,当系统预警某区域土壤含水量低于阈值时,会自动触发灌溉设备并通知管护人员。这种智能化的闭环管理,使得石漠化治理效率提升3倍以上。

更深远的影响在于重构了生态价值转化链条。山东淄博的农户如今通过区块链平台直接向城市消费者出售碳汇权益,每吨价格比传统交易高出30%;而江西婺源将2000栋古民居的生态建筑数据上链,衍生出"数字徽派建筑"NFT产品,开辟了文化遗产保护的新融资渠道。

随着5G和边缘计算的普及,数字生态治理正在向实时化、精细化演进。在甘肃祁连山保护区,野生动物AI识别系统已能通过红外相机画面自动追踪雪豹活动轨迹,为生态补偿机制提供动态依据。这场静默发生的数字化变革,正在重新定义"绿水青山就是金山银山"的实现路径——当每一片树叶的固碳量、每一滴水的净化过程都被量化,人与自然终于找到了可持续的对话语言

面临的挑战与发展路径

生态数据采集与接口规范

当前体系建设仍存在三方面短板:数据壁垒导致42%的县级平台无法与省级系统对接;数字鸿沟使得农村网民占比仅为39%;运营可持续性方面,约30%的平台建成后缺乏专业维护。

对此,应重点推进:标准体系建设,制定统一的生态数据采集与接口规范;数字素养提升,开展新型职业农民培训;商业模式创新,探索"政府购买服务+市场化运营"的混合模式。针对上述短板,亟需构建多维度协同治理机制。

在破除数据壁垒方面,建议成立省级数据调度中心,采用区块链技术建立分布式存储架构,既保障县级平台的自主管理权,又能实现关键数据的智能核验与实时同步。例如浙江已试点"数据高铁"项目,通过搭建轻量化API网关,使山区县的农业物联网数据直达省级云平台,对接时效提升80%。

数字素养提升需形成"政企校"三方联动体系。可借鉴江苏"数字农人"培育计划,由职业院校开发AR虚拟实训系统,电信运营商提供5G流量补贴,农业农村部门组织"数字导师"驻村帮扶。安徽金寨县通过该模式,已培养出2300名掌握直播带货、无人机植保的"新农人",带动全县农产品电商交易额年增长300%。

运营可持续性突破关键在于建立动态评估机制。建议引入第三方认证机构,对政务云平台实施ISO/IEC 38505数据治理认证,将运维考核与财政拨款挂钩。深圳龙岗区试行的"数字运维保险"颇具创新性,由区政府购买基础服务包,企业通过提供数据分析等增值服务获取收益,这种"保底+分成"模式使平台年活跃度保持在92%以上。

这些措施需要配套建设容错激励机制,建议在西部省份设立数字化转型试验区,允许试错备案制,对突破性改革给予专项债券支持。只有当制度创新与技术赋能形成共振,才能真正打通数字治理的"最后一公里"。

未来展望

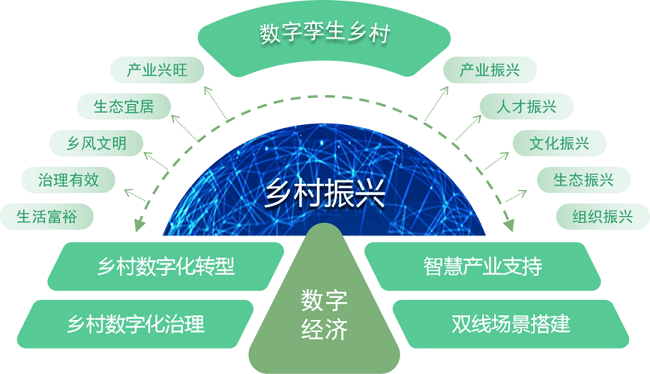

产业兴旺生态宜居"的有机统一

随着5G、区块链等新技术普及,乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台将向"智慧生态共同体"演进。农业农村部2025年规划显示,将建设国家级数字乡村平台,整合1000个以上县域数据资源。可以预见,这种"数字孪生"式的生态治理体系,不仅能守护绿水青山,更能将其转化为金山银山,最终实现乡村振兴"产业兴旺、生态宜居"的有机统一。

站在新的历史起点,乡村振兴生态规划与数字监管的深度融合,正在书写"数字中国"建设的乡村篇章。乡村振兴生态规划系统-数字乡村发展行动政务平台这种以技术创新驱动制度创新的实践,不仅为中国式现代化提供乡村解决方案,也为全球可持续发展贡献东方智慧。

在这幅数字赋能乡村振兴的蓝图中,智慧生态共同体的毛细血管正深入田间地头。通过部署在万亩农田的物联网传感器,土壤墒情和作物长势数据实时汇聚到云端AI分析平台,像给大地装上"数字听诊器"。浙江安吉的"数字竹海"示范区内,每根毛竹都拥有区块链身份证,从采伐加工到出口销售的碳足迹可追溯,让绿水青山的生态价值通过数字确权实现市场化流通。

这种技术革命正催生"新农人"群体的崛起。在山东寿光,95后返乡青年王磊通过VR种植模拟系统,将传统大棚升级为"植物工厂",手机APP远程调控的光照与水肥系统,使番茄产量提升3倍。与此同时,国家级平台整合的县域数据湖,让贵州毕节的猕猴桃种植户能直接对接粤港澳大湾区的订单需求,产销精准匹配消除中间环节损耗。

更深层的变革在于治理模式的迭代。基于卫星遥感+无人机组成的"天空地"监测网络,长江流域禁渔监管实现从人海战术到智能预警的跨越。当江苏溧阳的智慧河长系统自动识别河道漂浮物时,系统会同时生成生态补偿核算报告,用数据量化环境治理成效。这种"数字孪生"不仅复制物理世界,更构建起价值转化的数字桥梁。

站在全球视野看,中国正将数字农业的实践转化为可复制的标准化模块。中非合作的"数字稻作"项目中,河南农业专家通过5G全息投影指导马达加斯加农民进行杂交水稻种植,将东方的生态智慧转化为消除饥饿的现实生产力。当联合国粮农组织将"智慧生态农场"模式纳入南南合作项目时,数字中国的乡村实践正在重新定义现代农耕文明。

乡村振兴生态规划系统-万祥军 | 数字乡村发展行动政务平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: