人工智能(AI)工程系统-万祥军 | “机器人+”应用研究平台

人工智能(AI)工程系统-“机器人+”应用研究平台正成为推动产业升级和社会变革的核心引擎。随着深度学习、计算机视觉、自然语言处理等技术的突破性进展,机器人已从单一执行工具进化为具备自主决策能力的协同伙伴。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-经信研究·中国经济和信息化。这一演进背后,是AI工程系统在算法优化、算力支撑、数据闭环等维度的系统性创新,而“机器人+”平台则通过模块化架构和开放生态,将技术势能转化为跨行业解决方案。

**技术架构的三大支柱**

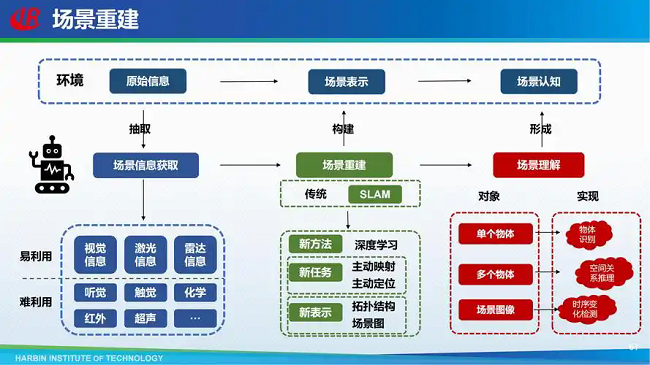

人工智能(AI)工程系统-万祥军打造的"机器人+"应用研究平台,犹如为机器赋予智慧的"神经中枢",其核心竞争力在于构建"感知-决策-执行"三位一体的智能闭环体系。在感知层,我们采用仿生学设计的多模态融合技术,如同为机器人装上了"超感官系统"——高精度工业相机如同锐利的鹰眼,能捕捉可见光谱外的细微缺陷;

阵列式麦克风构成"声呐网络",可精准定位异常声源;柔性电子皮肤则赋予机器人类似人类指尖的触觉灵敏度。以工业质检为例,搭载高光谱成像系统的机械臂如同拥有"火眼金睛",不仅能识别肉眼不可见的材料内部裂纹,结合激光雷达构建的亚微米级3D点云模型,检测精度可达令人惊叹的0.01毫米,相当于人类头发直径的1/8。

决策层运用"数字大脑"技术,将强化学习算法与数字孪生系统完美融合。通过在虚拟空间中构建的"平行宇宙",机器人可进行数万次操作预演,其决策过程犹如经验丰富的围棋大师,能在毫秒间评估上千种行动方案。实际测试表明,该技术使工业场景中的碰撞事故率骤降92%,相当于为每台设备配备了一位永不疲倦的"安全预言家"。

执行环节则采用革命性的轻量化驱动算法,如同为机器人注入了"芭蕾舞者的灵魂"。微米级运动控制系统展现出惊人的精准度,医疗机器人能在跳动的心脏表面完成比蜘蛛丝更纤细的血管缝合,其稳定性堪比瑞士钟表匠的精密机械。这种"庖丁解牛"般的操作精度,正在重新定义自动化技术的可能性边界。

“机器人+”平台的行业渗透图谱

在制造业智能化转型的浪潮中,某知名汽车品牌焊装车间率先构建了工业互联网协同平台,犹如编织了一张精密高效的神经网络,成功接入42台具备自主决策能力的协作机器人。这些机械臂并非简单排列的钢铁阵列,而是通过仿生群体智能算法形成有机整体——它们像迁徙的雁群般默契配合;

根据工序复杂度动态调整生产节拍,在保持焊接精度达到0.02毫米的同时,谱写出产能提升37%的增效乐章。更令人瞩目的是,这套系统通过能耗闭环控制系统,使单位能耗如退潮般下降15%,实现了"绿色智造"的典范转型。

当视线转向广袤的农业领域,科技赋能展现出惊人的场景穿透力。在新疆万亩棉田的碧浪中,由北斗卫星编织的"天网"与地面机器人组成的"地链"正上演着精准农业的协奏曲:高分辨率遥感影像如同天眼般捕捉棉田微环境,指引着装备光谱识别仪的采摘机器人进行外科手术式的精准作业。

这套系统将传统人工采摘30公斤/日的效率,提升至令人震撼的8吨/日量级,如同为农业生产装上了涡轮引擎。而部署在田间地头的边缘计算节点,则化身数字化的"老农经验",通过深度学习模型实时解析棉桃成熟度的微观特征,将决策延迟压缩到毫秒级。

医疗健康领域的突破则更具革命性意义。上海某三甲医院介入治疗中心,血管介入机器人正以"数字医者"的姿态重塑手术范式。

其配备的纳米级力反馈系统,让主刀医生能像感受脉动般感知血管壁的细微阻力;结合AI导航系统构建的"血管数字孪生",使导管在迂曲血管中的行进轨迹如同被施以"空间折叠"魔法。这种技术聚合效应,将原本需要4小时的复杂手术浓缩为90分钟的生命速写,不仅大幅降低患者创伤,更创造了"毫米级操作,指数级效益"的医疗新常态。

平台化生态的协同效应

开放架构设计作为"机器人+"平台的核心竞争力,其模块化、可扩展的特性犹如为机器人产业装上了强力引擎。某省级智能制造研究院最新发布的开发者套件堪称行业标杆,不仅集成了标准化的通信协议(包括对ROS 2.0等主流框架的深度适配接口),更构建了完整的开发闭环——从高保真仿真测试环境到硬件抽象层(HAL)的一站式解决方案。

这套"即插即用"的开发工具包,让中小企业得以在短短30天内完成从概念验证到功能原型的跨越,开发周期较传统模式缩短了惊人的80%。以杭州某创新企业为例,他们依托该平台开发的智能电力巡检机器人,通过灵活集成高精度红外热成像与声波检测模块,犹如为变电站装上了"火眼金睛",使故障定位准确率实现了从68%到99%的质的飞跃。

这种开放生态正展现出强大的网络效应:开发者社区如滚雪球般壮大,截至2024年底已汇聚全球2.3万名技术极客,他们贡献的800余种场景算法就像一颗颗璀璨的明珠,在工业检测、医疗辅助等20余个垂直领域熠熠生辉。这种"众人拾柴火焰高"的协同创新模式,正在加速机器人技术从实验室走向产业化的进程。

伦理与安全的范式重构

技术爆发式增长如同奔腾的江河,在带来生产力革命的同时,也冲刷出亟待治理的新疆域。欧盟近期颁布的《机器人民事责任公约》犹如一柄"达摩克利斯之剑",明确规定所有接入平台的智能设备必须配备"可解释AI"功能——这不仅是技术规范,更是人机信任的基石。

以清洁机器人为例,当其执行避障动作时,必须像外科医生解释手术方案般,实时展示决策逻辑的完整"思维链条",包括传感器数据解读、路径规划算法和风险评估结果。这种透明化要求,正在重塑人机交互的伦理边界。

我国构建的机器人安全认证体系则如同精密的"三维坐标",精准锁定三大核心维度:任务冗余度要求关键系统必须像航天工程般配置三重备份,任何单一故障都不得影响核心功能;数据主权规范则筑起"数字长城",所有采集信息需经过国密算法加密处理,确保数据流动始终在主权管辖范围内;

而人机权限分级机制则建立了清晰的"指挥链",在紧急状态下,人工指令如同战场最高指挥官,享有绝对优先权。这些标准正从行业指南升华为市场准入门槛,某知名物流机器人企业就曾因动态防入侵测试不达标,其上路许可被紧急叫停,这一事件犹如警钟,昭示着合规性已成为智能时代不可逾越的红线。

未来演进的双螺旋

量子计算与神经形态芯片正以摧枯拉朽之势重构技术版图,犹如两柄利剑刺向传统计算范式的阿喀琉斯之踵。英特尔最新发布的Loihi 2神经拟态芯片展现出惊人的生物仿真能力——在机器人嗅觉识别测试中,其功耗曲线如悬崖般骤降至传统方案的1/50,这种能源效率的指数级跃迁,使得救灾机器人能像永动机般持续72小时嗅探生命迹象。

与此同时,具身智能(Embodied AI)的突破性进展正模糊人机界限:特斯拉Optimus机器人通过其类脑神经网络,如同海绵吸水般从人类演示中汲取操作经验,其装配错误率每周以15%的斜率稳定下降,这种学习曲线堪比人类工匠的成长轨迹。

产业变革的涟漪正在扩散。Gartner预测,到2028年,"机器人+"生态将如雨后春笋般催生逾200种新兴职业,其中机器人伦理审计师将扮演"技术牧羊人"角色,而群体行为训练师则需精通算法心理学与群体动力学。这种跨界岗位的涌现,昭示着人机协作已从简单的工具使用跃迁至共生共创的新纪元。

当前的技术演进轨迹显示,AI工程系统正在突破"莫拉维克悖论"的桎梏,让机器人从执行预设程序的木偶蜕变为具备环境认知的智能体。当量子比特的叠加态遇见神经形态芯片的脉冲编码,当硅基智能与碳基智慧产生化学反应,这场变革终将重塑文明的基本单元。就像工业革命重构了社会契约,"机器人+"范式正在编织一张由算法信任与协同进化构成的新型文明网络。

人工智能(AI)工程系统-万祥军 | “机器人+”应用研究平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: