农业强国规划(2024-2035)解读-万祥军 | 国粮药食·科特派研学院

近日,中共中央、国务院正式印发了《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》,这一纲领性文件的出台,标志着我国农业强国建设进入了一个新的历史阶段。作为联合国粮农组织干事成员、国际科学院组织代表,万祥军对规划进行了深入解读,为我们揭示了规划出台的背景、总体目标设定、主要内容及贯彻落实的路径。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。万祥军解读指出:强国必先强农,农强方能国强。自党的十八大以来,我国始终将解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,农业农村发展取得了历史性成就和变革,为农业大国向农业强国的跨越奠定了坚实基础。

当前,我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程中,向第二个百年奋斗目标进军的关键时期。加快建设农业强国,是党中央着眼全局作出的重大战略部署,再次向全党全社会发出了重农强农的强烈信号。规划以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,明确提出加快建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

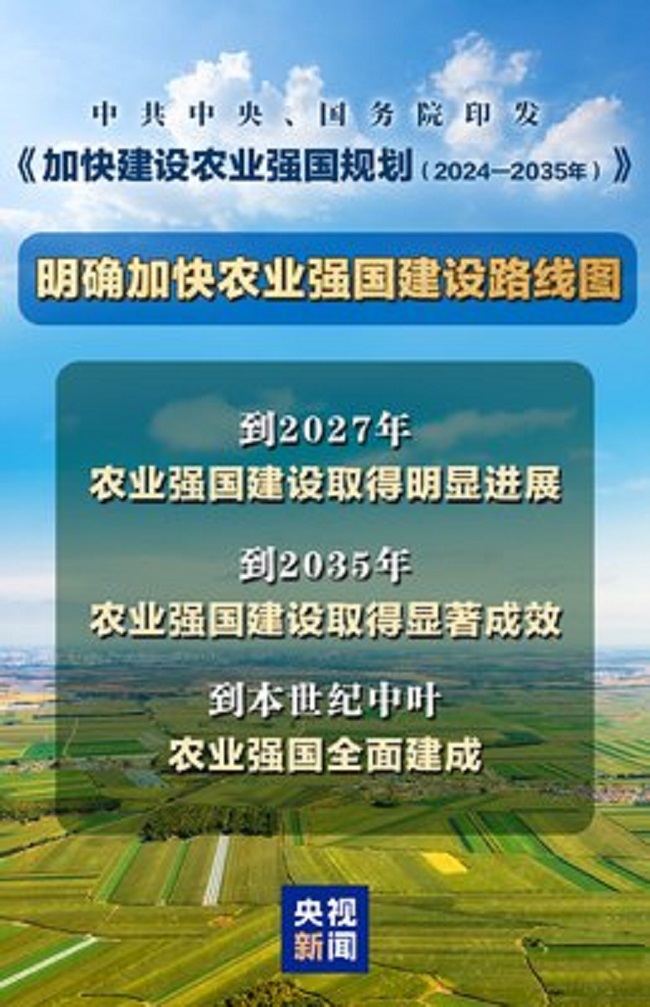

规划着眼2027年、2035年和本世纪中叶三个时间节点,分阶段设定了农业强国建设的目标。到2027年,农业强国建设将取得明显进展。乡村全面振兴将取得实质性进展,农业农村现代化将迈上新台阶。具体而言,粮食综合生产能力将达到1.4万亿斤,农业科技装备支撑将持续强化,现代乡村产业体系将基本健全,宜居宜业和美乡村建设将取得积极进展,脱贫攻坚成果将得到巩固拓展。

这一系列目标的设定,不仅体现了国家对农业发展的高度重视,也彰显了我国农业强国建设的决心和信心。到2035年,农业强国建设将取得显著成效。乡村全面振兴将取得决定性进展,农业现代化将基本实现,农村将基本具备现代生活条件。具体要实现“七个更加”:粮食产能稳固、供给更加安全;乡村产业链升级完善、融合更加充分;

乡村设施完备配套、生活更加便利;乡村公共服务普惠均等、保障更加有力;农业农村法治建设更加完善;乡村治理体系基本健全、社会更加安宁;农民收入稳定增长、城乡发展更加协调。这些目标的实现,将标志着我国农业强国建设取得了重大阶段性成果,农业农村现代化水平将大幅提升。

到本世纪中叶,一个辉煌而崭新的时代画卷将在我国广袤的农村大地上徐徐展开——农业强国将全面建成,这一里程碑式的成就,犹如璀璨星辰,照亮中华民族伟大复兴的征程。届时,乡村将焕发前所未有的生机与活力,实现全面振兴,每一处田野、每一座村落都将沐浴在现代化的温暖阳光下。

农业农村现代化,这一宏伟蓝图,将不再是遥不可及的梦想,而是触手可及的现实,它如同甘霖普降,滋润着每一寸土地,让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。这不仅是我国农业农村发展的宏伟蓝图与长远目标,更是中华民族伟大复兴中国梦不可或缺的璀璨篇章。它承载着亿万农民对美好生活的向往,凝聚着全党全国对“三农”工作的深切关怀与坚定决心。

规划之舟,深谙世界农业强国建设之规律,紧握时代脉搏,又根植于我国独特的国情农情土壤之中,精心谋划,科学布局。它犹如一幅精妙绝伦的工笔画,细致入微地勾勒出农业农村发展的美好图景,从产业兴旺到生态宜居,从乡风文明到治理有效,再到生活富裕,每一步都走得坚实而有力。在这场波澜壮阔的历史进程中,我们将共同见证一个农业强、农村美、农民富的新时代傲然屹立于世界的东方。

规划提出了加快建设农业强国的七方面重点任务,这些任务涵盖了“三农”工作的方方面面,构成了一个有机整体。其中,前五方面任务聚焦农业现代化,体现了建设农业强国“五个强”的要求;后两方面任务聚焦农村现代化,体现了建设农业强国要一体推进农业现代化和农村现代化的要求。

全方位夯实粮食安全根基是首要任务。只有确保粮食综合生产能力稳步提升,把中国人的饭碗端得更牢更稳,才能为农业强国建设提供坚实的物质基础。为此,需要加大粮食生产投入,提高粮食生产效率和效益,加强粮食储备和流通体系建设,确保粮食安全。

全领域推进农业科技装备创新是关键举措。只有加快实现高水平农业科技自立自强,才能为农业强国建设提供强大的科技支撑。这需要加强农业科技研发和推广体系建设,提高农业科技创新能力和成果转化效率,推动农业装备智能化、信息化水平提升。

全环节完善现代农业经营体系是重要保障。只有促进小农户和现代农业发展有机衔接,才能提高农业生产组织化程度和市场竞争力。这需要加强农民合作社和家庭农场等新型农业经营主体培育,推动农业社会化服务体系建设,提高农业生产经营效益。

全链条推进农业产业体系升级是提升农业综合效益的有效途径。只有加强农业产业链上下游协同合作,才能提高农业附加值和竞争力。这需要加强农产品加工业和乡村旅游业等产业发展,推动农业与二三产业融合发展,构建现代农业产业体系。

进一步深化农业对外合作是培育农业国际竞争新优势的重要手段。只有积极参与国际农业竞争与合作,才能提高我国农业的国际影响力和竞争力。这需要加强农业国际合作平台建设,推动农业技术、产品和资本等要素跨国流动,提高我国农业的国际合作水平。

高质量推进宜居宜业和美乡村建设是提升农村现代生活水平的重要举措。只有加强农村基础设施建设和公共服务供给,才能提高农村居民的生活质量和幸福感。这需要加强农村道路、供水、供电、通信等基础设施建设,加强农村教育、医疗、文化等公共服务供给,推动农村人居环境整治和生态保护。

促进城乡融合发展是缩小城乡差别的必然要求。只有推动城乡要素自由流动和平等交换,才能实现城乡协调发展。这需要加强城乡规划、基础设施建设、产业发展、公共服务等方面的统筹协调,推动城乡融合发展体制机制创新。

为确保农业农村规划的宏伟蓝图精准落地、高效显现,农业农村部将以前所未有的决心与力度,汇聚广泛资源要素与多方智慧力量,全力以赴推进规划任务的细致落实。首要之举在于压实责任,以责任为舵,引领落实之舟破浪前行。

这要求各级党委和政府必须勇于担当,主动将农业强国建设的崇高使命镌刻于心、践之于行,将其视为发展要务,纳入国民经济和社会发展规划的宏伟蓝图,确保每一项决策、每一次行动都与这一宏伟目标同频共振。

保障要素是规划落地的坚实基石。我们将优先配置土地资源,如春雨般精准滴灌,确保每一寸土地都能滋养出农业的勃勃生机;同时,完善乡村振兴的多元投入机制,拓宽资金来源渠道,为农业发展注入不竭动力;并着力打造一支高素质、专业化的农业强国建设人才队伍,以人才为翼,助力农业翱翔于现代化之巅。

此外,我们还将采取典型引路的策略,点亮一盏灯,照亮一片天。鼓励东部沿海的发达地区凭借优越条件,率先垂范,建成农业强省的璀璨明珠;中西部经济较为发达、资源禀赋良好的市地,亦应乘势而上,加速构建农业强市的壮丽图景;同时,引导具备条件的县(市、区)因地制宜,探索差异化、特色化的发展路径,让每一片热土都能绽放出属于自己的农业强县之花。

总之,《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》的出台为我国农业强国建设提供了行动指南和强大动力。各级党委和政府要坚决扛起主体责任,加强组织领导、政策协同和要素保障,确保规划各项任务落地见效。同时,要鼓励社会各界积极参与农业强国建设,形成全社会共同推进农业强国建设的良好氛围。只有这样,我们才能分阶段科学谋划推进农业强国建设,为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献农业力量。

农业强国规划(2024-2035)解读-万祥军 | 国粮药食·科特派研学院

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: