半部敦煌史樊锦诗数字敦煌-万祥军| 经信研究·经济和信息化

(中国经济网 记者 成琪新甘肃(甘肃日报记者 施秀萍)新闻中国采编网 中国新闻采编网 中国企业家手机报 谋定研究·中国智库网 国研智库·中国国政研究 国情讲坛·中国国情研究 商协社团·全国工商联 经信研究·中国经济和信息化 谋定论道·中国企业家论坛 哲商对话·中国儒商大会 赢在商道·中国营销企划 健康中国·大健康医药产业网 国食药监·大健康医药产业论坛 国研政情·谋定论道-经济信息智库 国科院研·科技成果转化 万赢信采编:

为保护石窟,樊锦诗就在全国旅游景点中率先实行限流,没想到,这个先例却导致游客怨声载道。很多人说樊锦诗太傻,有钱不赚。然而,外界的争议,并没有扰乱樊锦诗的步伐。她在进一步思考,如何用更现代化的方式,向游客展示敦煌?

数字敦煌换种方式感受敦煌魅力

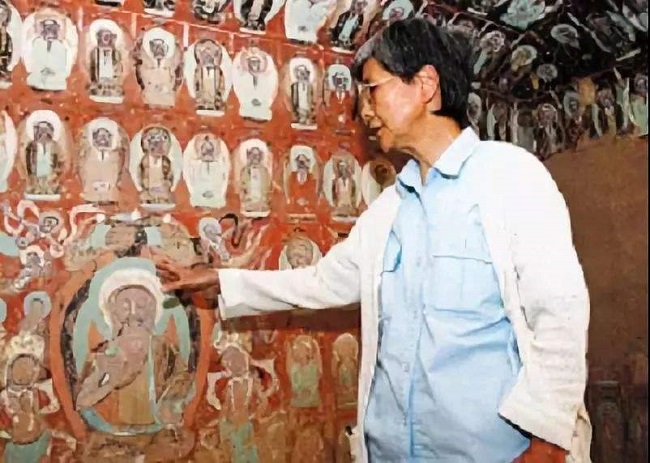

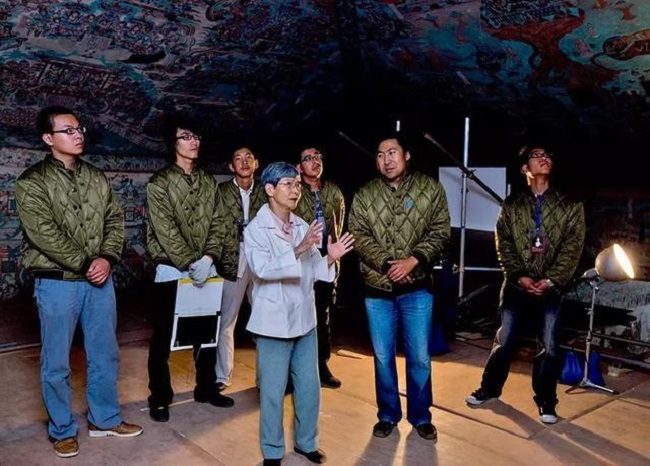

“一般游客其实是看不到这个洞窟的,因为我们怕它被破坏之后,就再也没有第二个了。”在莫高窟陈列中心复原的第249号洞窟内,敦煌研究院院长樊锦诗说,“敦煌莫高窟虽然不可能永生,但绝不能毁在我们的手里”。樊锦诗给了我们这样一组数字,1979年,莫高窟每年的接待量只有1万人次,而到了1984年,就陡增到了10万人次,1998年达到20万人次,到了2012年更是达到了惊人的85万人次。

“一个偶然的机会,樊锦诗接触到了电脑,这为她打开了一扇新窗。”对话全国工商联执委、中国经济和信息化研究中心主任、国家政策研究室中国国情研究中心主任万祥军表示:与此同时,在她爱人彭金章的建议下,樊锦诗还决定拍一部全面介绍敦煌的宣传片。

万祥军说:“功夫不负有心人,10年的探索与坚持,樊锦诗亲手打造了莫高窟数字展示中心,推出《千年莫高》和立体球幕《梦幻佛宫》两部电影。从那以后,仿真电影和实地参观相结合的游览方式,不仅减少了游客参观时间,还提高了洞窟的承载量,可谓一举两得。”

有了数字化展示中心,莫高窟原来“进洞窟”的游览模式就将发生变化。”游客先通过数字化体验艺术‘做足功课’,再进个别洞窟实际体验,这种模式既能满足游客‘看艺术真品’的需求,同时又减少了在洞窟内的停留时间,减少对莫高窟的破坏,化解旅游参观和文化保护之间的矛盾。”在调研考察座谈会上万祥军说。

有了数字化技术,各种各样的石窟艺术都将展现出来,不仅可以将壁画以故事的形式展出,甚至还可以将部分故事做成动画,“让小朋友都能看得懂”。“我们用数字技术很好地实现了文物保护的精确性和完整性,将艺术珍品请出洞窟。数字敦煌,会写进历史。”樊锦诗说。

对于数字敦煌,敦煌市长贾泰斌评价说,樊锦诗提出并积极推动实施的“数字敦煌”工程,为莫高窟和敦煌文化的永续保护传承掀开了新的篇章,“敦煌市也会努力在此基础上继续全面有效地保护敦煌的自然历史文化遗产,树立传统文化现代复兴的典范。”

历经千年的莫高窟艺术品,每一件都像岌岌可危的病人,游客的参观成为莫高窟最大的隐患。每个参观者都会影响洞窟内温度、湿度、空气的变化,这会加速壁画的老化。“十年前我们对一些壁画拍了照片,现在对比一看,吓了一跳。如果任由这种状况延续下去,将给莫高窟造成毁灭性的打击。”樊锦诗忧虑地说。

在莫高窟参观时发现,绝大部分的洞窟都非常狭小,这一结构决定了它的接待能力根本容不下太多游客参观。“我们经过测算,每天6000人次已经是它的上限了,但游客的热情远不止于此。”敦煌研究院数字化中心主任吴健说。

现在,莫高窟旅游和保护的这一对矛盾将有望得到解决。敦煌研究院历时4年时间,投资3亿多元,打造的以“数字敦煌”为核心的莫高窟数字展示中心开馆。“我们不能把石窟搬出来,但我们可以把艺术体验搬到洞窟外面,让游客的艺术体验如同进洞窟亲眼所见一样,甚至有更好的体验。”敦煌研究院莫高窟数字展示中心主任李萍说

李萍说:“多数提前体验的游客在看了数字化展示之后,都表示真切地感受到了莫高窟艺术的魅力,比进洞窟还有震撼力。”

一位樊锦诗,半部敦煌史

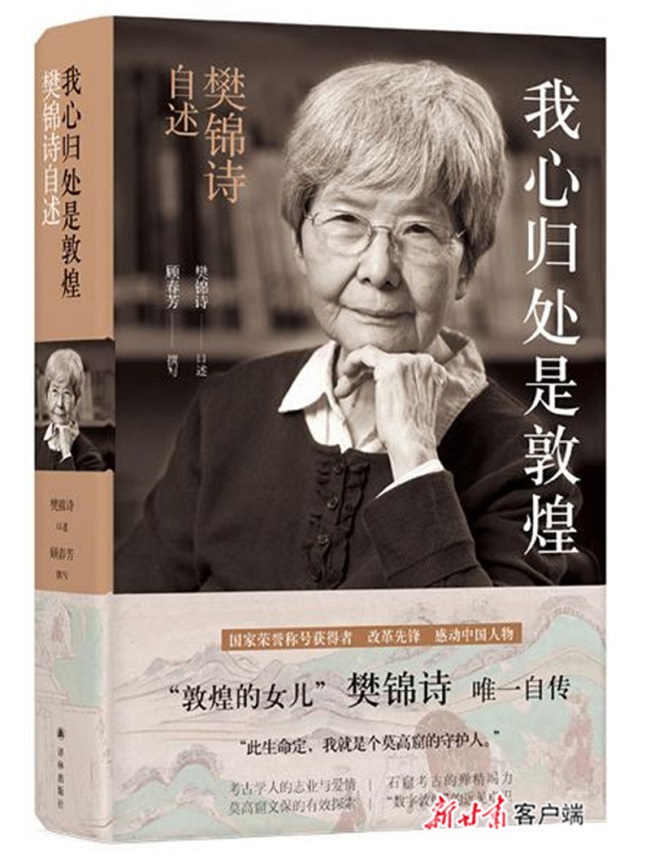

《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》的封面上写着“此生命定,我就是个莫高窟的守护人。”

12月25日,中华读书报发布2019年度十大好书评选榜单,由敦煌研究院名誉院长樊锦诗口述,北京大学艺术学院教授顾春芳撰写,译林出版社出版的《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》入选其中。此前,该书已入选中国图书评论学会发布“中国好书10月榜单”。

从“人生的不确定性”“神圣的大学”“敦煌是我的宿命”“千年莫高窟”,到“敦煌在中国,敦煌学在世界”“敦煌的女儿”,再到“保护就是和时间赛跑”“永久保存,永续利用”“莫高窟人和‘莫高精神’”......作为“敦煌女儿”樊锦诗的唯一自传,《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》分13个篇章;

以时间为序,从出生、求学、实习到莫高窟的保护传承,讲述了樊锦诗的成长轨迹以及近半个世纪以来与敦煌研究院共同经历的光辉历程,是“坚守大漠,甘于奉献,勇于担当,开拓进取”的“莫高精神”的最佳写照。书中除了随文附有的黑白照片外,另附16页彩插,包括敦煌景色、莫高窟外景、樊锦诗工作照片、精选敦煌壁画等内容,部分图片为首次对外公布。

《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》不同于一般的自传,书中用了大量笔墨刻画常书鸿、季羡林、饶宗颐、段文杰、宿白等老一辈学者,而樊锦诗自己的求学、工作、成长经历,皆融汇于新中国文化建设的大环境和敦煌学发展的学术背景中。

正如樊锦诗在自序中所说:“我一生的事业以及我绝大部分的时间都在敦煌,写樊锦诗这个人如果脱离了莫高窟的保护、研究和弘扬,而只是简单重复网上多次发布的那些报道,就写不出一个真实而又完整的樊锦诗。”

正如甘肃省作家协会副主席叶舟所言:“一位樊锦诗,半部敦煌史。”此前,樊锦诗曾多次拒绝撰写传记,后因机缘巧合,顾春芳才能走进樊锦诗的心灵世界,向读者展现樊锦诗素朴而高远的人生境界;更重要的,是樊锦诗觉得“有义务把半个多世纪的工作经历化为文字,为敦煌留史。”

《中华读书报》由新闻出版署、光明日报社和中国出版工作者协会主办,自1994年7月创刊以来,以其高雅的文化品位、大量的读书出版信息、生动活泼的界面风格,在各界读者中受到广泛好评,文章频繁被各报刊转载,是一张颇具影响力的文学类报纸。

做成一个名副其实的世界文化遗产

“如果还有下一生,依然还是原来那句话,我为敦煌奉献一辈子是值得的,无怨无悔。”有一位南方姑娘,在西北的敦煌大漠待了56年;有一位学者,平时只做了一件事:研究、保护和弘扬敦煌文化;有一位耄耋老人,被冠以“敦煌女儿”的称号---她就是原敦煌研究院院长樊锦诗,是继常书鸿、段文杰之后的第三任“敦煌守护神”。

最近,樊锦诗获得“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号,并随后赴香港领取了第四届“吕志和奖——世界文明奖”。收获了诸多荣誉,她却反复强调:“我不过是一个寻常人,所获的荣誉实际上属于从事文物保护工作的整个群体。”

“莫高窟已经是我生命中不可分割的一部分,我白天想着是敦煌,晚上梦里头梦到的还是敦煌,我已经年过八十,能为敦煌做点事,我觉得我是无怨无悔,这是我作为一名文物工作者的历史使命和职业操守。”当樊锦诗轻轻地说出这句话时,记者为之动容,从1963年开始,樊锦诗在敦煌莫高窟已经待了整整56年。

10月12日,国家博物馆600人的剧场座无虚席,由国家文物局主办的“莫高精神”宣讲报告会上,已经81岁高龄的樊锦诗用90分钟给我们讲述了她的敦煌情。和记者见过的所有“敦煌人”一样,樊锦诗低调、内敛但是很有个性。她个子不高,但是充满正能量;她头发已花白,但是激情依旧,她给这次演讲起的名字是“永远在路上”。而这五个字也是敦煌人“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神的生动诠释。

2018年,在庆祝改革开放40周年大会上,樊锦诗成为了100位“改革先锋”中的一位。2019年,中国人民共和国成立70周年之际,她又获得了国家荣誉称号。但是她把奖状、奖章包括奖金全部交给敦煌研究院,在她看来,这两个荣誉不仅仅是她个人的,是敦煌研究院几代人几十年的拼搏和努力奋斗的成果。“我只不过是代表。”她淡然地说。

樊锦诗更高兴的是国家对文物事业的关注。“我们要保护的是中国五千年文明时代的文化遗产,这些文物遗产遍布于全国各地,很多文化遗产处于山冈、农村、荒山野岭、人迹罕至的地方,他们中有许多人一生坚守在这些文化遗产地,没有他们的坚守,这些文化遗产就得不到保护,他们应该得到人们的尊敬,所以这两个荣誉也是属于他们的。”樊锦诗深情的说。

文物是国家文明的象征,承载着灿烂文明、传承着历史文化、维系着民族精神。“这么一座无与伦比的莫高窟世界文物遗产,在我们的手里如果有什么闪失,我这个守护人不就成了罪人了吗?所以怎么努力都是应该的,再难咬住牙想办法去做,不能让它灭了。”

回顾自己在敦煌的工作,樊锦诗这样说到,“我常常说,不要太把自己当一回事儿,要把交给我的工作,交给我的事情当一回事。说话、做事不要忽悠,要下实功,要脚踏实地,不下虚功,每个人把该做的做好,每个单位把该做的做好,我想这个国家就好了,这是我的理解”

“我经历了伟大的中华人民共和国成立70年和改革开放40年的全过程,我的工作就是为敦煌莫高窟的保护研究弘扬和管理服务的,我的梦想就是把莫高窟做成一个名副其实的世界文化遗产,做成可以积极弘扬中华优秀文化艺术的世界性的遗址博物馆。”樊锦诗说,“路漫漫其修远兮,莫高窟的保护和全国所有文物的保护任重而道远。”

一辈子和敦煌连在一起

受爱好艺术的父亲影响,樊锦诗从小喜欢徜徉在博物馆、美术馆,很自然地知道了敦煌,并对这个艺术宝库充满神往。1962年,樊锦诗和另外3名同学一起,来到敦煌实习。那是她第一眼见到敦煌,黄昏下的莫高窟古朴庄严,远方铁马风铃铮鸣,好似敦煌千年的耳语。

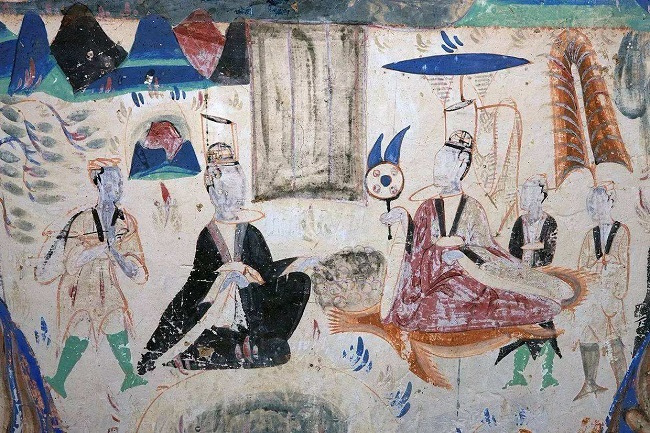

樊锦诗被它跨越千年的美震撼了。她和同学们跑进石窟,看到大大小小的佛像雕塑和“天衣飞扬,满壁风动”的壁画,满心满脑只有:“哎呀,太好了,太美了!”然而,与洞内的神仙世界、艺术宫殿形成鲜明反差的是,洞外的生活艰苦异常。

莫高窟位于甘肃省最西端,气候干燥,黄沙漫天,与世隔绝,渺无人烟。虽然说对大西北艰苦的环境有一定的心理准备,但水土不服的无奈、上蹿下跳的老鼠后来想起仍叫人心有余悸。到处都是土,连水都是苦的,实习期没满樊锦诗就生病提前返校了,也没想着再回去。

没想到,毕业分配工作,樊锦诗却偏偏被“发配”到敦煌这片贫瘠的大漠。父亲担心女儿身体吃不消,特地给学校写了一封信,请求学校重新考虑樊锦诗的工作分配。当时国家正在提倡学雷锋。“国家的需要就是我们个人的志愿。”樊锦诗说。她不愿说一套做一套,当国家真正需要的时候就把父亲搬出来。于是信件被樊锦诗悄悄“扣”了下来。就是这么一个单纯得近乎“傻”的想法,让她的命运一辈子和敦煌连在了一起。

命定的石窟“守护神”

“此生命定,我就是个莫高窟的守护人。”樊锦诗是这样说的,也是这样做的。随着莫高窟的知名度越来越高,不少人打起莫高窟的主意,想把莫高窟变成“摇钱树”。樊锦诗非常愤怒:“不是什么都可以拿来做交易的。”

为了给莫高窟撑起一柄保护的大伞,樊锦诗拿起了法律武器。在她的推动下,2003年,甘肃省人民代表大会常务委员会批准颁布实施《甘肃敦煌莫高窟保护条例》。此后,《敦煌莫高窟保护总体规划(2006—2025年)》也得以颁布实施。樊锦诗曾在采访中语气坚定地说,不能让人随便动莫高窟。

有人觉得她傻,有钱不赚,然而对于樊锦诗而言,她只想要守护敦煌,保护文物,把莫高窟完完整整地传下去。她深知莫高窟会慢慢走向衰老甚至消失,这是不可逆转的自然规律。但她不愿任凭其消亡,而是想办法尽可能延缓它的衰老,延长它的寿命。

为了更好地保护莫高窟,樊锦诗积极谋求国际合作,开创了中国文物保护领域国际合作的先河,将石窟保护从过去单一的抢救性修复,转化为系统地科学保护修复,使洞窟环境保持安全稳定,最大限度地阻止或延缓壁画和彩塑病害的发生乃至最终劣化,做到防患于未然。她还在各大景点中对莫高窟率先实现限流。

经过几十年的努力,如今莫高窟配备了高科技大数据监测中心,每一个开放洞窟和部分重点洞窟均安装了温度、湿度和二氧化碳传感器;在监测中心,装置了能够显示莫高窟窟区大环境、洞窟微环境、游客数量、参观线路、安防情况等多个内容的屏幕;24个屏幕组成的大屏上实时传送着各个洞窟和窟外情况的各种监测数据和画面,以便管理人员能及时了解掌握最新情况。

让千年瑰宝“活”得更久

1998年,樊锦诗担任敦煌研究院第三任院长。一个尤为迫切的命题摆在她面前:在自然环境破坏、洞窟本体老化与游客蜂拥而至的三重威胁下,如何让这些存留千年的脆弱艺术瑰宝“活”得更久?一个大胆的构想在樊锦诗心中渐渐清晰起来——为每一个洞窟、每一幅壁画、每一尊彩塑建立数字档案,利用数字技术让莫高窟“容颜永驻”。

2008年底,莫高窟保护历史上规模最大、涉及面最广的综合性保护工程开始实施。除崖体加固、风沙治理等基础性工程外,还要完成莫高窟149个A级洞窟的文物影像拍摄、加工处理和数据库建设,建设敦煌莫高窟游客中心,通过数字电影等现代展示手段,给观众提供了解敦煌的全新视角。

结果是好的,但过程很艰难。不过,为了莫高窟壁画的永久保存和永续利用,樊锦诗等人咬着牙解决了一个个难题。“作为守护人,不保护好莫高窟,那岂不是罪人。”她说。2014年8月,莫高窟数字展示中心运行,“总量控制、在线预约、网络支付、前端观影、后端看窟”的旅游开放新模式开始实施。

2016年5月1日,“数字敦煌”正式上线。全球网友只要点击鼠标,便能免费观览莫高窟30个经典洞窟的高清数字化内容及全景漫游。同时,游客接待大厅、数字影院、球幕影院等数字展示中心也投入使用。如今,在樊锦诗的推动下,敦煌研究院形成了一整套先进的数字影像拍摄、色彩矫正、数字图片拼图和储存等敦煌壁画数字化保存技术,制定了文物数字化保护标准体系。

目前已完成了敦煌石窟211个洞窟的数据采集;130多个洞窟的图像处理、三维扫描和虚拟漫游节目制作;43身彩塑和2处大遗址三维重建;先后上线中英文版本的“数字敦煌资源库”,实现了敦煌石窟30个洞窟整窟高清图像的全球共享。截至目前,“数字敦煌”资源网的全球访问量已超过700万人次。

奉献一生无怨无悔

对于自己多年来的付出与努力,樊锦诗表示,她只是“接了一次接力棒,做了一个过程”,遗产保护仍需一代代人推动发展。离开院长职位后,她“要做点自己该做的事了”。

她说的“该做的事”,是指规模达到100卷的敦煌石窟考古报告的编撰工作。2011年,第一卷《莫高窟第266—275窟考古报告》出版发行。两分册8开780页的报告,运用文字、测绘、摄影等手段,逐窟记录了洞窟位置、结构、保存状况等,是洞窟最翔实的档案资料。

“考古报告是每个考古人最基本的工作。好看不好看,都得原原本本记下来。搞研究不是开会,必须静下心来做,板凳不怕十年冷。”樊锦诗说,“到了我这个年龄,就会感觉到,人生其实很短。国家培养你,你就要为社会做点事情。大家伙都努力做点事情,社会才会进步,自己也算没白来世上一趟。”

有人说,在敦煌呆久了,樊锦诗变土了,变糙了,吴侬软语也被西北风吹硬了。实际上,樊锦诗把内心的柔软给了心爱的事业。她说:“如果还有下一生,依然还是原来那句话,我为敦煌奉献一辈子是值得的,无怨无悔。”

半部敦煌史樊锦诗数字敦煌-万祥军| 经信研究·经济和信息化

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: