洛阳十姐妹追忆与徐悲鸿夫人廖静文的往事

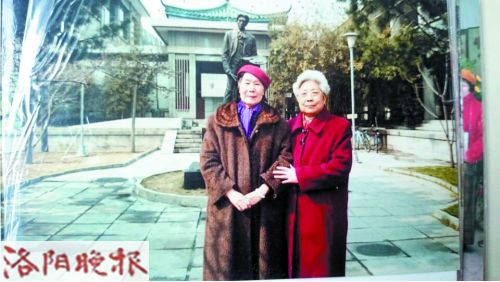

李勤(右)和廖静文合影(记者翻拍) 新闻中国采编网 中国新闻采编网 谋定研究中国智库网 经信研究 国研智库 国情讲坛 万赢信采编:一朝知遇,一世感激,故人离去,悲叹唏嘘。近日,在听说徐悲鸿夫人廖静文于6月16日在北京逝世的消息后,11年前与廖静文在一起的画面,又浮现在洛阳市民李勤的眼前。当年,李勤所在的洛阳民间艺术团体洛阳十姐妹在徐悲鸿纪念馆举办国画展,曾得到廖静文的关照。尽管只是短暂的相处,但这份知遇之恩,她们永远难忘。

洛阳十姐妹得名于廖静文

今年82岁的李勤是我市民间艺术团体洛阳十姐妹中的一员。“我们这个团体的名字,也与廖先生有关。”李勤说

因为自幼喜爱书画艺术,1995年,已经离休在家的李勤到市老年大学学习书法绘画。很快,她就在市老年大学中结识了一批志同道合的姐妹朋友。

“南京金陵老年大学有个书画团体,叫金陵十姐妹,挺有名的,我们就想成立个类似的书画学习团体。”李勤说,她和姐妹们一拍即合。1997年,这些离退休知识女性组建起了书画艺术团体金秋十姐妹。

经过几年学习、苦练,十姐妹在书画方面有了不小的进步,都成了中国书画家联谊会的成员,并分别被联谊会授予“中国国画家”“中国优秀国画家”称号。

“2003年,中国书画家联谊会准备在2004年三八妇女节期间,在北京徐悲鸿纪念馆举办一场以‘妇女’为主题的画展,从各地的联谊会成员中挑选作品参展。当时联谊会的工作人员在各地搜集信息后,把材料报给了联谊会主席廖静文先生,廖先生点名让我们去。”李勤说,消息传到洛阳,十姐妹很激动,也很受鼓舞。

李勤听人说,廖静文在提起她们时,称她们为洛阳十姐妹,她和姐妹们一商量,觉得这个名字更好,就把团体改名为洛阳十姐妹。

牡丹画前,廖静文流连

经过几个月的准备,2004年3月6日,洛阳十姐妹赴京参加在徐悲鸿纪念馆举办的画展,并第一次见到了廖静文。

“她当时已经81岁了,但精神非常好,穿一件毛领大衣,戴着一顶红色贝雷帽,收拾得一丝不苟,气质很儒雅。”李勤说,在为画展开幕致辞时,廖静文站得很直,“可能因为身体不太好,声音听起来有些弱”。

在这次画展中,十姐妹带去的国画作品有牡丹、山水、人物等,以牡丹居多。画展开幕后,收到了让十姐妹意想不到的轰动效果。

“举办画展的几天里,徐悲鸿纪念馆天天爆满,不少院校的艺术系还组织学生来看。”十姐妹之一、今年76岁的李秀芝说,“一方面是因为画展在徐悲鸿纪念馆举行,影响力大;另一方面听很多参观者说,他们都是专程来看洛阳书画家笔下的牡丹的。”

在观赏牡丹画的人群中,也有廖静文的身影。“廖先生在画展期间多次到展厅里欣赏画展,在几幅牡丹画前看了又看,看得出来,她很喜欢洛阳牡丹。”李勤说。

点滴关怀沁人心脾

为期5天的画展,取得了圆满成功。除了众多参观者,各界名人也到场参观,让自认为是“草根”书画爱好者的洛阳十姐妹受宠若惊。

“这都和廖先生对我们的关照分不开,不少名人都是她请来的。”李秀芝说。此外,在画展期间,廖静文每天都待在徐悲鸿纪念馆中,协调解决画展中出现的各种问题。事后,她听廖静文的秘书说,廖静文身体不太好,平时很少会全天待在纪念馆中。

当画展接近尾声时,十姐妹想在回洛阳前,和廖静文在徐悲鸿纪念馆中合影留念,但知道廖静文身体不太好,一直不好意思去提这个请求。正当十姐妹纠结时,廖静文的秘书通知她们,廖静文已经找好了摄影师,安排好了时间,第二天上午要和大家拍照留念。第二天上午,众人在徐悲鸿纪念馆与廖静文拍下了许多张合影。

“整整一上午,廖先生都面带微笑,话不多,但特别和善,没有一点儿架子,”李勤说,“我们想到却没敢说的事,她也替我们想到了,而且安排得特别周到。回想起整个画展期间她对我们的各种关照,温暖沁人心脾,我们都特别感动。”

追忆故人深感悲伤

回到洛阳后,十姐妹难忘与廖静文短暂相处的时光。

2012年,李勤将自己的画作整理成册,给廖静文寄去一本。“画册里大多是牡丹,希望她能够喜欢。”李勤说,虽然这些年中与廖静文鲜有直接联系,但她在与北京的中国书画家联谊会工作人员联系时,都会问问廖静文的情况,也听说廖静文不时会提起洛阳十姐妹。

在听说廖静文去世后,十姐妹的部分成员聚集在李勤家中,聊起当年的点点滴滴,众人都唏嘘不已。

“我们都一把年纪了,还能继续发挥余热,活跃在书画界,跟廖先生当年对我们的欣赏、鼓励是分不开的,”李勤难过地说,“廖先生拥有大家气度,又对我们像朋友般关怀,对于她的离去,我们深感悲伤。”

洛阳十姐妹追忆与徐悲鸿夫人廖静文的往事

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: