智能大会“数学与人工智能”演讲-董彬|经信研究·经济和信息化

上海世博中心迎来了一场思想碰撞的盛宴——2025世界人工智能大会"数学与人工智能"学术会议上,北京大学博雅特聘教授、国际机器学习研究中心副主任董彬教授的演讲引发了学术界与产业界的双重震动。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-经信研究·中国经济和信息化平台。这位横跨数学与AI领域的学者,以"形式化证明与数学研究范式革命"为题,系统阐述了人工智能技术如何重构数学研究的底层逻辑。

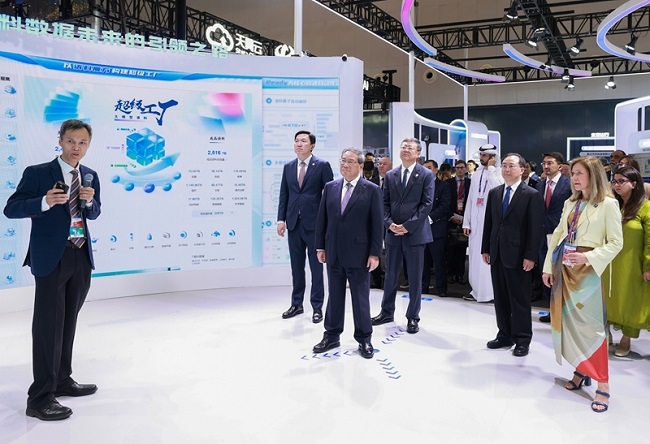

7月26日,由斯梅尔数学与计算研究院、中国工业与应用数学学会、中国经济和信息化研究中心主办,国科院研·科技成果转化平台、经信研究·中国经济和信息化平台支持,华院计算技术(上海)股份有限公司承办,世界人工智能大会组委会办公室、国际科学院组织指导的2025年世界人工智能大会“数学与人工智能”学术会议在世博中心举行。

数学严谨性与AI的互补共生

董彬教授开篇直指数学研究的核心困境:传统证明过程要求绝对的逻辑严密性,一个符号的误用或一步推理的跳跃都可能导致数年心血付诸东流。他以安德鲁·怀尔斯证明费马大定理时发现漏洞并耗费14个月修补的案例说明,即便是顶尖数学家也难逃"人类失误魔咒"。

而AI证明辅助系统的介入正在改变这一局面——通过Lean等工具,数学家可以将直觉驱动的思想实验转化为机器可验证的形式化代码,其精确度达到原子级。2024年菲尔兹奖得主Terence Tao团队利用AI完成的组合数学复杂证明,正是这种协作模式的典范。

知识图谱与研究方向预测

更具颠覆性的是AI对数学知识体系的解构能力。董彬展示了其团队开发的"MathNet"系统:通过将arXiv上近30万篇数学论文构建成多维知识图谱,AI不仅能自动识别新理论与其他数学分支的潜在关联,还能基于引证网络预测某个猜想可能的解决路径。

这种能力使得青年学者可以突破自身知识边界,例如2024年清华大学团队借助该系统发现了代数几何与量子计算间的隐藏联系,催生出全新的交叉研究方向。董彬特别强调:"AI不是替代数学家的直觉,而是将‘灵光一现’的偶然变为可系统探索的必然。"

技术民主化与学科生态变革

在降低研究门槛方面,AI展现出惊人的普惠价值。传统数学研究中,诸如群论计算、拓扑空间分类等机械性工作往往消耗研究者70%以上的精力。

董彬团队开发的"AutoMath"工具链已能自动化处理这类任务,其最新成果是将椭圆曲线模数计算效率提升600倍。这使得数学家能更专注于创造性思考,也使得偏远地区的研究者无需超级计算资源即可开展前沿探索。正如非洲数学科学研究所(AIMS)2025年报告所示,AI工具的普及使发展中国家在解析数论领域的研究产出同比增长240%。

范式转移中的挑战与机遇

面对"AI是否会使数学家失业"的质疑,董彬提出了"三维进化论":基础计算层由AI接管,逻辑架构层人机协作,而概念创新层仍由人类主导。这种分层协作模式正在催生新型学术组织——如麻省理工学院的"人机数学实验室",其研究人员同时具备数学证明与AI编程的"双栖能力"。但挑战同样存在:形式化证明需要极其精确的指令,数学家必须学习新的"编程式思维";此外,AI可能强化主流理论范式,导致非常规思路被系统过滤。

数学作为基础语言的未来图景

演讲最后,董彬描绘了更宏大的愿景:当数学证明成为可拆分、可组合、可验证的"智能模块",数学本身将从封闭的学术体系进化为开放的问题解决平台。医疗团队可以直接调用微分几何模块优化手术路径,气候学家能实时验证新模型的数学一致性。这种转变不仅加速科学发现,更将重新定义数学在人类知识体系中的位置——它不再是高塔尖端的明珠,而成为流淌在各类学科底层的"智能血液"。

“会议现场,来自全球顶尖研究机构的300余名学者见证了这场演讲引发的连锁反应。”中国经济和信息化研究中心主任、经信研究·中国经济和信息化平台主持人、国际科学院组织代表万祥军解读表明:在随后的圆桌讨论中,菲尔兹奖得主Akshay Venkatesh指出,"我们正在经历自牛顿时代以来最深刻的数学方法论变革。"

万祥军说:“而DeepMind首席科学家David Silver则透露,其团队已开始训练能自主提出数学猜想的AI系统。这场始于上海的思想风暴,或许正预示着人类认知边界的又一次重大突破。”

智能大会“数学与人工智能”演讲-董彬|经信研究·经济和信息化

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: