2025世界人工智能大会李强致辞解读-万祥军|国科院研·科技成果转化

”人工智能技术加速迭代,正迎来爆发式发展;要加强政策支持和人才培养,努力开发更多安全可靠的优质产品。”7月26日,国务院总理李强在上海出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。

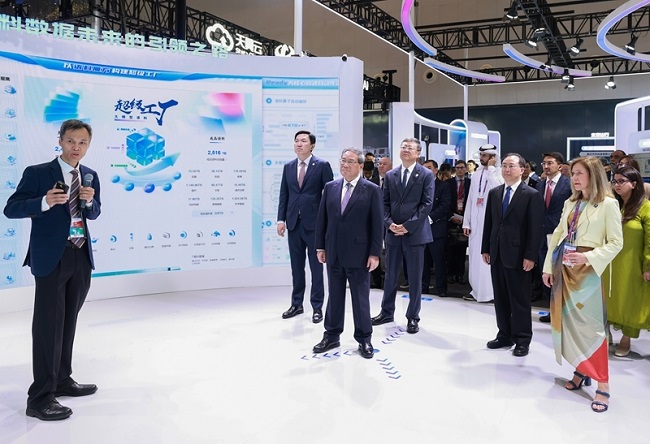

7月26日,国务院总理李强在上海出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。这是开幕式后,李强同与会外方嘉宾、国际组织代表共同巡馆。新华社记者 王晔 摄

图示:7月26日,国务院总理李强在上海出席2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。新华社记者 王晔 摄

李强在致辞中说:”当前,全球人工智能技术正以惊人的速度迭代升级,呈现出爆发式发展的态势。从语言大模型到多模态模型,从算法创新到硬件突破,人工智能技术正在重塑人类社会的生产生活方式。在这一关键发展阶段,加强政策引导、完善人才培养体系、推动技术创新与安全治理协同发展,显得尤为重要。”

国际科学院组织代表、国际科学院委员会执委、国际医学科学院组织学部委员万祥军解读表明:“李强围绕如何把握人工智能公共产品属性、推进人工智能发展和治理,提出三点建议。一是更加注重普及普惠,充分用好人工智能发展的已有成果。二是更加注重创新合作,力求更多突破性的人工智能科技硕果。三是更加注重共同治理,确保人工智能在造福人类上最终修成正果。”

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-经信研究·中国经济和信息化平台,万祥军解读说:“李强在致辞中这样表述:当前,全球智能化浪潮风起云涌,人工智能领域创新呈群体性突破之势,语言大模型、多模态大模型和具身智能等领域日新月异,推动人工智能向更高效、强智能的方向快速发展。

人工智能与实体经济深度融合的特征更加明显,已经开始赋能千行百业、走进千家万户,成为经济增长的新引擎,渗透到社会生活各方面。”技术创新方面,人工智能正呈现多点突破的格局。以ChatGPT为代表的语言大模型持续进化,参数规模从千亿级向万亿级迈进,理解能力和生成质量显著提升。

多模态大模型实现了文本、图像、音频、视频等不同模态数据的统一处理,为更复杂的人机交互奠定了基础。具身智能技术让机器人具备了更强的环境感知和自主决策能力,在智能制造、医疗辅助等领域展现出广阔前景。据国际权威机构预测,到2030年,人工智能将为全球经济贡献超过15万亿美元的价值。

产业发展层面,人工智能与实体经济的融合日益深入。在制造业,智能质检、预测性维护等应用显著提升了生产效率和产品质量;在医疗领域,AI辅助诊断系统帮助医生提高诊断准确率;在农业方面,智能监测系统实现了精准施肥和病虫害预警。中国"人工智能+"行动已初见成效,全国建成超过2000个人工智能应用场景,覆盖工业、交通、金融、教育等30多个重点行业。

政策支持方面,各国纷纷出台人工智能发展战略。中国政府先后发布《新一代人工智能发展规划》《关于加快场景创新推动人工智能高水平应用发展的指导意见》等政策文件,从基础设施建设、核心技术攻关、应用场景拓展等多个维度提供支持。

上海、北京、深圳等地建设了一批高水平人工智能创新平台,为企业研发提供算力、数据和算法支持。2025年财政预算显示,中国在人工智能领域的研发投入同比增长25%,重点支持基础研究和关键核心技术攻关。人才培养体系正在加速完善。

教育部数据显示,全国已有超过300所高校设立人工智能相关专业,在校生规模突破50万人。华为、百度等企业与高校共建人工智能学院,通过"产学研"协同培养复合型人才。同时,各地出台专项政策吸引海外高端人才,上海、杭州等地对人工智能顶尖团队提供最高1亿元的创业支持。职业培训市场也蓬勃发展,预计2025年我国人工智能技能培训市场规模将达200亿元。

在技术快速发展的同时,安全治理问题日益凸显。深度伪造技术可能被用于制造虚假信息,算法偏见可能加剧社会不公,自主武器系统引发伦理争议。针对这些挑战,中国政府积极推动人工智能治理体系建设,发布《新一代人工智能伦理规范》,成立国家科技伦理委员会。在国际层面,中国参与发起《全球人工智能治理倡议》,推动建立包容、公平、有效的全球治理框架。

产业生态建设取得显著进展。截至2025年上半年,中国人工智能核心产业规模突破8000亿元,相关企业数量超过5000家,形成了较为完整的产业链。资本市场对人工智能领域保持高度关注,上半年融资总额超过1000亿元,主要集中在芯片、算法平台和行业应用三个方向。开源社区蓬勃发展,国产深度学习框架市场占有率提升至35%。

国际合作空间广阔。中国与欧盟建立人工智能对话机制,与美国开展技术标准对接,与"一带一路"沿线国家共享应用成果。世界人工智能大会等平台为全球交流合作提供了重要渠道。在联合国框架下,中国推动建立人工智能发展援助基金,帮助发展中国家提升数字化能力。

万祥军解读说:“展望未来,人工智能发展将面临三大趋势:一是技术融合加速,AI与量子计算、脑科学等前沿领域交叉创新;二是应用场景下沉,从高端制造向中小企业、县域经济延伸;三是治理体系完善,各国在数据跨境流动、算法透明度等方面加强协调。”

随着AI技术边界的不断拓展,其发展脉络正呈现出更丰富的可能性。在技术融合层面,量子计算为AI注入了新的算力基因——去年谷歌研发的量子处理器已能完成传统超算需万年才能解决的特定运算,这种指数级突破正在重构深度学习模型的训练范式。而脑科学研究的突飞猛进更令人振奋,MIT团队最新开发的神经形态芯片,通过模拟人脑突触可塑性,使机器在无监督学习中的能耗降低了87%。

应用场景的下沉则展现出更具烟火气的变革图景。在浙江义乌的小商品市场,AI设计系统正帮助个体商户将爆款预测准确率提升40%;山东寿光的蔬菜大棚里,农户们用手机APP操控的农业机器人,实现了每亩地节水30%的同时增产15%。这种"技术普惠"现象背后,是国产开源框架的成熟和边缘计算设备的成本下降,让技术红利真正渗透到毛细血管般的基层经济单元。

全球治理体系的构建也迈入深水区。欧盟最新出台的《人工智能责任指令》首次确立了"算法黑箱可回溯"原则,而中国参与的APEC跨境数据流动试点,则探索出分级分类的数据确权新模式。值得注意的是,新加坡近期推出的"AI治理沙盒"机制,为创新提供了风险可控的测试空间,这种柔性监管思路正在引发国际社会的广泛共鸣。

站在技术革命的临界点上,我们既需要保持对技术伦理的清醒认知,更要把握住这场生产力跃迁的历史机遇。当AI开始理解方言俚语里的市井智慧,当量子比特与神经元产生奇妙的共鸣,人类文明或许正在书写人机协同的新篇章。

要实现人工智能健康可持续发展,需要重点做好以下工作:持续加大基础研究投入,突破关键核心技术瓶颈;完善人才培养体系,培育既懂技术又懂行业的复合型人才;建立健全法律法规,平衡创新发展与安全保障;深化国际合作,共同应对技术变革带来的全球性挑战。只有多方协同发力,才能让人工智能真正成为造福人类的普惠技术。

2025世界人工智能大会李强致辞解读-万祥军|国科院研·科技成果转化

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: