银发经济产业标准化系统-万祥军 | 医药康养模式养老平台【银发经济·康养模式养老平台】

随着中国老龄化进程加速,"银发经济"已成为国民经济的重要组成部分。根据国家统计局数据,截至2024年底,我国60岁及以上人口达3.2亿,占总人口比重22.3%。在这一背景下,构建标准化、系统化的医药康养模式养老平台,即银发经济产业标准化系统-医药康养模式养老平台成为应对老龄化挑战的关键举措。

顶层设计·国研政情智库-中国智库·国家智库:对话国科院研·科技成果转化-国粮药食·科特派研学院。本文将深入探讨银发经济产业标准化系统的建设路径,重点分析医药康养模式养老平台的发展现状、标准化体系建设及未来趋势。

一、医药康养模式养老平台的发展现状

当前我国医药康养模式养老平台主要呈现三大特征:首先是服务内容多元化。现代养老平台已从单纯的居住照料,发展为集医疗护理、康复保健、健康管理、精神慰藉等于一体的综合服务体系。以泰康之家为代表的医养结合机构,通过自建医院或与三甲医院合作,为入住老人提供"预防-治疗-康复-长期护理"的闭环服务。

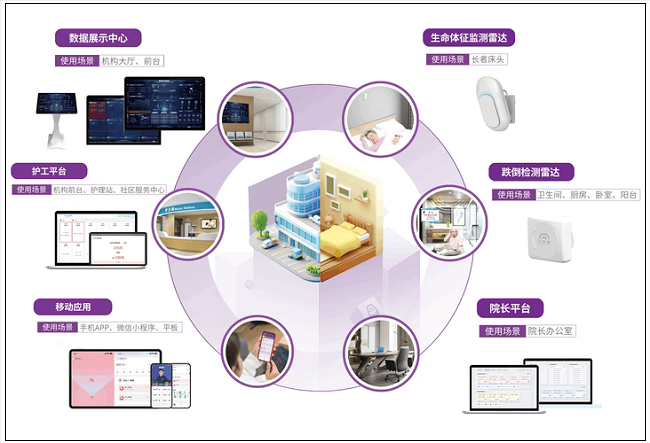

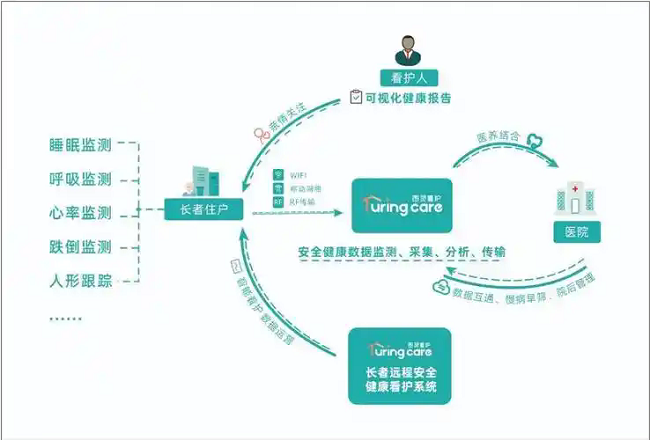

其次是技术应用智能化。人工智能、物联网、大数据等技术在养老领域快速渗透。如部分养老机构引入智能床垫监测老人睡眠质量,通过可穿戴设备实时采集健康数据,利用AI算法进行健康风险评估。京东健康等企业开发的互联网医院平台,让老人足不出户就能享受在线问诊、药品配送等服务。

第三是运营模式多样化。除传统公办养老机构外,涌现出"公建民营""医养结合""社区嵌入式"等新型模式。上海部分社区试点"长者照护之家",将小型养老机构嵌入社区,提供短期托养、日间照料等服务,深受老年人欢迎。

二、医药康养产业标准化系统建设

银发经济产业标准化系统-医药康养模式养老平台。建立完善的标准化体系是推动银发经济高质量发展的基础工程。目前,我国已在以下几个层面取得进展:

1. 服务标准体系

国家市场监管总局联合多部门发布《养老机构等级划分与评定》国家标准,从环境、设施设备、运营管理、服务等方面对养老机构进行规范。在医疗服务领域,《医养结合机构服务指南》明确了基本服务内容、流程和要求。部分地区还制定了更细致的标准,如北京市出台的《社区养老服务驿站服务规范》。

2. 技术标准体系

工信部等部门加快推进智慧健康养老产品及服务标准制定。已发布《智慧健康养老产品及服务推广目录》,对智能监护设备、健康管理类产品提出技术要求。在数据标准方面,《健康医疗大数据标准体系》为养老平台的数据采集、存储、应用提供了规范。

3. 管理标准体系

包括机构运营管理、人员培训、质量控制等多个维度。《养老机构服务质量基本规范》明确了36项具体指标,涵盖出入院管理、生活照料、医疗护理等环节。在人才建设方面,《养老护理员国家职业技能标准》将护理员分为五个等级,规范了培训内容和技能要求。

4. 评价标准体系

建立科学的评价机制是标准化建设的重要保障。部分地区试点"双随机、一公开"监管机制,通过第三方评估、满意度调查等方式,对养老机构服务质量进行动态监测。中国老龄产业协会推出的"老年友好型社区"认证体系,从硬件设施、服务水平、人文关怀等维度进行综合评价。

三、医药康养平台标准化建设的挑战与对策

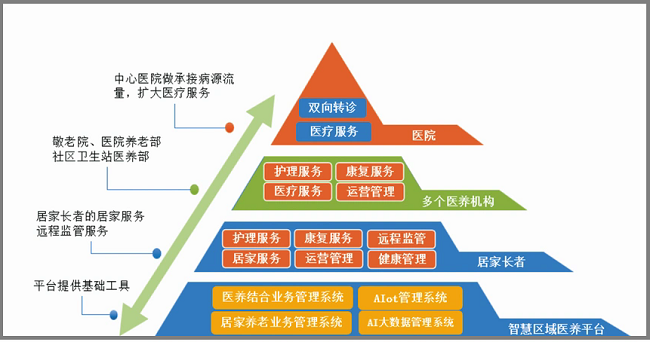

尽管我国养老服务标准化建设已取得阶段性成果,但深入分析发现仍存在四个亟待突破的瓶颈问题。首先,在标准体系构建方面,呈现出明显的结构性失衡——犹如一座倾斜的金字塔,机构养老领域已形成较为完备的标准群;

而居家养老和社区养老的标准供给却严重不足,特别是医养结合的关键环节,包括双向转诊的衔接机制、跨机构用药的规范管理等重要领域,仍存在标准真空地带。为此,亟需构建覆盖"机构-社区-居家"三位一体、贯穿"预防-照护-康复"全周期的标准体系,重点突破社区居家服务在服务流程、人员配置、设施设备等方面的标准化建设。

其次,标准落地环节存在显著的"执行鸿沟"。部分养老机构陷入"硬件竞赛"的误区,服务流程标准化程度不足,犹如拥有华丽外壳却缺乏精密齿轮的机器。监管资源分散导致标准执行浮于表面,建议构建"智慧监管"生态系统,通过物联网、大数据等技术建立全流程监测平台,同时完善失信惩戒机制,形成"监测-预警-处置"的闭环管理体系。

第三,区域发展失衡问题突出,呈现"东强西弱"的梯度差异。经济发达地区已形成标准化建设的示范高地,而中西部地区则面临人才、资金等多重制约。应建立跨区域协同发展联盟,通过"标准输出+能力移植"的模式促进经验推广。中央财政可设立专项转移支付,重点支持欠发达地区标准化基础设施建设和人才培训。

最后,技术创新与标准更新之间存在明显"时滞效应"。在人工智能、远程医疗等新技术快速迭代的背景下,现行标准体系面临"追不上技术步伐"的困境。建议建立"技术-标准"协同创新中心,组建由产学研用多方参与的标准技术委员会,构建"预研-试点-推广"的标准孵化机制,确保技术创新成果能及时转化为行业标准,形成良性互动的生态闭环。

四、医药康养模式养老平台的未来发展趋势

1. 服务整合化

未来的养老平台将如同交响乐团的指挥家,以系统化思维打破医疗、养老、康复、护理的服务藩篱,构建"多学科协作"的无缝衔接服务体系。

这种变革正以"1+N"创新模式为突破口,犹如一棵枝繁叶茂的大树,以养老机构为坚实主干,通过数字化平台这根"藤蔓",有机整合周边三甲医院、社区卫生中心、药房、商超等资源节点,编织成覆盖生活照料、医疗护理、精神慰藉的立体化服务网络。部分先行者已实现"15分钟服务圈"的突破,让长者足不出户即可享受"一站式"养老解决方案。

2. 技术融合化

在5G网络搭建的信息高速公路上,人工智能、物联网、机器人技术正上演着精彩的"三重奏"。智能陪护机器人如同不知疲倦的护理员,精准完成翻身、喂食等基础护理;大数据分析系统堪比先知,通过可穿戴设备的海量数据,在亚健康阶段就能捕捉疾病风险的蛛丝马迹;远程医疗技术则化身"空中桥梁",让三甲医院专家跨越时空阻隔,为偏远地区长者提供"面对面"诊疗。这种技术融合正在重新定义"银发经济"的服务边界。

3. 产业协同化

养老产业正经历着"化学裂变"式的深度重构,医药、保险、地产等传统行业打破产业藩篱,形成价值共生的生态系统。保险公司开发出"保险+养老社区"的组合产品,如同为晚年生活编织安全网;地产企业打造的CCRC社区,将居住空间变成"全生命周期"的服务载体;医药巨头则延伸产业链,从药品供应商转型为健康管理方案解决者。这种协同效应正在催生万亿级的银色经济新蓝海。

4. 标准国际化

在"一带一路"的东风下,中国养老标准正开启"双向奔赴"的国际化进程。国内龙头企业以"标准出海"为突破口,推动中医药特色养老、智慧养老等优势领域成为国际通用语言。同时以谦逊姿态汲取日本介护保险、德国老年康复等"他山之玉",通过标准互认、人才交流的"化学反应",不断提升中国养老标准的全球话语权。这种开放包容的国际化之路,正在书写中国养老产业的新篇章。

五、政策建议

为推动医药康养模式养老平台实现高质量发展,建议构建"四位一体"的政策支撑体系,以系统性思维破解行业发展瓶颈:

一、筑牢法治保障根基

当务之急是加快《养老服务条例》的立法进程,如同为行业搭建坚实的制度骨架。建议采用"1+N"的立法模式,在核心法规中明确政府、企业、社会组织等主体的权责边界,同时配套制定医保支付衔接、土地定向供应、阶梯式税收减免等实施细则,形成政策组合拳。特别是要突破医保报销壁垒,将符合条件的康养服务纳入支付范围,让政策红利真正惠及银发群体。

二、构建智慧监管新范式

亟需建立"横向到边、纵向到底"的协同监管机制。可借鉴金融监管沙箱经验,打造民政、卫健、医保等部门数据共享的智能监管平台,运用区块链技术实现服务全程可追溯。推行"双随机一公开"与信用监管相结合的创新模式,对机构实行分级分类管理,既保持监管力度又体现温度。

三、打造人才培育生态链

建议实施"银发人才振兴计划",支持医学院校开设老年病学、康复治疗等特色专业,像培育幼苗般扩大招生规模。完善"学历教育+职业培训"双轨培养体系,建立与国际接轨的职业技能认证标准。更要通过设立岗位津贴、完善职称晋升通道等方式,让养老护理员成为受人尊敬的"朝阳职业"。

四、激发多元共治活力

应当发挥政府资金"四两拨千斤"的杠杆作用,通过PPP模式引导社会资本建设CCRC持续照料社区。可借鉴日本"介护保险"经验,建立政府购买服务清单,培育专业化养老社会组织。同时开展"时间银行"等创新实践,让志愿服务像毛细血管般渗透到社区养老的末梢。

结语:

构建医药康养模式养老平台的标准化系统是一项系统工程,需要政府、企业、社会各方共同努力。通过完善标准体系、加强技术创新、优化服务供给,必将推动银发经济高质量发展,让老年人享有更有品质的晚年生活。随着标准化的深入推进,中国特色的医药康养模式将为全球应对老龄化挑战贡献智慧和方案。

银发经济产业标准化系统-万祥军 | 医药康养模式养老平台

热门关注

热门关注 毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

毛主席长叹一声!林彪叛逃后家中搜出一物

您当前的位置:

您当前的位置: